مناهج النقد السياقي

الخطوط العريضة للقسم

-

تهدف هذه المحاضرات إلى:

-

إطلاع الطالب على المناهج النقدية التي شهدها العصر الحديث

-

تعريف الطالب بمناهج النقد السياقي.

-

التعريف بالمنهج التاريخي وعوامل نشأته( ظهوره-أعلامه- وعيوبه ومآخذه)

-

التعريف بالمنهج النفسي( نظرية سيغموند فرويد- رواده-عيوبه ومآخذه)

-

-

الجامعة

محمد خيضر" بسكرة"

الميدان

اللغة العربية وآدابها

السنة الجامعية

2024-2025

المستوى

السنة الثالثة ليسانس

السداسي

الخامس

التعريف بالمادة

اسم المادة

مناهج النقد السياقي

وحدة التعليم

الأساسية

المعامل

02

الرصيد

03

الحجم الساعي الأسبوعي

1.30سا للمحاضرة و1.30سا للأعمال الموجهة

مسؤول المادة التعليمية

اللقب

خروب

الاسم

سارة

الرتبة

أستاذ محاضر ب

البريد الالكتروني

sarra.kherroube@univ-biskra.dz

-

طريقة التقييم في مقياس مناهج النقد السياقي تعتمد على مجموعة من الخطوات موضحة في الجدول التالي:

-

-

مقياس مناهج النقد السياقي يشير إلى الطرق التي تستخدم في تحليل النصوص الأدبية بناءً على السياقات المختلفة التي تحيط بها. يتضمن النقد السياقي النظر في العوامل الخارجية مثل التاريخ، الثقافة، الاجتماع، والنفسية التي تؤثر على النص وتفسيره¹. ينقسم النقد السياقي إلى عدة مناهج، منها:

المنهج التاريخي:

يركز على الظروف التاريخية التي كُتب فيها النص، و يعتمد على تحليل الأعمال الادبية والفنية من خلال علاقتها بالحقبة الزمنية التي كتبت فيها.

المنهج النفسي:

يدرس الجوانب النفسية للمؤلف والشخصيات بمعنى يعتمد على علم النفس لتحليل الأعمال الأدبية، حيث يركز على دراسة الدوافع النفسية للشخصيات والكاتب نفسه وأثر اللاوعي والصراعات الداخلية في تشكيل النص الأدبي.

المنهج الاجتماعي:

يركز على دراسة الأدب ضمن سياقه الاجتماعي، ويقوم على فكرة أن الأدب ليس مجرد تعبير فردي للمؤلف بل هو نتاج للظروف الاجتماعية التي تحيط به، ويتأثر بالقيم والأفكار السائدة في المجتمع .

النقد الأيديولوجي:

هو منهج يحلل النصوص الأدبية والفكرية من خلال الكشف عن الأيديولوجيات الكامنة فيها، سواء كانت معلنة أو خفية ويسعى هذا النقد إلى فهم كيفية تعبير النص عن أفكار اجتماعية، سياسية، اقتصادية، ودينية، ومدى تأثره بالسياقات الثقافية التي أنتجته.

-

الأستاذة: خروب سارة

كلية الاداب و اللغات – قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة محمد خيضر بسكرة

البريد الالكتروني : sarra.kherroube@univ-biskra.dz

أيام التواجد في الكلية : من الاثنين إلى الأربعاء في قاعة الأساتذة على الساعة 08:30 سا الى 11:30 سا

الإجابة عن طريق الإيمايل : في حدود 48 ساعة باستثناء الظروف الخارجة عن النطاق

-

صياغة الأهداف التعليمية بحسب تصنيف بلوم

الهدف من دراسة هذا المقياس هو تعليم الطالب فهم النصوص الأدبية من خلال وضعها في سياقها التاريخي والنفسي والاجتماعي. وتشمل الأهداف التعليمية لهذه المناهج ما يلي:

1- تطوير مهارات التفكير والتخمين النقدي والتحليلي لتحقيق الاستعاب العميق للنصوص الأدبية.

2 - فهم السياق التاريخي والنفسي للنصوص وتأثيره على مضمونها وتفسيرها.

3- تعزيز وتطوير مهارات البحث والتحليل والكتابة من خلال دراسة النصوص والمواضيع السياقية.

4- إكساب الطالب القدرة على استخدام المصطلحات الأدبية والنقدية وتطبيقها بشكل صحيح وفعّال في التحليل والتعبير.

5-تحفيز التفكير الإبداعي والتركيبي من خلال تحليل النصوص والتفاعل معها بطرق وأساليب متعددة لاستثارة الفكر وتوليد أفكار جديدة ومبتكرة.

6- معرفة مختلف المناهج التي تتخذ من السياق منهجا لتفسير النصوص الأدبية.

-

لكي يتمكن الطالب من استيعاب هذا المقياس يجب أن يكون على دراية بالنقد وماهيته وبالدراسات النقدية السابقة والتمكن في الطرائق والآليات التي تمكنه من تطبيق النظريات النقدية على النصوص الأدبية واستخراج أحكام وتعليقات تتسم بالروح العلمية والنقدية.

إضافة لذلك فإن الطالب يحتاج إلى إعادة استرجاع وتذكر لأهم طرائق النقد القديمة ومعرفة سماتها والأسس التي ترتكز عليها والتي تمت دراستها في السنة الثانية ليسهل عليه التفريق بينها وبين مناهج النقد الحديثة.

-

فتحت: الأربعاء، 18 سبتمبر 2024، 12:00 AMتستحق: الأربعاء، 25 سبتمبر 2024، 12:00 AM

-

يعد النقد من أهم العلوم التي وضعت لأجل دراسة الأدب والعناية به من جميع الجوانب وذلك من خلال رصد ظواهره الأدبية ومعاينتها ثم تقديم حكم عليها يميز جيدها عن رديئها وبذلك تتجلى أهمية النقد في كونه يحرص على جودة الأدب وعلى الارتقاء به إلى مستوى الأدب الفعلي المتميز.

ولأجل هذه الغاية كان لابد من وجود منهج وأسلوب وطريقة تحقق بإتباعها الغاية المنشودة وهو الأمر الذي سعت إليها جميع الأمم التي أولت اهتماما بالغا بالأدب وفنونه فظهرت على إثر ذلك مناهج نقدية كثيرة صنفت بحسب الزمن إذ هناك مناهج نقدية قديمة ومناهج نقدية حديثة وأخرى معاصرة ،كلها تصب في خدمة الأدب تقويما وتمحيصا وتدقيقا.

ولعل ما يهمنا هنا هو مرحلة النقد الحديثة التي خصصنا فيها "مناهج النقد السياقية " لدراستها والتعرف عليها في هذه المحاضرات.

-

اتسم النقد في مراحله الكلاسيكية بالثبات والجمود، فقد كانت جل أحكامه ممعيرة ضمن قوالب محدد وقوانين صارمة لا يمكن الخروج عنها أو تجاوزها مثل وحدة الزمان والمكان ووحدة الحدث والدراما وغيرها...وقد ظل النقد الأوربي على هذا الحال حتى مع ظهور الكلاسيكية الجديدة إبان القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر إلى أن بدأت الرومانسية بالظهور في الأدب الأوربي ليتبعها بطبيعة الحال نقد جديد يستجيب لضرورات العصر وتحولاته الحضارية، وقد رافق هذا التجاوز والخروج انبثاق تيارات فكرية كثيرة أدت إلى ظهور المناهج السياقية التاريخية منها والاجتماعية والنفسية .

وقد اتسع النقد السياقي وتوسعت رقعته في أوربا خصوصا و أن بداية القرن التاسع عشر قد شهدت ثورة علمية ومعرفية جعلت مفكري ذلك العصر يعجبون بدقة العلوم وحتميتها ويقينها، فأرادوا أن يسقطوا هذا على الأدب بجعل النقد خاضعا لنظريات وأسس منهجية علمية تحكمه مادام النقد القائم على الانطباعية والذائقة التأثرية والسطحية لم يتمكن من استيعاب هذا الزخم المعرفي المواكب لروح العصر المتسمة بالروح العلمية الأمر الذي دفع النقاد إلى ابتكار مناهج جديدة تناقض وتختلف عن الطرق النقدية السابقة، في جعلها ذات طابع علمي بعيد عن الأحكام الجزافية النابعة عن تأثر وذوق وانطباع وعلى هذا الأساس جاءت المناهج النقدية السياقية ،والتي يقصد بها أن الشيء يفهم من خلال ربطه بالظروف المحيطة به، ما يعني البحث في أسبابه ودوافعه ونتائجه وعلاقاته الجدلية المتبادلة.

وإذا أردنا وضع تعريف شامل لمناهج النقد السياقي فسنقول أنها تلك " المناهج التي تعاين النص من خلال إطاره التاريخي أو الاجتماعي، أو النفسي، وتظهر السياق العام لمؤلفه، أو مرجعيته النفسية، وهي دعوة ضمنية إلى الإلمام بالمرجعيات التاريخية والسياقات المحيطة بالمبدع، بغية دخول النص"(1)[. 1]

بناءا على ذلك فإن عملية الوصول إلى أي عمل إبداعي والتمكن منه والغور في مكامنه تقتضي لا محالة المعرفة بالظروف الخارجة عنه والخلفيات المحيطة به سواء الإلمام بذات المبدع وبنفسيته أو بالظروف الاجتماعية التي يعيش فيها أو الاطلاع على الحوادث التاريخية المزامنة له، استنادا على استثمار كل هذه السياقات الخارجية والعلائق الموجودة بينها وبين النص الإبداعي نتمكن من الفهم ومن الكشف عن خبايا ذلك النص.

1https://youtu.be/JY5MoQfpQFA?si=lT77UvHlxDbUm2el

آ. مفهوم النقد السياقي

لاشك أن النقد هو الخط الموازي للإبداع يسيران معا ويتطوران معـا، بحسـب تطــور الزمـــــان والحياة والظروف، فكل تحول حضاري تشهده الأمم لابد أن يتبعه تحول وتجديد في الأدب وفي النقد أيضا، إذ يتوجب على النقد إيجاد طرائق وأساليب ومناهج وآليات أكثر حداثة تواكب العملية الإبداعية وتقومها.

على هذا الأساس جاءت مناهج النقد السياقي في فترة العصر الحديث لتقوم بدراسة الأعمال الإبداعية بطريقة ممنهجة تمكن من الفهم والإحاطة بتلك النصوص والكشف عنها من خلال تتبع العوامل والسياقات الخارجية لها وتشمل المنهج التاريخي، النفسي، الاجتماعي والتكاملي أما إذا كانت مناهج الدراسة معنية بالنص وتركيبه وأسراره وما إلى ذلك، نستطيع تقديم نوعين من المناهج بحسب صدورها زمنيا فالتأثري والجمالي والتحليلي هي مناهج ما قبل البنيوية أما البنيوية والأسلوبية والشعرية فهي مناهج بنيوية معاصرة، أو بعبارة أصح هي مناهج ألسنية ثم تأتي مناهج ما بعد البنيوية التي هي السيميائية والقراءة والتلقي والتأويلية والتفكيكية.(2)[. 2]

إذن يقصد بالنقد السياقي الذي يقابله مصطلح critique contextuelle بالفرنسية، ذلك النقد الذي يولي اهتمامه بالسياق الخارجي الذي ظهر فيه العمل الفني وبالظروف التي أثرت فيه وساهمت في نشأته، فهو بشكل عام جميع العلاقات المتبادلة بين العمل والأشياء الأخرى، والسياق هو الذي يكشف عن الرؤية من خلال منهج معين، فالناقد يستطيع من خلال تنبيه منهجا اجتماعيا أو نفسيا أو تاريخيا أن يتتبع درجات تشكل الفكرة من خلال السياق، فنمو الفكرة رهن بما يضفيه السياق إليها، بحيث يصبح هذا السياق نشاطا من نشاطات الفكرة أو إفرازا لها(3)[. 3] . بحسب جيروم ستولنيتز ويمكن الإطلاع على كتابه النقد الفني" دراسة جمالية " للإثراء أكثر فيما يخص المحاضرة مع رابط تحميله من الانترنيت. اضغط هنا1

سنتطرق الآن إلى أول منهج يندرج ضمن مناهج النقد السياقية وهو المنهج التاريخي.

فماذا يقصد بالمنهج التاريخي؟ وما هي خصائصه و ظروف نشأته؟

من هم رواده؟

ما هي الانتقادات التي وجهت له؟

كل هذا سنتعرف عليه في المحاضرة التالية.

1noor-book.com/frat5k

قبل الاجابة عن كل هذه الأسئلة لابد أولا أن نتطرق إلى الأسس الفلسفية التي انبنت عليها المناهج السياقية.

الأسس الفلسفية للمناهج السياقية:

تُعد المناهج السياقية من أبرز الاتجاهات في النقد الأدبي الحديث، حيث تركز على العلاقة بين النص الأدبي وسياقه الثقافي، الاجتماعي، والتاريخي. وتعتمد هذه المناهج على مجموعة من الأسس الفلسفية التي تحدد طرق تحليل النصوص وفقًا للظروف المحيطة بها، بدلاً من التركيز فقط على بنيتها الداخلية. في هذا الإطار، تتداخل عدة تيارات فلسفية مثل الماركسية، التاريخانية الجديدة، والبنيوية التكوينية، لتشكيل الأساس النظري لهذه المناهج.1. الأساس التاريخي والمادي (الماركسية والنقد الأيديولوجي):يُعَدّ المنهج الماركسي من أوائل المناهج السياقية، حيث ينظر إلى الأدب بوصفه انعكاسًا للصراع الطبقي والبنية الاقتصادية في المجتمع. ويرى ماركس وإنجلز أن الوعي البشري مشروط بالبنية التحتية الاقتصادية، وبالتالي فإن النصوص الأدبية ليست كيانات مستقلة، بل تعبيرات عن الأيديولوجيا السائدة.في هذا السياق، يرى جورج لوكاتش أن الرواية تعكس بنية الوعي الطبقي في فترات التحول التاريخي.كما يذهب تيري إيجلتون إلى أن النقد الأدبي يجب أن يكون تحليلًا للأيديولوجيا الكامنة في النصوص.2. الأساس الثقافي والتاريخاني (التاريخانية الجديدة):تأسست التاريخانية الجديدة في ثمانينيات القرن العشرين، ويعد ستيفن غرينبلات أحد أبرز منظّريها. يؤكد هذا الاتجاه على أن النصوص الأدبية لا يمكن فهمها بمعزل عن السلطة، الخطابات الثقافية، والسياقات الاجتماعية التي أنتجتها.يركز هذا المنهج على التفاعل بين النصوص والسياقات التاريخية، حيث يرى أن الأدب ليس مجرد انعكاس للواقع، بل يشارك في تشكيله.ومن هنا، يعتبر النقد التاريخاني الجديد النصوص بمثابة "أحداث ثقافية" مترابطة مع السلطة والمعرفة، مما يجعل التحليل النقدي عملية تتبع لهذه الروابط.3. الأساس السوسيولوجي (البنيوية التكوينية لباشلار وغولدمان):تسعى البنيوية التكوينية، التي طورها لوسيان غولدمان، إلى الربط بين البنية النصية والبنية الاجتماعية، مع التركيز على مفهوم "الرؤية للعالم" التي تعبر عنها الأعمال الأدبية.يرى غولدمان أن الأدب ليس مجرد إنتاج فردي، بل هو انعكاس لبنية فكرية وجماعية تتشكل ضمن "الوعي الممكن" للفئات الاجتماعية المختلفة.يشترك هذا الاتجاه مع المناهج الماركسية في تحليل العلاقة بين النصوص والبُنى الاقتصادية والاجتماعية، لكنه يركز أكثر على الأشكال الأدبية والتطور الفكري للمجتمعات.4. الأساس التفكيكي وما بعد الحداثيمع ظهور ما بعد الحداثة، تطورت مناهج سياقية جديدة تعيد النظر في استقرار المعاني والحدود الصارمة بين النصوص وسياقاتها. يعتبر جاك دريدا من أبرز الفلاسفة الذين أثّروا في هذا الاتجاه، من خلال تفكيكه للأنظمة الخطابية وتحليله لعدم استقرار المعنى داخل النصوص.يرى دريدا أن السياق ليس ثابتًا، بل متغير ومتعدد، مما يجعل تحليل النصوص الأدبية عملية لا نهائية.بالإضافة إلى ذلك، قدم ميشيل فوكو تحليلات حول العلاقة بين الخطاب والسلطة، حيث يرى أن الأدب ليس محايدًا، بل هو جزء من شبكة معقدة من القوى الاجتماعية والسياسية.الخاتمةتستند المناهج السياقية إلى رؤية فلسفية تربط النصوص الأدبية بسياقاتها المتعددة، من خلال منظورات مادية، تاريخية، ثقافية، وسوسيولوجية. ومن خلال هذه الأسس الفلسفية، يسهم النقد السياقي في تقديم قراءات أعمق للأدب، تكشف عن تفاعله مع السلطة، الأيديولوجيا، والتغيرات الاجتماعية، مما يجعل الأدب مجالًا ديناميًا لفهم البنى الثقافية والفكرية في مختلف العصور. -

يعد المنهج التاريخي أول المناهج السياقية ظهورا، يهتم بالسياق التاريخي الذي أفرز ذلك النص ويرتكز في الأصل على " مبدأ الشرح والتفسير، متعقبا تطور الظواهر الأدبية من عصر إلى آخر، رابطا الأحداث بالزمن مقسما الأدب إلى عصور، واصفا كل أدب في إطار علاقته بالصفة الغالبة للعصر، وهو يكتفي بالنظر في مؤلف من مؤلفات الأديب، كما أنه يعنى بشخصية هذا الأخير، وتكوينه الثقافي وبيئته السياسية والاجتماعية"(4)[. 4] بحسب ما ذكره عمار بن زايد في كتابه النقد الأدبي الجزائري الحديث وهو كتاب يستحق الاقتناء إضافة إلى كتابين آخرين أحدهما بعنوان تاريخ النقد الأدبي الحديث "لرينيه ويليك" الجزء الرابع، والآخر النقد الأدبي الحديث "لمحمد غنيمي هلال" ، وفي الأسفل صورة لواجهة الكتابين

آ. عوامل ظهور المنهج التاريخي:

ظهر المنهج التاريخي مع ظهور المدرسة الرومانسية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهو يعكس في ظهوره ذلك التطور والتحول الطبيعي للفكر البشري خصوصا فيما يتعلق بالانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث ولعل لهذا السياق الزمني يد في تشكل مناهج نقدية جديدة تمكن الناقد من رصد الظواهر الأدبية التي أفرزها هذا التحول ما يعني أن وضع منهج تاريخي أمر لابد منه .

-إن قيام الثورة الفرنسية سنة 1789م والتي نادت بالحرية وضرورة الانعتاق عن الأفكار القديمة، ساهمت بشكل كبير في ظهور المنهج التاريخي، ذلك لأن المجتمعات آنذاك بدأت تنح نحو التطور وتعلن قطيعتها بكل ما هو قديم، وهذا الرفض انتقل بدوره إلى حقل النقد الأدبي وبدأت بوادر التمرد تظهر على النظريات القديمة والتقاليد الجامدة التي وقع النقد في أسرها قرونا عديدة.

- كذلك ظهور بعض الأفكار والنظريات مثل نظرية النشوء والارتقاء لدارويين والتي تناولت تطور الجنس البشري وقد كانت بمثابة دعوى في العموم للبحث عن الجديد وضرورة تتبع مسار الأشياء عبر تطورها الزمني من حقبة إلى أخرى، وهذا الأمر انتقل إلى الحقل الأدبي متمثلا في المنهج التاريخي.

- من العوامل التي ساهمت أيضا في نشوء وازدهار المنهج التاريخي ظهور الطباعة، ذلك لأن النقد التاريخي له مستويين:

1. المستوى الأول :

يعنى بدراسة أثر المكان والظروف التاريخية والعصر على عملية الإبداع

2. المستوى الثاني :

اهتم بتوثيق الأعمال الأدبية وترتيبها زمنيا والتأكد من نسبة الإبداع لصاحبه ودراسة المصادر الأدبية وعلاقتها بالآداب المحلية والآداب العالمية ومن هنا كان للطباعة دور كبير ومهم في النقد التاريخي.

ب. رواد المنهج التاريخي :

ظهر المنهج التاريخي في أوربا من القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين وكغيره من العلوم له رواده وأعلامه الذين برزوا فيه وقد كان السبق إليه من نصيب النقاد الفرنسيين،" فكان من آثار نهضة العلوم الطبيعية في القرن الماضي أن سيطرت مناهجها وقوانينها على البحوث الفلسفية والأدبية سيطرة أدّت إلى ظهور الفلسفة الوضعية عند أوجست كومت كما أدّت إلى ظهور ما يمكن تسميته بالتاريخ الطبيعي للأدب عند طائفة من النقاد ومؤرخي الأدب، في مقدمتهم (سانت بيف) و (تين) و(برونتير) فقد مضوا ينكرون التذوق الشخصي وكل ما يتصل بالذوق وأحكامه، وأخذوا يحاولون في قوة وضع قوانين ثابتة للأدب ثبات قوانين العلوم الطبيعة، قوانين تطبق على كل الأدباء كما تطبّق قوانين الطبيعة على كل العناصر وكل الجزئيات وكل الكائنات"(5)[. 5] ، إذن فنقاد هذا المنهج هم سانت بيف،تلميذه هيبوليت تين – فيرديناند برونتيار- غوستاف لانسون. وسنتطرق إلى كل واحد منهم.

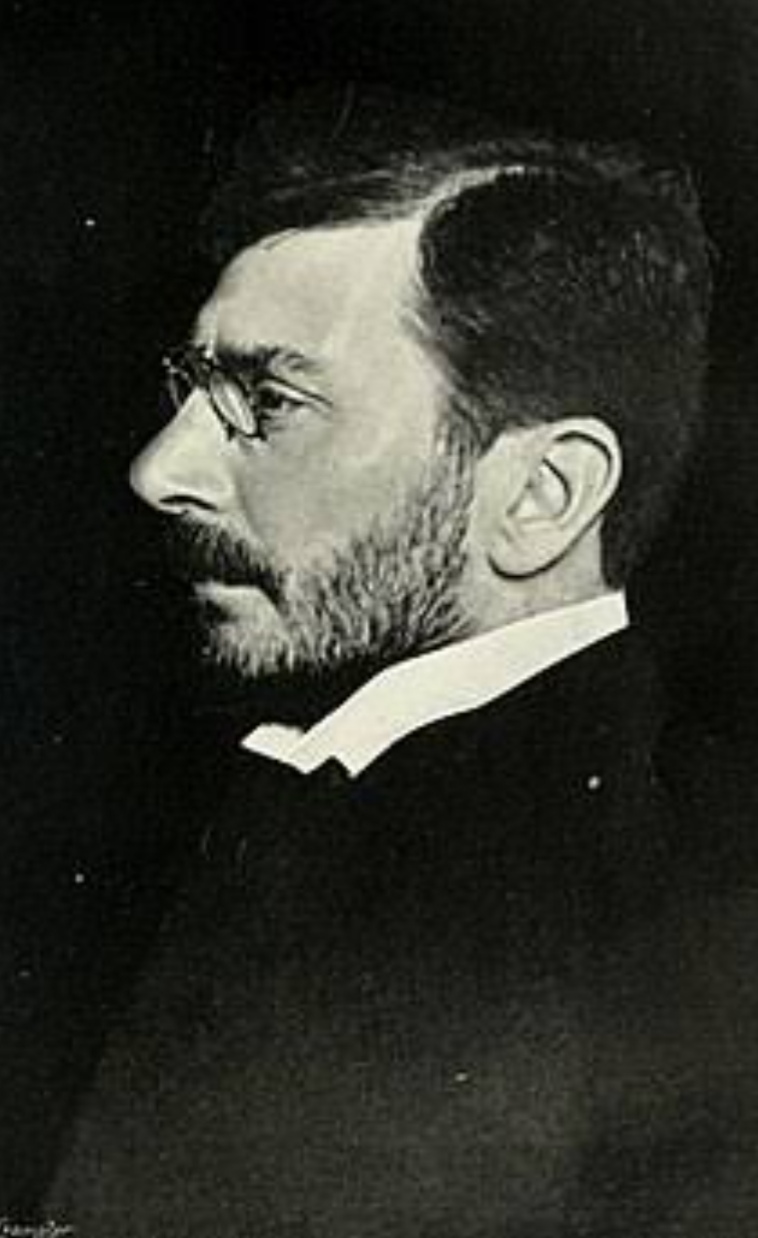

1. سانت بيف : 1804م-1869م :

من النقاد الفرنسيين المشهورين بالاشتغال على المنهج التاريخي في عملية دراسته للنصوص الأدبية، وقد تأثرا نوعا ما بتوجهه العلمي التجريبي لا سيما وأنه درس الطب في البداية لينتقل بعدها إلى النقد.

اعتمد في دراسته النقدية بشكل كبير على المؤلف وكل ما يخصه كحياته وأسرته، مجتمعه، حالاته النفسية، ثقافته...وغيرها بمعنى محور العملية الإبداعية عنده هو الكاتب أو المؤلف وبدونه لا يمكن تحقيق وظيفة النقد، يقول شوقي ضيف:" وكان سانت بيف أول من دفع في هذا الاتجاه، إذ دعا في أحاديثه المعروفة باسم (أحاديث الاثنين) و(أحاديث الاثنين الجديدة) إلى دراسة الأدباء دراسة علمية تقوم على بحوث تفصيلية لعلاقاتهم بأوطانهم، وأممهم، وعصورهم وآباءهم وأمهاتهم، وأسرهم وتربياتهم، وأمزجتهم، وثقافتهم، وتكويناتهم المادية والجسدية، وخواصهم النفسية والعقلية، وعلاقاتهم بأصدقائهم، والتعرف على كل ما يتصل بهم من عادات وأفكار ومبادئ مع محاولات تبين فترات نجاحهم وإخفاقهم وكل جوانب ضعفهم، وكل ما اضطربوا فيه طوال حياتهم"(6)[. 6]

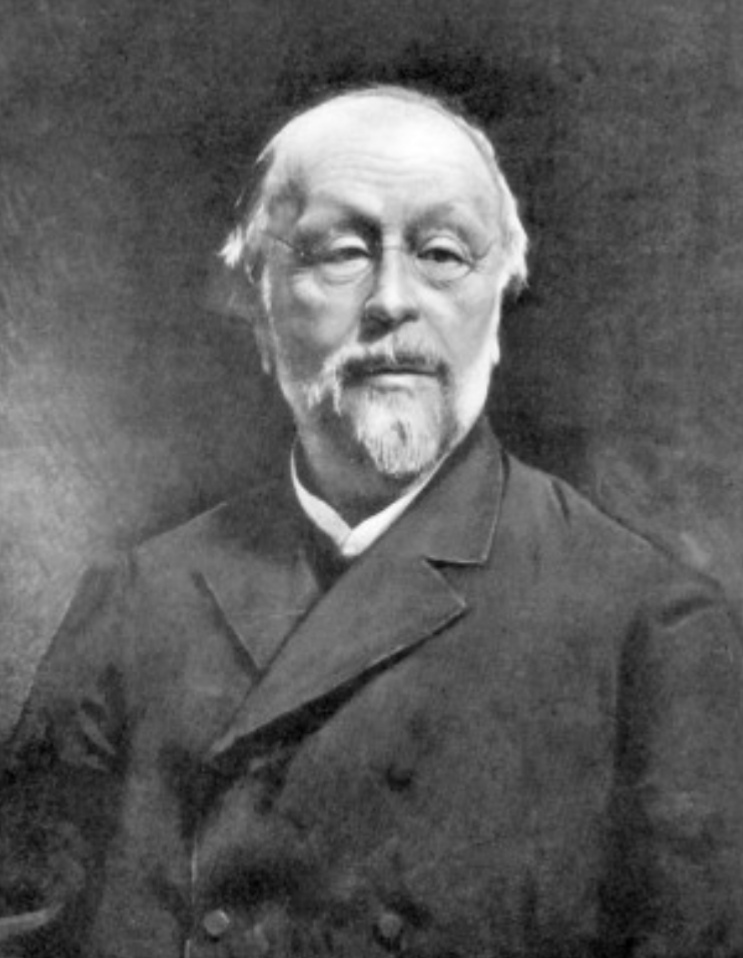

2. هيبوليت تين: 1828م-1893م

يعد هيبوليت تين هو الآخر من النقاد الفرنسيين الذين أبدوا اهتماما بالمنهج التاريخي خاصة وأن تأثره بأستاذه سانت بيف ظهر بشكل مباشر في الكثير من آرائه ودراساته النقدية غير أنه حاول ضبط بطريقة محكمة آليات المنهج التاريخي ومدى تأثير العوامل المحيطة في إنتاج الأدب فرأى أن " ليس هناك أي خصائص فردية يتميز بها أديب، وإنما الذي هناك خصائص جماعية تجمع بينه وبين أدباء أمته، بل هي ليست خصائص إنما هي قوانين حتمية كقوانين الطبيعة، قوانين تتحكم في أدباء كل أمة دون تفريق"(7)[. 7] وأضاف على هذا ثلاثيته الشهيرة المتعلقة بـ:

الجنس أو العرق: ويقصد به الصفات المتوارثة لكل أمة معينة يشترك فيها أفرادها سلفهم وخلفهم.

البيئة أو المكان: ويقصد به الوسط البيئي والجغرافي الذي يعيش عليه أفراد هذه الأمة ،يقول عبد الله المسدي في هذا الصدد: " يقوم المنهج التاريخي، على ما يشبه سلسلة من المعادلات السببية، فالنص ثمرة صاحبه، والأديب صورة لثقافته، والثقافة إفراز للبيئة، والبيئة جزء من التاريخ، فإذن النقد تأريخ للأدب من خلال بيئته"(8)[. 8]

العصر أو الزمان: هو اللحظة التاريخية والفترة الزمنية التي يعيش فيها هؤلاء الكتاب والمبدعين وتشمل كل ما يحدث فيها من وقائع سياسية واجتماعية ومختلف العوامل المتعلقة بالدين والثقافة والتي يعيش تحت ظلها الأديب ويتأثر بها تأثرا يظهر في كتاباته.

3. فرديناند برونتيير: 1849م-1906م

أبدى فرديناند إعجابه بنظرية النشوء والارتقاء لداروين وحاول الاستناد عليها في عملية دراسته للنصوص الأدبية من خلال البحث في تطورها ونموها عبر الأزمنة شأنها شأن الكائنات البشرية العضوية وعلى هذا الأساس وضع "كتابه ( تطور الأنواع الأدبية) محاولا أن يثبت أنها،

شعرا ونثرا، تنقسم إلى فصائل وأن كل فصيلة في الأدب مثلها مثل الفصائل في الكائنات الحية عند دارون، فهي تنمو وتتوالد وتتكاثر متطورة من البساطة إلى التركيب في أزمنة متعاقبة، حتى تصل إلى مرتبة من النضج قد تنتهي عندها و تتلاشى كما تلاشت بعض فصائل الحيوان، واختار لتطبيقاتها ثلاثة أنواع أدبية، هي المسرح والنقد الأدبي والشعر الغنائي، مصورا فيها كيف أن كل نوع لم يتطور إلا باجتماع دوافع تاريخية، تستمد من العصر ومن البيئة ومن كل الظروف الاجتماعية "(9)[. 9]

4. غوستاف لانسون: 1857م-1934م

من النقاد الفرنسيين الذين تعمقوا في المنهج التاريخي واهتموا بدراسته ووضع أساسه فنسب إلي فضل بلورته و اكتماله وعد بذلك مرجعا رئيسيا للمنهج التاريخي برغم أنه قد أفاد من دراسة سابقيه كسانت بيف وهيبوليت تين وبرونتيير يقول في هذا:" ليس المنهج الذي أحاول أن أعطي فكرة عنه من ابتكاري، وما هو إلا نتيجة لتفكيري في الخطة التي جرى عليها عدد من سابقي ومعاصري بل واللاحقين من الناشئين" (10)[10]، غير أن لانسون استطاع أن يخالفهم في مسألة جعل المنهج التاريخي أوضح بدقة في معالمه مع مراعاة طبيعة الأدب التي تختلف عن صرامة وجدية العلوم الطبيعية، فقد حاول في مقالته (منهج تاريخ الأدب) التنبيه على أن الغلو والإعجاب الزائد بحتمية العلوم وجبريتها، لا يعني نسيان وإهمال جوهر الأدب، وهو يقصد بهذا كل من تين وبرونتيير إذ ذكر أن " قصدهما إلى محاكاة عمليات العلوم الطبيعية والعضوية و استخدام معادلاتها قد انتهى بهما إلى مسخ التاريخ الأدبي وتشويهه، فلا يمكن أن ينبني أي علم على أنموذج غيره، وإنما تتقدم العلوم المختلفة بفضل استقلال كل واحد منها عن الآخر استقلالا يمكنه من الخضوع لموضوعه " (11)[11].

لقد سعى لانسون في دراسته للمنهج التاريخي إلى بث الروح العلمية لدى الباحث وجعلها شرطا لذلك، والروح العلمية عنده تقتضي أن تتماشي المعرفة والذوق معا فلا يكون هناك انحياز لجانب العلم المادي بتطبيقه عنوة على العلم المعنوي الذي هو الأدب لأن هذا سيهدمه ويسيء إليه بدل أن يخدمه كما أنه لن يحقق الغاية من النقد إن كان بهذه الطريقة لأن" استخدام المعادلات العلمية في أعمالنا بعيد عن أن يزيد من قيمتها العلمية، هو على العكس ينقص منها إذ أن تلك المعادلات ليست في الحقيقة إلا سرابا باطلا عندما تعبر عن في دقة حاسمة عن معارف غير دقيقة بطبيعتها، ومن ثم تفسدها" (12)[12]

ج. عيوب ومآخذ المنهج التاريخي

المنهج التاريخي كغيره من المناهج يشوبه النقص ويعتريه التقصير وقد سجلت له بعض العيوب والمآخذ نجملها في شكل نقاط:

-

المبالغة والغلو في توظيف الطرق والنظريات العلمية: فبعد قيام الثورة العلمية وانبهار أوروبا بمختلف العلوم التجريبية على حساب البحث الأدبي أصبح يزج بالأدب بالقوة لتصيريه مادة علمية لها من الحتمية ما يجعلها تنسلخ عن طبيعتها المتحركة والنسبية الغير ثابتة لاسيما بعد ظهور نظرية داروين التي جعلت من الأدب كائنا عضويا يتطور وينمو عبر الزمن ثم يضمحل ويموت ليخلفه أدب أخر.

-

اعتبار الأدب مجرد وثيقة تاريخية: وإهمال القيمة الجمالية والفنية والإبداعية التي تعتبر كيان الأدب وجوهره.

-

الاستقراء الناقص الذي يقود إلى استنتاجات وأحكام ناقصة: وذلك بسبب الاعتماد على وقائع وظروف لا تعبر بالشكل الكافي الذي يمكن من الإحاطة التامة بالظروف السائدة في ذلك الزمن الأمر الذي يقود إلى الوقوع في الخطأ لهذا الأخذ بحتمية الأحكام هنا غير ممكن في ظل الافتقار للوثائق ما يتنافى ومبدأ العلوم الجبرية.

-

إقصاء للروح المبدعة ولشخصية الأديب: ذلك لأن المنهج التاريخي يبحث فقط في العوامل والسياقات الخارجية والتاريخية التي ساهمت في إفراز ذلك الأدب دون الالتفات إلى عبقرية الأديب ودوافعه الشخصية.

فماذا يقصد بالمنهج النفسي؟ وما هي خصائصه ظروف نشأته؟

من هم رواده؟

ما هي الانتقادات التي وجهت له؟

-

-

النقد النفسي هو نقد يتناول حياة الكاتب، أي أنه يتناول تجاربه الذاتية وإخفاقاته وأمراضه النفسية إن وجدت وكيف انعكست على نصه الأدبي، ما يعني أن النقد النفسي يندرج ضمن مناهج النقد السياقية فهو يهتم بالسياق النفسي للأديب، ويوصف أيضا على أنه من المناهج الخارجية، لأنه يبدأ من خارج النص الأدبي أي من حياة المبدع.

آ. نظرية سيغموند فرويد

ظهر المنهج النفسي في أوروبا تحديدا في القرن التاسع عشر مع ظهور مدرسة سيغموند فرويد النفسية، وقد قسم فيها فرويد النفس البشرية إلى ثلاثة أقسام : الأنا، الهو، الأنا العليا.

- فالأنا :جعلها بمثابة العقل أي الجانب الأكثر اعتدالا وإدراكا.

- بينما الهو اعتبرها مصدر الأهواء والرغبات والشهوات . صورة سيغموند فرويد

- الأنا العليا: هي الضمير.

المخطط التالي يوظف نظرية سيغموند فرويد النفسية وعلاقتها بالأدب

في المخطط وبعد تقسيم فرويد للنفس البشرية رأى أن ثمة صراع داخلي مستمر يعيشه الإنسان بين الهوا وبين الأنا العليا، أي بين الأهواء والشهوات وبين الضمير.

في خضم هذا الصراع القائم يتدخل العقل أو الأنا كما عبر عنها فرويد ليحسم الصراع القائم بينهما، فإن كان الأنا على درجة كبيرة من الوعي يُحسم الصراع لصالح الأنا العليا فينتج لنا فردا سويا، وإن كان العقل الذي هو الأنا عكس ذلك فسيحسم الصراع لصالح الهوا أي الأهواء والشهوات وينتج لنا بالضرورة فردا غير سوي.

نهاية هذا الصراع لها خلفيات فصّل فيها سيغموند فرويد في نظريته ذلك لأن حسم الصراع لصالح الأنا العليا تترتب عنه سلسلة أخرى بعكس حسم الصراع لصالح الهوا والذي ينتج عنه فرد غير سوي وبالتالي تصرفات وأفعال غير سويه.

بينما حسم الصراع لصالح الأنا العليا يعني أن هذه الأخيرة هي التي غلبت الهوا، في هذه الحالة يقول فرويد أن تلك الشهوات والرغبات تنتقل وتخزن في منطقة اللاوعي أو ما يسمى بالعقل الباطن للإنسان، هذا العقل الباطن لا يخزن فقط الشهوات والأهواء بل يخزن أيضا ذكريات الطفولة وذكريات الإنسان كلها التي نسيها، لتخرج بعد ذلك في شكل صورتين:

- الصورة الأولى إما تخرج في شكل أحلام لأن الإنسان لا يستطيع تحقيقها على أرض الواقع .

- وإما تخرج في صورة إنتاج إبداعي وهي الصورة أو المنطقة التي تهمنا من كل هذا.

النقاد أخذوا هذه المنطقة و رأوا أن الإنسان في اللاوعي يخزن مشاعره وأحزانه وآلامه وإخفاقاته فتخرج في صورة إبداع ، وعلى هذا الأساس تم إيجاد نقد يتناول هذا الجانب أي جانب الإحاطة بحياة الأديب ومعرفة تجاربه الذاتية والنفسية وكيف أثرت في أدبه وانعكست عليه وهو ما يطلق عليه بالمنهج النفسي.

بناءا على ما تم ذكره يمكننا القول أن المنهج النفسي منهج يستمد مبادئه وقواعده النقدية من نظريات التحليل النفسي التي أسسها سيغموند فرويد وقد فسر على ضوئها السلوك البشري برده إلى منطقة اللاوعي (اللاشعور) .

إذن فالمنهج النفسي منهج يخضع النص الأدبي للبحوث النفسية ويحاول الانتفاع من نظرياتها في تفسير الظواهر الأدبية والكشف عن عللها وأسبابها ومنابعها الخفية ومالها من أبعاد وآثار ممتدة، كما يعتبر تحليلا لشخصيات الأدباء اعتمادا على كتاباتهم وأحداث حياتهم عن طريق تطبيق نتائج علم النفس الحديث عليهم وعلى نتاجهم الأدبي

ب . رواد المنهج النفسي

1. سيغموند فرويد: 1856م-1939م

يعد سيغموند فرويد من الزعماء والمنظرين الأوائل لمدرسة التحليل النفسي، مستعينا في ذلك على أفكار وتصورات الفلاسفة والشعراء، ليخرج لنا نظريته النفسية المشهورة، إذ توصل فيها إلى تقسيم الجهاز النفسي الباطني إلى ثلاثة مستويات، أحد هذه المستويات والذي يعد أصل قيام فرضية التحليل النفسي وهو اللاشعور الذي ينقسم بدوره إلى الهوا، الأنا، الأنا الأعلى " وفي ضوء نظرية التحليل النفسي، وما يتصل بها من لاشعور وغرائز جنسية وأحلام مكبوتات، ولج فرويد عالم الفن والفنانين ليعرض عليه بضاعته السيكولوجية فكان من الأوائل الذين رسخوا بالنظرية والتطبيق علاقة علم النفس بالأدب والفن والنقد، إذ يتناول بالتحليل النفسي شخصيات الفنانين وأعمالهم الفنية وعملية الخلق الفني والمتلقي "(13)[13]

2. أدلر: 1870م-1937م:

يعد من المعجبين كثيرا بنظرية أستاذه سيغموند فرويد إلى درجة مخالفتها والخروج عنها مضيفا تصورات جديدة لها من اجتهاداته الخاصة وقد حاول جاهرا في هذه التصورات إثبات أن الغريزة الجنسية ليست دائما السبب الرئيسي دائما في ظهور الأمراض العصبية، ولا يمكن اعتبارها دافعا أوليا لعملية الإبداع والفن، " وركز بدلا منها في العوامل الاجتماعية والعناصر الأنيوية أي تأكيد الذات "(14)[14] وغريزة حب التملك والسيطرة وحب الظهور في مجتمعه .

هنا يظهر لنا أدلر اهتمامه وعنايته بالجانب الاجتماعي ويستند في ذلك على أن مستوى اللاشعور عند الفرد غير كافي لتحقيق وتقديم صورة مكتملة للطبيعة البشرية" ذلك لأن الفرد في نظره ليس كائنا معزولا عن وسطه الاجتماعي، يتصرف بما يمليه عليه نزوعه الفردي، ودوافعه اللاشعورية "(15)[15] ولعل أدلر محق في طرحه هذا إذ هناك دوافع ونوازع وبواعث تتخطى الحيز اللاشعوري لدى الفرد لوحده، غير أن ما يعاب عليه أنه ومع اهتمامه بالجانب الاجتماعي إلا أنه لم يعطه حقه اللازم إذ بقي محصورا ضمن قوسي غريزة حب السيطرة واثبات الذات.

3. كارل غوستاف يونغ 1875م-1961م:

أعجب هو الآخر بنظريات أستاذه سيغموند فريد النفسية غير انه رفض مغالاته في حصر الإبداع الفني ضمن إطار العقد النفسية ورأى أن " النفس البشرية معقدة غاية التعقيد، وتتكون من عدد من النظم أو الأنساق، وتتكون الشخصية من الأنا، واللاشعور الشخصي، والجماعي ومن عدد من الأنماط الأولية والاتجاهات " (16)[16]

يوافق يونغ هنا أستاذه فرويد على أن اللاشعور الفردي أو الشخصي كما يسميه يعد باعث ومظهر من مظاهر الإبداع والفن غير أنه لا يراه كافيا ليغطي جميع حالات الفن الموجودة وعلى هذا أضاف إلى جانبه اللاشعور الجمعي أو اللاشعور اللاشخصي وأكد عليه إذ يرى أنه الباعث الأساسي لعملية الإبداع الأدبي الفني" لأنه مخزن الذكريات والأفكار الجماعية، من الخبرات والانطباعات التي تراكمت بتكرار حدوثها عبر الأجيال، وهذا اللاشعور الجمعي بمثابة استعداد نتهيأ بها للتجاوب مع العالم ومواقفه، فمثلا كل الناس لديهم الاستعداد للخوف من الظلام وهذا الاستعداد الكامن قد يظهر و يتدعم نتيجة لخبرات حالية، غير أننا ورثنا هذا الاستعداد من الأسلاف لأن الإنسان عبر العصور الأولى كان يخاف الظلام، والشعور الجمعي بوصفه الأساس العنصري الموروث يقوم على البناء النفسي كله، وهو خبرات الأجيال والعصور، ويستقي منه الأنا ويصدر عنه" (17)[17]

إذن الشعور الجمعي عند يونغ هو تلك الخبرات والمكتسبات والرواسب التي تجدرت في المجتمع عبر حقبه الماضية وتعاقب عليها جيلا بعد جيل من السلف إلى الخلف مشكلة تجارب موروثة وأفكار بدائية تراكمت عبر مرور الزمن وهي" منطلق يونغ في تحليل عملية الإبداع بصورة عامة، فهذه العملية تتم في تصوره باستشارة النماذج الرئيسية المتراكمة في اللاشعور الجمعي بواسطة "الليبيدو" المنسحب من العالم الخارجي ، والمرتد إلى داخل الذات، وبوساطة الأزمات الخارجية أو الاجتماعية، وهذا ما يسبب اضطرابا نفسيا لدى الفنّان فيحاول إيجاد اتزّان جديد لنفسه"(18)[18]

الجدول التالي يوضح لنا كل منهج وأعلامه بحسب تواريخهم الزمنية.

مناهج النقد السياقي

المنهج التاريخي ( أعلامه)

المنهج النفسي (أعلامه )

-سانت بيف : 1804م-1869م

- هيبوليت تين: 1828م-1893م

-فرديناند برونتيير: 1849م-1906م

- غوستاف لانسون: 1857م-1934م

- سيغموند فرويد: 1856م-1939م

- أدلر: 1870م-1937م

-كارل غوستاف يونغ 1875م-1961م

ت. عيوب المنهج النفسي

-

يتعامل المنهج النفسي مع الإبداع الأدبي من زاوية نفسية فقط دون الأخذ بالاعتبارات الأخرى ويراه مجرد إفراز لرغبات الشاعر أو الأديب المكبوتة

-

ينبني المنهج النفسي على فرضيات وكشوفات توصل إليها علم النفس دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النظريات والتحاليل النفسية قد لا تكون صائبة أو يستحيل إسقاطها على الأدب.

-

الأدب في نظر المنهج النفسي وكأنه تعبير أو تنفيس للكاتب أو الشاعر عن حالاته الشاذة ورغباته المكبوتة وحتى عقده النفسية وهذا ما يتنافى وغاية الإبداع الأدبي.

-

صعوبة الوصول إلى تفاصيل حياة الكاتب الشخصية والنفسية إذ في الغالب لا تكون متاحة الأمر الذي يجعل محاولة دراسة العمل الأدبي باتخاذ المنهج النفسي فاشلة .

-

-

النقد الأيديولوجي:

الأيديولوجيا: المفهوم والمصطلح:

تتكون كلمة "الأيديولوجيا" لغويًا من الكلمتين اللاتينيتين Idea بمعنى "فكرة"، وLogia بمعنى "علم"، وبالتالي تعني وفق الترجمة العربية "علم الأفكار". وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة على يد المفكر الفرنسي أنطوان ديستوت دي تراسي في أواخر القرن الثامن عشر، ليشير إلى العلم الذي يدرس الأفكار، سواء تلك التي تتعلق بتصور العالم أو تلك التي تسعى إلى تفسيره في مختلف المجالات، مثل السياسة، والدين، والفلسفة، والجماليات، والأخلاق. وتعد الأيديولوجيا منظومة فكرية تعكس رؤى مجموعة من الأفراد الذين يتشاركون قيمًا وعادات وتقاليد مشتركة.

في الأدب، تشكل الأيديولوجيا جزءًا من المعنى الكامن في كل نوع من أنواع الخطاب، حيث إنها ليست مجرد تصوير للعالم، بل تصور له، إذ تتجسد في مجموعة من الآراء التي تعبّر عن التاريخ وتفسر سلوكيات الأفراد واتجاهاتهم. ومن هذا المنطلق، يرتبط الأدب بالأيديولوجيا عبر العلاقة الوثيقة بين الأيديولوجيا واللغة. فاللغة تمثل الأداة الأساسية لنقل الأفكار وتفسيرها وتعليل مقاصدها وأهدافها. وكما يقول ميشيل فوكو: "الخطاب يحمل أيديولوجيا ما ويفرضها، وكل أيديولوجيا تجد خطابها". وهذا يعني أن الأنظمة الدلالية، والبُنى البلاغية، والأساليب التعبيرية تتضمن في جوهرها أيديولوجيات تعكس تصورًا معينًا للعالم وموقفًا اجتماعيًا محددًا. لكل محتوى أيديولوجي لغته وبلاغته الخاصة، حيث يرتبط كل تحول اجتماعي بتحول في خطابه البلاغي، حتى يكاد يصبح ذلك قانونًا موضوعيًا.

أما فيما يتعلق بالنقد الأيديولوجي، فهو نهج تحليلي يهدف إلى دراسة النصوص الأدبية للكشف عن الأيديولوجيات المتضمنة فيها، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية، وتحليل مدى تأثيرها على المعاني المطروحة في النصوص. يعتمد هذا النوع من النقد على الفهم العميق بأن الأدب ليس كيانًا منعزلًا عن السياق الاجتماعي والسياسي الذي ينشأ فيه، بل يعكس أفكارًا ومعتقدات وقضايا تدعم أو تتحدى الوضع القائم.

وبالتالي يعدّ النقد الأيديولوجي في الأدب منهجًا تحليليًا يعتمد عليه الكاتب استنادًا إلى مجموعة من العناصر المتعددة التي تسهم في تشكيل العملية الإبداعية. فهو ليس مجرد وسيلة للتعبير، بل يعدّ أداة فكرية تتيح للإنسان فهم الظروف المحيطة به من خلال استنادها إلى خلفياته المعرفية والمعلومات التي يكتسبها. وبهذا المعنى، يتأسس الإبداع على مجموعة من الثوابت المنهجية التي تهدف إلى الكشف عن المضمر، واستجلاء الغامض، وتحليل الظواهر داخل التجربة الإبداعية.

في السياق الأكاديمي الحديث، تُعرَّف الأيديولوجيا بأنها منظومة من الأفكار المتداخلة التي تشمل المعتقدات والتقاليد والمبادئ والأساطير التي تتبناها جماعة أو مجتمع معين، حيث تعكس مصالحه واهتماماته الاجتماعية والأخلاقية والدينية والاقتصادية، وتعمل في الوقت ذاته على تبريرها. وفي هذا الإطار، يعتمد العديد من النقاد الأيديولوجيين على هذا المفهوم كأساس لتقديم تفسيرات وتبريرات فلسفية ومنطقية لأنماط السلوك والاتجاهات الفكرية السائدة في المجتمع.

يرى هذا الاتجاه النقدي أن البنية الفكرية أو الأيديولوجية للعمل الأدبي هي العامل الحاسم في تحديد طبيعة النص وهويته، إذ لا يقتصر التحليل على تناول الموضوع بشكل عام، بل يمتد إلى دراسة المضمون، أي الأفكار والمشاعر والرؤى التي يعبر عنها الأديب من خلال عمله. وتُعَدّ الأيديولوجيا بذلك إطارًا مرجعيًا يتضمن القيم والمعتقدات والتصورات الثقافية التي تؤثر في تشكيل النتاج الأدبي وصياغة مضامينه.

وبناءً على ذلك، فإن النقد الأدبي يتأثر إلى حدٍّ كبير بالسياقات البيئية والثقافية التي ينشأ فيها، مما يثير إشكالية العلاقة بين الالتزام الأيديولوجي، الذي تفرضه البيئة الثقافية والظروف الاجتماعية على الناقد، والالتزام العلمي، الذي يستوجب البحث الموضوعي عن الحقيقة بعيدًا عن الانتماءات الفكرية والمعتقدات الشخصية. أما بالنسبة للأديب، فإن العوامل الأيديولوجية والتاريخية تشكل مصدر إلهام رئيسي له، حيث تلعب طبيعة الأدب ذاته دورًا محوريًا في إثارة القضايا وطرح الموضوعات التي تعكس هذه الخلفيات الفكرية.

كما يركّز النقد الأيديولوجي على عدة محاور، من بينها:

1- تحليل السلطة والعلاقات الطبقية: يهتم النقد الأيديولوجي بكشف تمثيلات الطبقات الاجتماعية والعلاقات السلطوية داخل النصوص الأدبية، من خلال تسليط الضوء على التباينات الطبقية وتحليل كيفية تصوير الشخصيات الرئيسية والثانوية، ومدى تعبيرها عن الأيديولوجيات السائدة.

2- الكشف عن الانحيازات الأيديولوجية: يسعى هذا النقد إلى تفكيك الخطابات النصية للوقوف على الأطر الأيديولوجية التي تحكمها، وبيان كيفية انعكاس الأفكار المهيمنة أو المعارضة داخل النصوص الأدبية.

وبهذا، فإن العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا تتجلى في الفعل اللغوي الذي يربط بينهما، كما أشار ميشيل فوكو وكمال أبو ديب، حيث لا يمكن فصل الأدب عن بنيته الأيديولوجية التي تحدد معناه وسياقه وتأثيره داخل المجتمع.

-

المنهج الاجتماعي:

يعَدّ المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي مقاربة تحليلية تركز على العلاقة التبادلية بين النص الأدبي والواقع الاجتماعي، وهو ما أدى إلى ظهور "نظرية الانعكاس". تفترض هذه النظرية أن الأدب يعكس الواقع الاجتماعي، ولكن ليس بصورة حرفية، وإنما عبر تمثل جوهره وصياغته في صور متعددة. فالنص الأدبي، وفقًا لهذه الرؤية، يتأثر بالواقع الاجتماعي ويؤثر فيه، في إطار علاقة جدلية قائمة على التأثير والتأثر المتبادل.نشأت نظرية الانعكاس في ثلاثينيات القرن العشرين، وكان من أبرز روادها جورج لوكاش، الذي أكد أن الأدب ليس مجرد انعكاس مباشر للواقع، بل هو إعادة تشكيل لهذا الواقع من خلال رؤية الكاتب وتحليله له. فالأديب لا ينقل الواقع كما هو، بل يُعيد إنتاجه وفق تصوره الذاتي، مما يجعل الأدب يتجاوز التقليد الحرفي إلى محاكاة أكثر عمقًا ودلالة.وتستند نظرية الانعكاس إلى أسس فلسفية مستمدة من أفكار كارل ماركس، الذي وضع أسس الفكر الاشتراكي. يرى ماركس أن المجتمع يتكوّن من بنيتين أساسيتين: البنية التحتية، التي تشمل وسائل الإنتاج كالآلات والمصانع والعمال، والبنية الفوقية، التي تضم الجوانب الفكرية والثقافية مثل القانون والدين والأدب. ووفقًا لهذه النظرية، فإن أي تغيير في البنية التحتية يؤدي بالضرورة إلى تغيير في البنية الفوقية، والعكس صحيح، حيث تؤثر التغيرات الفكرية والثقافية بدورها في تطور الواقع المادي للمجتمع.ولتوضيح ذلك بمثال، في المجتمعات الرأسمالية، قد يحدث صراع بين الطبقة العاملة وأصحاب رؤوس الأموال نتيجة التفاوت الاقتصادي. ووفقًا للنظرية الماركسية، فإن هذا الصراع في البنية التحتية يولد أفكارًا جديدة في البنية الفوقية، مثل الفكر الاشتراكي، الذي يسعى إلى تحقيق العدالة الاقتصادية. وعندما تترسخ هذه الأفكار، فإنها تعود لتؤثر في البنية التحتية من خلال تغيير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى تهدئة الصراع أو إيجاد حلول له.بناءً على ذلك، ترى نظرية الانعكاس أن هناك علاقة وثيقة بين الأدب والمجتمع، حيث يعكس الأدب التطورات الاجتماعية ويعيد تشكيلها ضمن رؤية نقدية وتحليلية، مما يجعله عنصرًا فاعلًا في التفاعل الثقافي والتحولات الاجتماعية.المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي: من ماركس إلى جولدمانيُعد كارل ماركس من أبرز رواد المنهج الاجتماعي، حيث قسّم المجتمع إلى بنيتين رئيسيتين: البنية التحتية، التي تشمل العلاقات الاقتصادية ووسائل الإنتاج، والبنية الفوقية، التي تضم الأيديولوجيا والفكر والثقافة. وقد أثّر هذا التصور في الدراسات الأدبية التي حاولت الربط بين الأدب والمجتمع.بعد ماركس، جاء جورج لوكاتش بوصفه منظِّرًا رئيسيًا للاتجاه الماركسي في النقد الأدبي، حيث درس العلاقة بين الأدب والمجتمع بوصفها علاقة انعكاسية، أي أن الأدب يُعبر عن الواقع الاجتماعي والثقافي. وقد طوّر مفهوم سوسيولوجيا الأجناس الأدبية، حيث ربط نشأة الأجناس الأدبية وازدهارها بطبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات. ومن أبرز دراساته تلك التي تناولت نشأة الرواية باعتبارها جنسًا أدبيًا نشأ وتطور بالتزامن مع صعود الرأسمالية العالمية والبرجوازية الغربية.لاحقًا، جاء لوسيان جولدمان ليبني على مبادئ لوكاتش ويطورها، إلى أن وصل إلى تأسيس اتجاه نقدي يُعرف باسم علم اجتماع الإبداع الأدبي. وقد اعتمد جولدمان على مجموعة من المبادئ العميقة والمتشابكة، يمكن تلخيصها فيما يلي:1. الأدب تعبير عن الوعي الطبقييرى جولدمان أن الأدب ليس مجرد إنتاج فردي، ولا ينبغي التعامل معه على أنه تعبير عن وجهة نظر شخصية، بل هو تجسيد للوعي الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة. فالأديب، عند الكتابة، يُعبر عن منظور يعكس الوعي الجمعي والضمير الاجتماعي. ومن هنا، فإن جودة العمل الأدبي وإقبال القراء عليه يعتمدان على مدى قدرة الأديب على تمثيل الرؤية الجماعية وحاجات المجتمع. وإذا كان وعي الأديب زائفًا، فإنه يفقد قدرته على التأثير.2. البنية الدلالية الكليةيرى جولدمان أن كل عمل أدبي يمتلك بنية دلالية كلية، وهي المعنى العام الذي يُفهم من النص ككل. أثناء قراءة العمل، تتغير هذه البنية بشكل مستمر مع الانتقال بين أجزائه المختلفة، حتى تتبلور في النهاية كصورة متكاملة تعكس الوعي والضمير الاجتماعيين. وبالتالي، هناك علاقة وثيقة بين العمل الأدبي ودلالته، حيث يتناظر الأدب مع الوعي الجماعي.3. رؤية العالممن المفاهيم الأساسية لدى جولدمان مفهوم رؤية العالم، حيث يرى أن كل عمل أدبي يحمل في طياته رؤية محددة للعالم، ليس فقط على مستوى العمل المنفرد، بل في مجمل الإنتاج الأدبي.انطلاقًا من هذا المنظور، أسس جولدمان منهجه المعروف بـالتحليل البنيوي التكويني، وأجرى عدة دراسات في مجال علم اجتماع الأجناس الأدبية، كما فعل لوكاتش. ومن أبرز أعماله كتاب "من أجل تحليل سوسيولوجي للرواية"، الذي تناول فيه نشأة الرواية الغربية وتحولاتها المختلفة في ضوء تطور الفكر البرجوازي ورؤيته للعالم. -

نظرية الانعكاس في النقد الأدبي الحديث:

تُعَدُّ نظرية الانعكاس من النظريات الجوهرية في النقد الأدبي الحديث، حيث نشأت ضمن الفلسفة المادية الجدلية الماركسية. تستند هذه النظرية إلى فكرة أن الأدب والفن ليسا كيانات مستقلة عن المجتمع، بل هما انعكاس للواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ووفقًا لهذه الرؤية، يُنظر إلى العمل الأدبي على أنه مرآة تعكس تناقضات المجتمع وصراعاته الطبقية.الجذور الفلسفية لنظرية الانعكاس:نشأت نظرية الانعكاس من الفكر الذي أسسه كارل ماركس (1818-1883)، والذي يرى أن البنية التحتية (الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية ووسائل الإنتاج) تُحدد طبيعة البنية الفوقية (الثقافة، الأدب، الفنون، الأيديولوجيا). وبالتالي، فإن الأدب ليس مجرد نتاج ذاتي منفصل عن السياق التاريخي، بل هو انعكاس للعلاقات الاجتماعية والقوى الاقتصادية التي تحكم المجتمع.بليخانوف ونظرية الانعكاس:يُعتبر جورجي بليخانوف (1856-1918)، أحد أبرز المفكرين الماركسيين الذين ساهموا في تطوير نظرية الانعكاس. وُلد بليخانوف في روسيا وكان من أوائل من أدخلوا الماركسية إلى الفكر الروسي. تميز بليخانوف بمزجه بين الفلسفة الماركسية والتحليل النقدي للأدب، حيث رأى أن الأدب والفن ليسا مجرد محاكاة للواقع، بل هما إعادة إنتاج للظروف الاجتماعية والسياسية ضمن سياق أيديولوجي معين.تحليل بليخانوف لدور الأدب والفن:يرى بليخانوف أن كل عمل فني أو أدبي يعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة الواقع الاجتماعي الذي نشأ فيه. ووفقًا له، فإن:1. الأدب هو تعبير عن التغيرات الاجتماعية: فالأعمال الأدبية العظيمة ليست مجرد سرد لقصص فردية، بل هي انعكاس للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تؤثر في المجتمع.2. الكاتب متأثر بواقعه الطبقي: فالمؤلف لا يكتب في فراغ، بل يتأثر بوضعه الاجتماعي وموقعه الطبقي، مما يجعله يعبر عن أفكار وتوجهات محددة.3. الفن ليس انعكاسًا مباشرًا، بل معقدًا ومتعدد المستويات: فبليخانوف لم يرَ أن الأدب ينقل الواقع بشكل فوتوغرافي مباشر، بل إنه يقوم بعملية إعادة تشكيله وفق رؤية الأديب وظروف عصره.4. دور الأدب في التغيير الاجتماعي: أكد بليخانوف أن الأدب يمكن أن يكون قوة ثورية تساهم في توعية الجماهير وإحداث التغيير السياسي والاجتماعي.ومن خلال هذه الرؤية، ساهم بليخانوف في ترسيخ فكرة أن الأدب ليس مجرد ترف جمالي، بل هو أداة تحليلية ونقدية تعكس وتؤثر في حركة المجتمع.تطبيق نظرية الانعكاس في الأدب: مثال رواية "البؤساء"تُعتبر رواية "البؤساء" (1862) للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو من أبرز الأمثلة على الأدب الذي يجسد نظرية الانعكاس. فقد استمد هوغو مادته الأدبية من الواقع الفرنسي خلال الفترة الممتدة بين سقوط نابليون والثورة الفاشلة ضد الملك لويس فيليب. وفي هذه الرواية، وصف هوغو الظلم الاجتماعي، والفقر، والقمع السياسي، مُظهِرًا كيف تؤثر البنية الاجتماعية في مصير الأفراد.في مقدمة الرواية، كتب هوغو:"تخلق العادات والقوانين في فرنسا ظرفًا اجتماعيًا هو نوع من الجحيم البشري. فطالما وُجدت اللامبالاة والفقر على الأرض، ستظل كتب كهذا الكتاب ضرورية دائمًا."وهذا التصريح يعكس بوضوح رؤية هوغو للأدب كأداة نقدية تعكس الواقع الاجتماعي وتسهم في تغييره.الخاتمة: الأدب كمرآة للواقعتؤكد نظرية الانعكاس أن الأدب ليس مجرد إبداع فردي، بل هو انعكاس للواقع الاجتماعي والسياسي. وساهمت هذه النظرية في توجيه النقد الأدبي نحو فهم أعمق للعلاقة بين العمل الأدبي والسياق التاريخي والاجتماعي الذي نشأ فيه. كما قدمت رؤية علمية لدور الأدب في تشكيل الوعي الجماعي والتأثير في المجتمع، مما جعلها إحدى النظريات الرائدة في الدراسات الأدبية الحديثة. -

بلنسكي والممارسة النقدية: دور ريادي في تطور الفكر الأدبي الروسي:

يُعدّ بلنسكي (1811-1848) من أبرز النقاد الأدبيين والفلاسفة الروس في القرن التاسع عشر، إذ أسهم بعمق في تشكيل الفكر النقدي الروسي وتوجيه مساره. اشتهر بيلينسكي بممارسته النقدية الرصينة التي ارتكزت على تحليل الأدب من منظور واقعي، مما جعله أحد الأقطاب الرئيسيين للحركة الواقعية في الأدب الروسي.الواقعية كرد فعل على الرومانسية:نشأت الواقعية كتيار أدبي في سياق ردّ فعل على المدرسة الرومانسية التي كانت تُعلي من شأن العاطفة والخيال. رأى بلنسكي أن الواقعية تُقدّم صورة أكثر صدقًا لحياة الأفراد والمجتمع، حيث تعكس هموم الناس وتطلعاتهم، وتتناول قضاياهم بأسلوب مباشر بعيدًا عن المثالية الحالمة التي ميّزت الأدب الرومانسي.ومع تطور الفكر الاشتراكي في القرن التاسع عشر، بدأ الأدب الواقعي يتخذ بُعدًا أكثر التزامًا، حيث أصبحت الكتابة وسيلة لنقل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مما مهد الطريق لظهور تيار الواقعية الاشتراكية.الواقعية الاشتراكية: مدرسة أدبية ونقدية:برزت الواقعية الاشتراكية كمدرسة أدبية نقدية ذات طابع أيديولوجي، تستند إلى فكرة أن الأدب يجب أن يكون انعكاسًا للواقع الاجتماعي، وأداة لبثّ الوعي الجماهيري وتحقيق التغيير الاجتماعي. لم تكن الواقعية الاشتراكية مجرّد أسلوب أدبي، بل كانت رؤية شمولية للأدب، تنطلق من الالتزام العميق بقضايا الشعب وتطلعاته، دون تكلف أو إكراه.أكدت هذه المدرسة على أن العمل الأدبي ينبغي أن يكون نتاج قناعة حقيقية لدى الكاتب، بحيث يعبّر عن الواقع بطريقة نقدية تهدف إلى التغيير الإيجابي. وقد تبنّت هذه الرؤية العديد من الأدبيات السوفييتية التي اتخذت من الأدب أداة لنقل قضايا العمال والفلاحين، وتعزيز الفكر الاشتراكي في المجتمع.التأثيرات النقدية لمدرسة الواقعية الاشتراكية:أثّرت الواقعية الاشتراكية بشكل جوهري على النقد الأدبي، حيث وضعت معايير جديدة لتقييم الأعمال الأدبية بناءً على مدى ارتباطها بالمجتمع وقضاياه. لم تعد جودة الأدب تُقاس فقط بأساليبه الفنية أو جمالياته اللغوية، بل أيضًا بقدرته على التعبير عن الواقع ونقل رسالته الأيديولوجية.لقد أسهم بلنسكي في وضع الأسس الفكرية لهذا التوجه النقدي، حيث دعا إلى نقد الأدب من منظور اجتماعي وسياسي، مؤكدًا أن الأدب لا يمكن أن يكون محايدًا، بل يجب أن يكون جزءًا من عملية التغيير الاجتماعي.الخاتمةيُعدّ بلنسكي أحد أبرز رواد النقد الأدبي في القرن التاسع عشر، إذ كان لفكره النقدي تأثير عميق على الأدب الروسي والعالمي. من خلال دفاعه عن الواقعية ودعوته إلى التزام الأدب بقضايا المجتمع، أسهم في إرساء دعائم الواقعية الاشتراكية التي أصبحت لاحقًا واحدة من أهم المدارس الأدبية والنقدية في القرن العشرين. -

تجدون في هذا الفيديو محاضرات خاصة بمناهج النقد السياقي، يمكنكم الدخول إليها عبر الرابط الموضوع.

-

[. 1] بسام قطوس:دليل النظرة النقدية المعاصرة، مكتبة دار العروبة، الكويت،ط1، 2004،ص22-21

[. 2] ينظر هيام عبد زيد عطية عريعر: الخطاب النقدي العربي المعاصر وعلاقته بمناهج النقد الغربي، تموز للطباعة والنشر –ط1،2012، ص39-40

[. 3] ينظر جيروم ستولنيتز: النقد الفني " دراسة جمالية"، تر: فؤاد زكريا-دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر-،د.ط2006، ص:667.

[. 4] عمار بن زايد : النقد الأدبي الجزائري الحديث، -المؤسسة الوطنية للكتاب –الجزائر-دط- 1990،ص123.

[. 5] شوقي ضيف، البحث الأدبي، دار المعارف، ط.7، ص85

[. 6] شوقي ضيف، البحث الأدبي، ص87.

[. 7] المرجع نفسه، ص88.

[. 8] عبد الله المسدي، في آليات النقد الأدبي ، دار الجنوب للنشر-تونس، 1994، ص79

[. 9] شوقي ضيف، البحث الأدبي،ص94.

[10] غوستاف لانسون، منهج البحث في تاريخ الأدب ، تر:محمد مندور، ضمن كتاب النقد المنهجي عند العرب، ص395.

[11] المرجع نفسه، ص406.

[12] لانسون، المرجع السابق، ص406.

[13] زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1998، دط، ص11

[14] فيصل عباس، التحليل النفسي و الاتجاهات الفرويدية ، دار الفكر العربي –بيروت- لبنان، ط1، 1996.ص 111.

[15] المرجع نفسه، ص111.

[16] فيصل عباس، التحليل النفسي والاتجاهات الفرويدية، ص 89

[17] المرجع السابق، ص89.

[18] زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي،ص15.