محاضرة للتحميل

| Site: | Plateforme des ressources pédagogiques et d'enseignement à distance, Université de Biskra. |

| Cours: | البحث الوثائقي |

| Livre: | محاضرة للتحميل |

| Imprimé par: | Visiteur anonyme |

| Date: | jeudi 4 septembre 2025, 15:39 |

1. تعريف الاحتياجات الوثائقية

تمهيد:

تعد احتياجات المعلومات مفهومًا أساسيًا يدفع الأفراد للبحث عن المعرفة أو البيانات من أجل إتمام مهام معينة، أو حل القضايا، أو تلبية المتطلبات الشخصية أو المهنية. إنها فكرة متعددة الأوجه تم استكشافها

في سياقات مختلفة، بما في ذلك التعليم والصحة وخدمة العملاء وأنظمة استرجاع المعلومات. يهدف هذا الدرس إلى تجميع الرؤى لتقديم فهم مفصل لاحتياجات المعلومات، والعوامل التي تحركها، وتأثيرها على سلوك البحث، وتطبيقاتها العملية.

1. تعريف احتياجات المعلومات:"

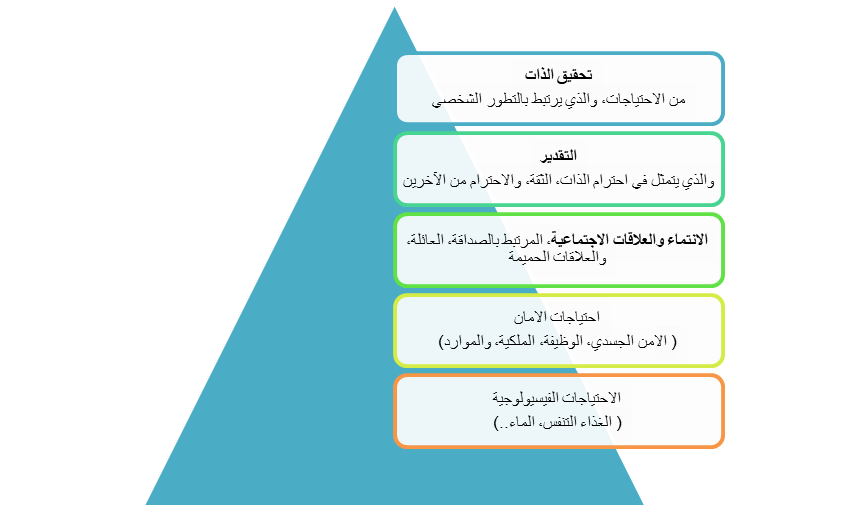

يُعد مصطلح "الحاجة" مفهومًا معقدًا ومتعدد الأبعاد، إذ يمكن تعريفه بطرق مختلفة تبعًا للسياق الذي يُستخدم فيه. بشكل عام، يمكن فهم الحاجة على أنها حالة من الحرمان أو متطلب ضروري لرفاهية الفرد أو أدائه الوظيفي. يتماشى هذا التعريف مع الفهم الأوسع للاحتياجات في مجالات مثل علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الصحية.، ومع ذلك ، . ربما يكون أكثرها شهرة هو علم النفس، لا سيما هرم ماسلو للاحتياجات. حيث تؤكد نظرية ماسلو للتحفيز البشري أن احتياجات الإنسان يمكن تنظيمها في تسلسل هرمي أو هرم مكوّن من خمسة مستويات من الاحتياجات. في قاعدة الهرم توجد الاحتياجات الأساسية أو الفسيولوجية، مثل: التنفس، الطعام، الماء، والنوم... المستوى التالي يشمل احتياجات الأمان، بما في ذلك الأمن الجسدي، الوظيفة، الملكية، والموارد. يلي ذلك مستوى الانتماء والعلاقات الاجتماعية، المرتبط بالصداقة، العائلة، والعلاقات الحميمة. المستوى التالي هو التقدير، والذي يتمثل في احترام الذات، الثقة، والاحترام من الآخرين. أخيرًا، حدد ماسلو تحقيق الذات كأعلى مستوى من الاحتياجات، والذي يرتبط بالتطور الشخصي من خلال الأخلاق، الإبداع، العفوية، وحل المشكلات (. Naumer,. 2017)

الشكل 01: الاحتياجات وفق ماسلو

في عام 1962 صرح روبرت تايلور بمصطلح "الحاجة إلى المعلومات"، وناقش كيف يحصل السائل

على إجابة من نظام المعلومات. حيث وضح بأنها هي رغبة الفرد أو المجموعة في تحديد معلومات معينة والحصول عليها لتلبية حاجة واعية.

مفهوم "حاجة المعلومات" هو بناء متعدد الأوجه يشير إلى الفجوة بين ما يعرفه الفرد وما يحتاج إلى معرفته لإنجاز مهمة معينة أو اتخاذ قرارات مستنيرة. تنشأ هذه الحاجة من سياقات متنوعة، بما في ذلك البيئات الشخصية والمهنية والأكاديمية. يُعرّف تيمينز حاجة المعلومات بأنها "الاحتياجات الشخصية المعبّر عنها من قبل العميل للحصول على معلومات محددة تتعلق بحالة معينة"، مشددًا على أن هذه الاحتياجات ذاتية وتختلف من فرد لآخر (Timmins, 2006). يبرز هذا التعريف أهمية الاعتراف بأن حاجات المعلومات ليست مجرد معايير محددة أو مفروضة من قبل المتخصصين، بل تتشكل من خلال الظروف والتجارب الفردية.

تشير الحاجة إلى المعلومات إلى الحاجة إلى بيانات أو معارف محددة لإنجاز مهمة، أو حل مشكلة، أو إشباع الفضول الشخصي. إنها حالة معرفية تنشأ عندما يدرك الفرد وجود فجوة في معرفته أو يحتاج إلى معلومات لاتخاذ قرارات أو إتمام مهام. يعد هذا المفهوم محوريًا في استرجاع المعلومات وسلوك المستخدم في البيئات الرقمية والمادية على حد سواء (Cole & Wilson, 2024) (Byström et al., 2024) (Michalkova et al., 2022).

يمكن أن تكون نشأة حاجات المعلومات معقدة ومتطورة. يقترح موشفقي وآخرون أن الأفراد قد لا يكونون دائمًا على دراية باحتياجاتهم المعلوماتية منذ البداية، مما يشير إلى أن هذه الاحتياجات يمكن أن تتطور بمرور الوقت مع تفاعل الأفراد مع بيئاتهم وتأملهم في فجوات معرفتهم (Moshfeghi et al., 2016). وتُبرز هذه الطبيعة الديناميكية لنموذج تايلور، الذي يصنف حاجات المعلومات إلى أربعة مستويات: الكامنة، والواعية، والمقننة أو المصاغة، والمساومة أو المعدلة (Taylor, 2015). يساعد هذا الإطار في توضيح كيفية صياغة الأفراد لاحتياجاتهم والعمليات المتضمنة في البحث عن المعلومات.

تمثل هذه الاحتياجات فجوات في المعرفة الحالية للمستخدم. وإلى جانب الاحتياجات المعبّر عنها أو المصرّح بها، هناك احتياجات غير معبّر عنها يكون المستخدم مدركًا لها لكنه لا يرغب في الإفصاح عنها. أما الفئة الثالثة من الاحتياجات، فهي الاحتياجات الكامنة أو غير الواعية، والتي لا يكون المستخدم على دراية بها، ولكن قد يكون مزود خدمات المعلومات قادرًا على الكشف عنها (Wilson, 1994)

تتميز الحاجة بأنها محددة وعادة ما تكون مقيدة زمنيًا، سواء كانت فورية أو مؤجلة. فالمعلومات المقدمة لتلبية الحاجة سيتم استخدامها، بينما في حالة الاهتمام، قد يتم استخدام المعلومات المقدمة أو قد لا يتم استخدامها. وفقًا لكروفورد ، تعتمد احتياجات المعلومات على العوامل التالية: (Wilson, 1994)

- طبيعة النشاط العملي

- التخصص / المجال / منطقة الاهتمام

- توفر الإمكانيات والتجهيزات

- الموقع الوظيفي في الهيكل التنظيمي

العوامل المحفزة لاحتياجات المعلومات

- الحاجة إلى اتخاذ قرار

- الحاجة إلى البحث عن أفكار جديدة

- الحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات

- الحاجة إلى تقديم مساهمات مهنية

- الحاجة إلى تحديد الأولويات في الاكتشاف، وغيرها

2. العوامل المؤثرة في الاحتياجات الوثائقية

إن تأثير التكنولوجيا الرقمية على الاحتياجات من المعلومات عميق ومتعدد الأوجه، ويعيد تشكيل كيفية سعي الأفراد إلى الحصول على المعلومات والوصول إليها واستخدامها. لم تغير التقنيات الرقمية توافر المعلومات وإمكانية الوصول إليها فحسب، بل أثرت أيضًا على طبيعة الاحتياجات من المعلومات نفسها. فيما يلي نظرة متعمقة على الطرق المختلفة التي تؤثر بها التكنولوجيا الرقمية على احتياجات المعلومات:

1.2انفجار للمعلومات

مع الانفجار الهائل في المعلومات المتاحة عبر الإنترنت، غالبًا ما يواجه المستخدمون عبئًا زائدًا من المعلومات، حيث يمكن أن يكون الحجم الهائل للمعلومات المتاحة هائلاً. وقد أدى ذلك إلى فهم دقيق للاحتياجات من المعلومات، مع التركيز ليس فقط على الوصول إلى المعلومات ولكن على تصفيتها وتقييمها بفعالية. لقد أصبحت القدرة على التمييز بين المعلومات ذات الصلة والمعلومات غير ذات الصلة مهارة حاسمة تؤثر على البرامج التعليمية والتدريبية. Arora, R. (n.d.).

2.2أشكال جديدة من المعلومات

أدت التكنولوجيا الرقمية إلى ظهور أشكال جديدة من المعلومات، مثل محتوى الوسائط المتعددة، وتصورات البيانات التفاعلية، وتجارب الواقع الافتراضي. تلبي هذه التنسيقات الجديدة أنماط التعلم والتفضيلات المتنوعة، وتوسع مفهوم احتياجات المعلومات ليشمل أكثر من مجرد الموارد النصية. يبحث المستخدمون الآن ويتوقعون معلومات ليست ذات صلة ودقيقة فحسب، بل أيضًا جذابة وغامرة. Arora, R. (n.d.).

3.2تغيير سلوكيات البحث عن المعلومات

لقد غيرت التكنولوجيا الرقمية المسارات التي يبحث الناس من خلالها عن المعلومات. أصبحت محركات البحث وقواعد البيانات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات مصادر أساسية للمعلومات، مما أدى إلى تغيير الاعتماد التقليدي على المكتبات والمواد المطبوعة. ولهذا التحول آثار على كيفية تحديد الاحتياجات من المعلومات وتلبيتها، مع التركيز بشكل أكبر على محو الأمية الرقمية والقدرة على استخدام الأدوات والمنصات الرقمية المتنوعة.

4.2التخصيص والتخصيص

لقد أتاح التقدم التكنولوجي إمكانية تخصيص خدمات المعلومات، مما يسمح بتخصيص المعلومات لتناسب احتياجات الفرد وتفضيلاته المحددة. ومن الممكن أن تتكيف الخوارزميات وأنظمة التوصيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في محركات البحث والمكتبات الرقمية ومنصات المحتوى مع سلوكيات المستخدم، مما يعمل على تحسين مواءمة توفير المعلومات مع الاحتياجات الفردية. يؤثر هذا التخصيص على كيفية تعبير المستخدمين عن احتياجاتهم من المعلومات وإدراكها لها، ويتوقعون معلومات أكثر استهدافًا وذات صلة.

5.2 تعزيز التعاون والمشاركة

وسهلت المنصات الرقمية مستويات غير مسبوقة من التعاون وتبادل المعلومات بين المستخدمين، متجاوزة الحواجز الجغرافية والزمنية. تتيح وسائل التواصل الاجتماعي والويكي والمنصات التعاونية للمستخدمين المساهمة في مجموعة جماعية من المعرفة ومشاركتها والوصول إليها. تؤثر هذه البيئة التعاونية على احتياجات المعلومات من خلال تقييم المحتوى الذي ينشئه المجتمع والتعلم من نظير إلى نظير، وتحويل التركيز من المعلومات الفردية التي تسعى إلى اكتشاف المعلومات بشكل تعاوني.

6.2الفجوة الرقمية وتكافؤ الوصول

وفي حين عززت التكنولوجيا الرقمية إمكانية حصول الكثيرين على المعلومات، فإنها سلطت الضوء أيضا على الفجوة الرقمية، بل وأدت في بعض الأحيان إلى تفاقمها. يمكن أن تؤثر الاختلافات في الوصول إلى التكنولوجيا ومهارات القراءة والكتابة الرقمية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية على قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم من المعلومات. إن معالجة الفجوة الرقمية أمر بالغ الأهمية لضمان التوزيع العادل لفوائد التكنولوجيا الرقمية في تلبية الاحتياجات من المعلومات.

في الختام، لقد أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولاً جذريًا في مشهد الاحتياجات من المعلومات والبحث عنها واستخدامها. لقد جلبت الفرص والتحديات على حد سواء، مما يتطلب التكيف المستمر من قبل الأفراد، ومتخصصي المعلومات، والمؤسسات التعليمية لتسخير فوائد هذه التغييرات بشك

و بذلك، تتأثر احتياجات المعلومات بمجموعة متنوعة من العوامل، مثل:

- نطاق مصادر المعلومات المتاحة.

- الأغراض التي ستُستخدم المعلومات من أجلها.

- الخلفية، والدوافع، والتوجه المهني، والخصائص الفردية الأخرى للمستخدم.

- الأنظمة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والقانونية، والتنظيمية المحيطة بالمستخدم.

- العواقب المترتبة على استخدام المعلومات (Wilson, 1994)

3. نظريات ومستويات الاحتياجات الوثائقية

تمت دراسة الحاجة إلى المعلومات من زوايا نظرية مختلفة، حيث توفر كل منها رؤى فريدة حول طبيعتها وتأثيراتها. ولذلك يمكن تحديد مستويات الاحتياجات الوثائقية من خلال مختف النظريات كما يلي:

1.3نظرية احتياجات المعلومات:

وفقا لـ Naumer (2017) تعد احتياجات المعلومات مفهومًا محوريًا في علم المعلومات، حيث تمثل الفجوات المعرفية التي تدفع الأفراد أو المجموعات إلى البحث عن المعلومات. وقد تطورت النظريات والنماذج التي تفسر احتياجات المعلومات عبر الزمن، لتعكس وجهات نظر متعددة، بدءًا من النموذج التقليدي الذي يركز على المعلومات ككيان مادي، وصولًا إلى النموذج المعرفي الذي يعتبرها عملية إدراكية، ثم النموذج الاجتماعي الذي يربطها بالسياقات الثقافية والمجتمعية.

1.1.3 النموذج التقليدي (نموذج نقل المعلومات)

يرى هذا النموذج أن احتياج المعلومات يتمثل في البحث عن كيانات مادية مثل الكتب والمقالات والوثائق. يتمحور هذا النموذج حول أنظمة المعلومات التقليدية، حيث يقاس نجاح النظام بقدرته على توفير المصادر المطلوبة.

-الخصائص الأساسية للنموذج التقليدي:

· يعتمد على فكرة نقل المعلومات كمصادر مادية.

· يركز على استرجاع الوثائق بدلًا من تحليل احتياجات المستخدم.

· يُستخدم في تقييم خدمات المكتبات وأنظمة إدارة المعلومات.

مثال تطبيقي:

عند البحث عن كتاب معين في مكتبة جامعية، يُعبّر المستخدم عن احتياج للمعلومات يتم تلبيته من خلال توافر الكتاب وإمكانية الوصول إليه.

2.1.3النموذج البنائي المعرفي (الاحتياج كعملية إدراكية)

يعتبر هذا النموذج احتياج المعلومات عملية معرفية تتشكل وفقًا للبنية الذهنية للفرد، حيث تتطور احتياجات المعلومات عبر مراحل متعددة.

أبرز المساهمات في هذا النموذج:

· طوّر تايلور (1962, 1968) نموذجًا من أربع مراحل أو مستويات يوضح كيف يتطور احتياج المعلومات تدريجيًا:

· الحاجة غير المعبر عنها، والتي قد تعكس فقط "شعورًا غامضًا بعدم الرضا"، وهو شعور "ربما يكون غير قابل للتعبير عنه بالكلمات"، وكما وصفه لاحقًا كول، فهو "غير محدد حتى بالنسبة للمستخدم نفسه" (Cole، 2015).

· المستوى الواعي هو "وصف ذهني واعٍ لمنطقة غير محددة من التردد"، والذي ينتج عن إدراك واعٍ لمشكلة تحتاج إلى اهتمام.

· المستوى المصاغ بشكل رسمي هو "تعبير مؤهل وعقلاني عن السؤال"، أي تعبير واضح عن الحاجة إلى المعلومات.

· المستوى المعدّل هو السؤال الفعلي الذي يتم توجيهه إلى نظام المعلومات (سواء كان بشريًا أو تقنيًا)

· يسهم هذا النموذج في تصميم Ruthven, I. (2018).

- أنظمة معلومات تدعم المستخدم في تحديد احتياجاته.

مثال تطبيقي:

طالب يبحث عن معلومات حول "التغير المناخي"، لكنه غير متأكد مما يحتاجه. يتطور احتياجه من مجرد اهتمام عام إلى صياغة سؤال بحثي محدد مثل: "كيف يؤثر التغير المناخي على التنوع البيولوجي؟".

3.1.3النموذج الاجتماعي (الاحتياج كسياق اجتماعي وثقافي)

يتبنى أنصار الرؤية البنائية الاجتماعية (Social Constructionist Perspective) – وهي الإطار النظري الثالث وفقًا لـ توومينين، تالجا، وسافولاينن (2002) – وجهة نظر نقدية تجاه الرؤية المعرفية، حيث يعتبرون أنها تفشل في إدراك التأثير الكبير للبيئة الاجتماعية على سلوكيات البحث عن المعلومات

يؤكد هذا النموذج على أن احتياج المعلومات يتأثر بالسياقات الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الأفراد، حيث يرى الباحثون أن احتياجات المعلومات ليست فردية فقط، بل تتشكل ضمن بيئات اجتماعية مختلفة.

أبرز المفاهيم في هذا النموذج:

· يدمج احتياجات المعلومات في إطار البيئة الثقافية والمجتمعية.

· يوضح أن احتياجات الجماعات تختلف عن احتياجات الأفراد.

· يعكس الدور الذي تلعبه العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في تشكيل احتياجات المعلومات.

مثال تطبيقي:

في مجتمع يعاني من نقص الوعي الصحي، تتركز احتياجات المعلومات حول التوعية الطبية، بينما في بيئة أكاديمية يكون التركيز على المعلومات البحثية والعلمية. نموذج ويلسون للحاجة إلى المعلومات

يُعتبر نموذج ويلسون للحاجة إلى المعلومات من أكثر النماذج الشاملة التي دمجت بين النهج المعرفي والاجتماعي.

في نموذجه الثاني عام 1981، قدم ويلسون فرضيتين رئيسيتين حول الحاجة إلى المعلومات:

الحاجة إلى المعلومات هي حاجة ثانوية

أي أنها تنشأ نتيجة لحاجة أساسية، مثل الحاجة إلى الغذاء، المأوى، الصحبة، والعمل.

يمكن تصنيف هذه الحاجات الأساسية على النحو التالي:

الحاجات الفسيولوجية – الحاجة إلى الطعام، الماء، المأوى، إلخ.

الحاجات العاطفية – الحاجة إلى تحقيق الذات، السيطرة، إلخ.

الحاجات المعرفية – الحاجة إلى التخطيط، التعلم، إلخ.

يواجه الأفراد حواجز مختلفة عند البحث عن المعلومات

قد تكون هذه الحواجز شخصية، بيئية، أو نظامية، مما يجعل تلبية الحاجة إلى المعلومات أمرًا معقدًا.

في تقريره عام 1996، أشار ويلسون إلى صعوبة قياس الحاجة إلى المعلومات، نظرًا لأنها تجربة ذاتية تحدث في ذهن الفرد، وبالتالي لا يمكن ملاحظتها مباشرةً، بل يتم استنتاجها من السلوكيات أو من خلال تقارير الأفراد عن احتياجاتهم.

تميزت نماذج ويلسون بالتطور المستمر، حيث أدرك في أبحاثه بين عامي 1996 و1999 أن الحاجة إلى المعلومات ليست دائمًا دافعًا للسلوك، فقد لا يتم التصرف بناءً عليها.

توسع بعض الباحثين مثل بروس في هذا المفهوم، حيث ناقشوا الحاجة إلى المعلومات في إطار إدارة المعلومات الشخصية، بدلاً من اعتبارها المحرك الأساسي لسلوك البحث عن المعلومات. وظهرت في هذا السياق فرضية الحاجة المتوقعة إلى المعلومات (PAIN)، التي تصف صعوبة توقع الأفراد لاحتياجاتهم المستقبلية أثناء اتخاذ قرارات تتعلق بتخزين وإدارة المعلومات الشخصية.

|

النموذج الاجتماعي |

النموذج المعرفي |

النموذج التقليدي |

البُعد |

|

اجتماعية وثقافية |

إدراكية وذهنية |

مادية (كتب، وثائق) |

طبيعة المعلومات |

|

متأثر بالسياق الاجتماعي |

تطور عبر مراحل |

طلب مباشر |

آلية البحث |

|

تفاعل المعلومات مع السياق المجتمعي |

قدرة الفرد على تحديد احتياجاته |

توفر الوثائق |

قياس النجاح |

|

ويلسون، هجيرلاند، سافولاينن، |

تايلور، بيلكن، كولثاو |

نظام المكتبات التقليدي |

أهم الباحثين |

الجدول 01:نماذج ونظريات احتياجات المعلومات

4. مخطط الاحتياجات الوثائقية

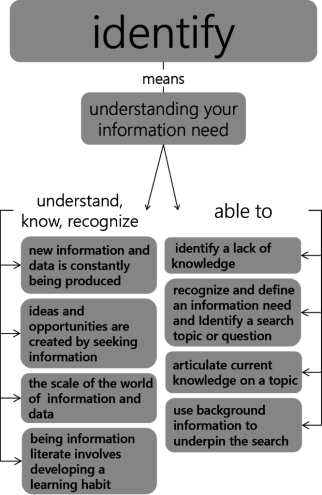

لتحديد الاحتياجات الموثائقية( المعلوماتية) يجب أن تفهم هذه الاحتياجات من خلال :

الفهم ، التعرف، الادراك بأن:

- المعلومات والبيانات الجديدة تنتج باستمرار، وهناك دائمًا المزيد لنتعلمه

- يتم إنشاء الأفكار والفرص من خلال التحقيق/البحث عن المعلومات

- حجم عالم المعلومات والبيانات المنشورة وغير المنشورة

- إن كونك مثقفًا معلوماتيًا يتضمن تطوير عادة التعلم بحيث يتم البحث عن معلومات جديدة بشكل نشط طوال الوقت (Bernnard et al., 2014)

القدرة على

- تحديد نقص المعرفة في مجال الموضوع

- تحديد موضوع/سؤال البحث وتعريفه باستخدام مصطلحات بسيطة

- توضيح المعرفة الحالية حول موضوع ما

- إدراك الحاجة إلى المعلومات والبيانات لتحقيق غاية محددة وتحديد حدود الحاجة إلى المعلومات

- استخدم المعلومات الأساسية لدعم البحث

- تحمل المسؤولية الشخصية للبحث عن المعلومات

- إدارة الوقت بشكل فعال لإكمال البحث (Bernnard et al., 2014)

خطوات بناء مخطط احتياجات المعلومات:

فهم سياق الاحتياجات:

عندما تدرك أن لديك حاجة إلى معلومات، فقد يكون ذلك لأنك تعتقد أنك تعرف أكثر مما تعرفه بالفعل، أو قد يكون هناك ببساطة معلومات جديدة لم تكن على علم بها. أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها عند البدء في البحث عن موضوع ما هو فحص مشهد المعلومات الحالي لمعرفة ما هو موجود بالفعل. سنتطرق إلى إستراتيجيات أكثر تحديدًا للوصول إلى أنواع مختلفة من المعلومات في عناصر لاحقة (Bernnard et al., 2014)

على سبيل المثال، قامت طالبة في التجارة بالبحث عن مشكلة اطروحتها في الدكتوراه وصياغة أسئلتها وأبعادها لتفاجئ بعد ذلك بأن لجنة الدكتوراه ترفض الأسئلة، متحججة بأن الطالبة لم تبحث في سياق المعلومة ولم تذهب للبنوك لمعرفة ابعاد ومؤشرات المشكلة

ولذلك يجب عليكم الاخد بعين الاعتبار:

- أن المعلومات تتطور وتتحين بإستمرار وأن ما تعرفه دائما غير كافي

- أبقي عقلك منفتح، لكن إعرف مصادر البحث عن احتياجاتك من خبراء ، ومصادر أولية ، ومرجعة ، ورقمية ....

- ضح إحتياجاتك في سياق محدد، فالمعلومات في مجال البحوث الانسانية قد تختلف عن التجارية وهكذا...

- ما تجده هونقطة إنطلاق، فحاول أن تنتهي بتساؤلات واحتياجات جديدة ولا تكتفي بالاجابات

من الاحتياجات إلى التساؤلات عنها

إن اليقصة الدائمة والفضول الى المعرفة قد يكون مفتاحا لتجديد احتياجاتكم المعلوماتية، وقد يكون ذلك عبر اطلاعكم عن مصادر المعلومات سواء كان المصدر ورقي، سمعيا بصري، رقميا، أو حتى بشري، وقد يتعدى الى الملاحظة المباشرة للظاهرة مثل العزوف عن حضور الدروس على الخط ...وغيرها ما يدفعكم الى صياغة تساؤل لسد الفجوة المعرفية وارضاء هذه الحاجة (Bernnard et al., 2014)

كما أن صياغة اي احتياجات لا تبدأ من الصفر غالبا، حيث أن المعرفة تراكمية ولذلك فكل ماعليك هو تحديد:

- ما الذي لا تفهمه في هذا الشيء الذي يثير فضولك؟

- ما الذي تحتاج إلى معرفته حتى تتمكن من فهمه؟

- كيف يمكنك التعبير عما تحتاج إلى معرفته؟

- وفي هذا الاطار يمكنكم الاستعانة بالمخططات التالية

1- مخطط تقييم ما أعرفه

تحديد احتياجاتك من المعلومات هو منح نفسك الفضل في ما تعرفه بالفعل عن موضوعك. أنشئ مخططًا باستخدام التنسيق التالي: (Bernnard et al., 2014)

|

ماذا تعرف بالفعل عن موضوعك؟ |

ماذا تريد أن تعرف عن موضوعك؟ |

كيف ستجد المعلومات حول موضوعك؟ |

ماذا تعلمت عن موضوعك؟ |

|

|

|

|

|

|

المقرر الدراسي |

تاريخ الاستحقاق |

نوع المنتج النهائي |

|

سؤال البحث: |

||

|

الاحتياجات المعلوماتية |

أنواع المصادر (شعبية، مهنية، أو أكاديمية) التي يجب أن تلبي كل احتياج |

أشكال النشر التي من المحتمل أن تكون مفيدة في تلبية كل احتياج |

أين تبحث |

|

لمعرفة المزيد من المعلومات الأساسية |

|||

|

للإجابة على سؤال البحث وإقناع جمهورك |

|||

|

للإبلاغ عما قاله الآخرون |

|||

|

لوصف الحالة ولماذا هي مهمة |

المصدر: (Idaho Pressbooks, n.d.)

5. سلوكات البحث الوثائقي

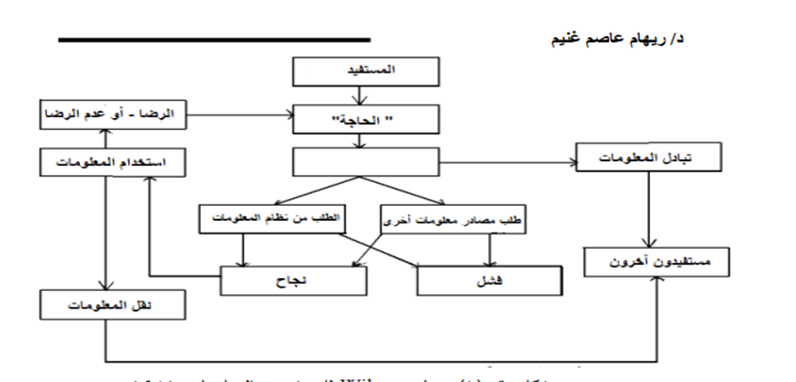

طرحت عدة نظريات ونماذج لفهم الاحتياجات الوثائقية' المعلوماتية". يُعد نموذج "ويلسون لسلوك المعلومات" من النماذج الأكثر تأثيرًا، حيث يوضح أن احتياجات المعلومات تنشأ نتيجة إدراك الفرد لوجود فجوة معرفية. يؤكد هذا النموذج على أهمية السياق، حيث يشير إلى أن احتياجات المعلومات تتشكل بناءً على تجارب الأفراد، وتفاعلاتهم الاجتماعية، والعوامل البيئية المحيطة بهم.

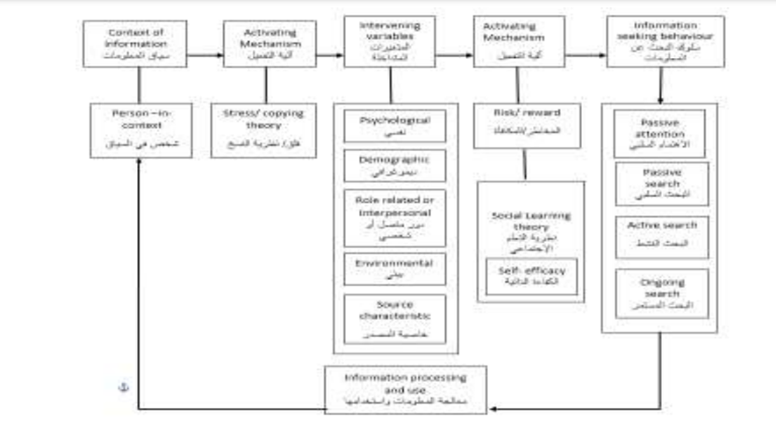

قدم ت. د. ولسون (T.D. Wilson) عدة نماذج لتفسير سلوك البحث عن المعلومات، حيث تناول العوامل المؤثرة على الباحث، والعمليات التي يمر بها أثناء البحث. بدأ نموذجه الأول في 1981، ثم طوره في 1996 و1999 ليشمل المزيد من العوامل والتفاصيل. ( Patel, & Oza, 2021).

1. نموذج ولسون (1981) – الأساس الأولي

يعتبر هذا النموذج أن الحاجة إلى المعلومات ليست حاجة أولية، بل تنشأ نتيجة لحاجات أخرى، مثل الحاجات الفسيولوجية (كالصحة)، أو المعرفية (كالبحث العلمي)، أو العاطفية (كالتأكد من صحة المعلومات). ويفترض أن الباحث قد يواجه عوائق مختلفة أثناء البحث، مثل نقص المعرفة أو عدم توفر المصادر.

2. نموذج ولسون (1996) – العوامل المؤثرة على البحث

في هذا النموذج، أضاف ولسون مجموعة من العوامل التي تؤثر على قرار الباحث في البحث عن المعلومات، وتشمل:

العوامل الديموغرافية (العمر، المستوى التعليمي، الخلفية الثقافية).

العوامل النفسية (الدافعية، مستوى القلق، تقبل المخاطر).

العوامل البيئية (توفر مصادر المعلومات، السياسات العامة، التطور التكنولوجي).

كما أوضح أن عملية البحث ليست خطية، بل تمر بمراحل مختلفة، وقد تتأثر بالنتائج السابقة.

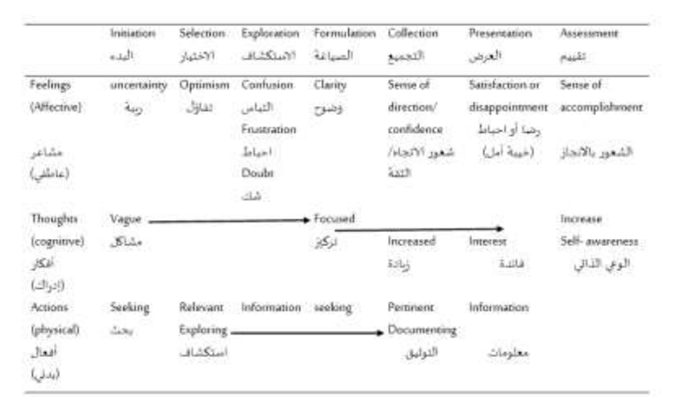

3. نموذج كولثاوKuhlthou’s Model

نموذج آخر مهم " لعملية البحث عن المعلومات"، والذي يحدد ست مراحل يمر بها الأفراد عند البحث عن المعلومات، وهي: البدء، والاختيار، والاستكشاف، والتشكيل، والجمع، والعرض. يسلط هذا النموذج الضوء على الجوانب العاطفية والمعرفية التي ترافق كل مرحلة من مراحل البحث عن المعلومات.

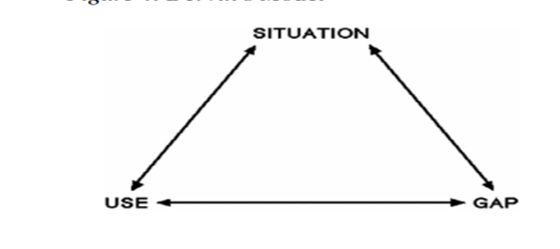

علاوة على ذلك، تقدم "منهجية صنع المعنى لدرفين" منظورًا فريدًا لفهم احتياجات المعلومات، حيث تركز على كيفية تفسير الأفراد لتجاربهم والمعلومات التي يصادفونها. تؤكد هذه المنهجية على الطبيعة الديناميكية لاحتياجات المعلومات، مشيرة إلى أنها تتطور باستمرار كلما تفاعل الأفراد مع المعلومات وتكيفوا مع سياقات جديدة.

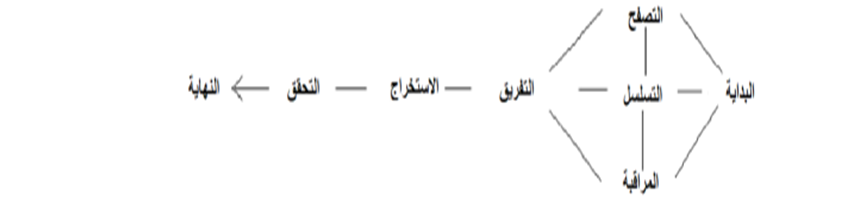

بالاضافة الى هذه النماذج، نجد نموذج نموذج إليس (1993) والذي يحدد ستة أنشطة رئيسية

في البحث عن المعلومات: البدء، الربط، التصفح، التمييز، المراقبة، والاستخراج. كما يركز على الأنشطة العملية للباحثين دون التركيز على العوامل النفسية.

ومع ذلك، فإن هذه النماذج ورغم اهميتها الا انها لم تشمل التطورات التكنولوجيا وتأثيراتها في سلوك واحتياجات المعلومات، ومن أهم النماذج التي تمثل عصر المعلومات والتكنولوجيا نجد نموذج أوركهارت وروولي (2007) يسلط الضوء على العوامل المؤثرة في سلوك البحث عن المعلومات لدى الطلاب، مثل استراتيجيات البحث، الوعي المعلوماتي، والبنية التحتية التقنية. . ( Patel, & Oza, 2021)

6. المصادر والمراجع

1. Arora, R. (n.d.). Information sources, systems and services. INFLIBNET Centre. https://ebooks-inflibnet-ac-in.translate.goog/lisp4/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=wapp

2. Bernnard, D., Bobish, G., Hecker, J., Holden, I., Hosier, A., Jacobson, T., Loney, T., & Bullis, D. (2014). The information literacy user’s guide: An open, online textbook. Greg Bobish & Trudi Jacobson (Eds.). https://milnepublishing.geneseo.edu/the-information-literacy-users-guide-an-open-online-textbook/

3. Byström, K., Kumpulainen, S., Pharo, N., & Ruthven, I. (2024). The concept of information need and its operationalization in CHIIR research. https://doi.org/10.1145/3627508.3638290

4. Cole, C., & Wilson, T. D. (2024). Information need: what is it? 73–97. https://doi.org/10.4337/9781035343706.00013

5. Idaho Pressbooks. (n.d.). Information needs. Write & Cite: Research and Writing Skills for Academic and Graduate Writing. Retrieved from https://idaho.pressbooks.pub/write/chapter/information-needs/

6. Michalkova, D., Parra-Rodriguez, M. A., & Moshfeghi, Y. (2022). Information Need Awareness: An EEG Study. Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. https://doi.org/10.1145/3477495.3531999

7. Michalkova, D., Rodriguez, M. P., & Moshfeghi, Y. (2022). Drivers of Information Needs: A Behavioural Study – Exploring Searcher’s Feeling-of-Knowing. International Conference on the Theory of Information Retrieval. https://doi.org/10.1145/3539813.3545125

8. Moshfeghi, Y., Triantafillou, P., & Pollick, F. (2016). Understanding information need., 335-344. https://doi.org/10.1145/2911451.2911534

9. Naumer, C. (2017). Information Needs. Retrieved from ResearchGate. DOI: 10.1081/E-ELIS4.

10. Patel, P. Y., & Oza, N. D. (2021). Models of information seeking behaviour: An overview. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), 8(9), b142. Retrieved from www.jetir.org

11. Patel, P. Y., & Oza, N. D. (2021). Models of information seeking behaviour: An overview. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), 8(9), b142. Retrieved from www.jetir.org

12. Ruthven, I. (2018). The language of information need: Differentiating conscious and formalized information needs. Information Processing and Management. Retrieved from www.elsevier.com/locate/infoproman

13. Taylor, R. (2015). Question-negotiation and information seeking in libraries. College & Research Libraries, 76(3), 251-267. https://doi.org/10.5860/crl.76.3.251

14. Timmins, F. (2006). Exploring the concept of ‘information need’. International Journal of Nursing Practice, 12(6), 375-381. https://doi.org/10.1111/j.1440-172x.2006.00597.x

15. Wilson, T. (1994). Information needs and uses: Fifty years of progresss.ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/246471766

16. Wilson, T. D. (1994). Information needs and uses: Fifty years of progress? International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Retrieved from https://origin-archive.ifla.org/IV/ifla62/62-devf.htm

17. غنيم، ريهام عاصم. (2023). سلوكيات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية لدى طالب المرحلة الجامعية األولى بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة: دراسة ميدانية. مجلة بحوث كلية الآداب، 35(2)، 319-340. https://sjam.journals.ekb.eg/article_328268_7f765bf49c2ad246074fbc7ca01ced8b.pdf

18. قبلي، ف.، & كادي، ز. (2022). سلوك البحث عن المعلومات: دراسة مقارنة لبعض النماذج. الحوار المتوسطي، 13(2)، 154-175.. https://asjp.cerist.dz/en/article/202049