- Créateur de cours: Youcef RAHIM

- Créateur de cours: Abdelhamid Akakba

By studying the communication psychology scale, the student is able to understand the communication process in general and then link it to psychology in order to give him an idea about effective communication and also to know the background of communication as a psychological and social process in order to improve the profile of the psychologist and his psychological practice later.

من خلال دراسة مقياس سيكولوجية الاتصال يتمكن الطالب من فهم العملية الاتصالية بصفة عامة ثم ربطها بعلم النفس وذلك بهدف إعطاءه فكرة عن الاتصال الفعال وكذا معرفة خلفية الاتصال كسيرورة نفسية واجتماعية بغية تحسين بروفيل الاخصائي النفسي وممارسته النفسية لاحقا.

- Créateur de cours: Saloua Debbache

في إطار دعم وتوجيه طلبة علم النفس ، تم إعداد هذه المحاضرات كمرجع أكاديمي يساعد الطلبة في مادة علم النفس المدرسي خلال السنة الثانية من التكوين، و هو يتناول المحاور الأساسية الخاصة بالمقياس، والتي تشمل ما يلي:

- تاريخ علم النفس

- ميادين علم النفس المدرسي

- نظريات التعلم

- صعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية

- أدوار الأخصائي النفسي المدرسي

- أساليب الفحص النفسي

- طرق الرعاية النفسية في الوسط المدرسي

ويجدر بالذكر أن الأستاذ يمكنه تكييف محتوى المقياس وفقًا لاحتياجات الطلبة وتخصصهم والظروف التعليمية الخاصة بهم.

introduction

As part of the efforts to support and guide psychology students, these lectures have been prepared as an academic reference aimed at strengthening theoretical knowledge and developing practical competencies among students in the School Psychology course during the second year of their training.

This work addresses a set of key themes as outlined in the ministerial decision regulating the course, which include the following:

- History of Psychology

- Fields of School Psychology

- Learning Theories

- Academic and Developmental Learning Difficulties

- Roles of the School Psychologist

- Methods of Psychological Assessment and Diagnosis

- Approaches to Psychological Care in the School Environment

It should be noted that the supervising professor has the freedom to adapt the course content in accordance with the students’ needs, the nature of their specialization, and the educational context, in order to achieve the general formative objectives of the academic program in School Psychology.

- Créateur de cours: Fatima Deberassou

La psychologie est la science qui étudie les comportements et les processus mentaux, cherchant à comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, comment les individus perçoivent, pensent, ressentent et agissent. Issue de la philosophie et de la biologie, elle est une discipline des sciences humaines et sociales divisée en de nombreuses branches, avec des applications variées en santé mentale, éducation, entreprises et recherche.

- Créateur de cours: nesrine hadjsahraoui

مقياس علم النفس الاجتماعي موجه لطلبة السنة الثانية ليسانس علم النفس السداسي الأول.

ان علم النفس الاجتماعي هو العلم الذي يهتم بدراسة الفرد ومختلف سلوكاته داخل الجماعة، والهدف منه هو تعرف الطالب على مختلف المفاهيم الخاصة بمقياس علم النفس الاجتماعي، وكذلك التعرف على مختلف التفاعلات الاجتماعية التي تحدث بين الأفراد وديناميات الجماعة.

- Créateur de cours: Rayane Houhou

- Créateur de cours: Nacereddine Djaber

المحاور الكبرى لوحدة التعليم الأساسية علم النفس الفيزيولوجي

1.علم النفس الفيزيولوجي:التعريف، النشأة و التاريخ .

2.ميادين علم النفس الفيزيولوجي .

3.دراسة تشريحية و فيزيولوجية عامة لأقسام و مكونات الجهاز العصبي المركزي .

4.دراسة تشريحية و فيزيولوجية للجهاز العصبي المحيطي .

5.دراسة تشريحية و فيزيولوجية للجهاز العصبي المستقل .

6.الجهاز الغدي ( الغددي) و الغدد الصماء .

7.تشريح و فيزيولوجيا الحواس و أجهزة الاحساس .

8.الكرونوبيولوجيا و الصحة النفسية

1.علم النفس الفيزيولوجي : التغريف، النشأة و التاريخ :

1.1. تعريف علم النفس الفيزيولوجي :

يعرف علم النفس الفيزيولوجي عموما على أنه العلم الذي يدرس العلاقات الوظيفية بين النفس و الجسم .

و يعرف أيضا بأنه العلم الذي يهتم بدراسة العلاقة بين وظائف العضوية ( وظائف أعضاء الجسم ) و الحالات النفسية للكائن الحي .

كما يعرف علم النفس الفيزيولوجي الحديث على أنه الاختصاص السيكولوجي الذي يهتم بالدراجة الأولى بالعلاقة العضوية بين السلوك ( الظاهر أو الملاحظ و الباطن أو الداخلي) و الوظائف النفسية و العصبية للإنسان ( و أيضا الحيوان ) .

2.1. نشأة و تاريخ علم النفس الفيزيولوجي :

1.2.1. نشأة علم النفس الفيزيولوجي : منذ أن قسم ديكارت (Descartes) الانسان ﺇلى كائنين منفصلين : الجسد و العقل في القرن السابع عشر و منذ أن جزء اللألماني فونت (Wundt) العقل البشري ﺇلى جسيمات أولية للإحساس و المشاعر و الصور في القرن التاسع عشر متمسكا بذلك بتقاليد المدرسة الربطية ( أو الارتباطية ) البريطانية القديمة لقد حدثت محاولات كثيرة و متكررة لإدراج حقيقتي العقل و الجسم ضمن كل متكامل و كيان موحد . فمع بداية النصف الثاني من القرن العشرين مثلا بدأت هذه المحاولات تعطي ثمارها مع بروز مناهج و مدارس جديدة في علم النفس كالمدرسة الغشطالتية ( مع فرتهايمر و كوهلر و كوفكا ) و المدرسة "الهولستية" ( مع غولدشتاين و ماسلو و أنجيال ) من جهة و المدرسة المعرفية الحديثة و مدارس علم النفس التجريبي و السلوكية الحديثة ...الخ.

2.2.1. الجذور التاريخية لعلم النفس الفيزيولوجي :

كانت الظروف المهيأة لظهور و بروز علم النفس الفيزيولوجي كفرع خاص و اختصاص رئيسي مستقل في علم النفس قد بدأت تتبلور في القرن التاسع عاشر مع فيبر (Weber) و فيخنر (Fechner) و فونت (Wundt) و ميلاد فرع جديد في علم النفس يسمى علم النفس الفيزيائي (Psychophysics) . فاكتشاف قانون فيبر-فيخنر مثلا، في سنة 1860، و الذي ينص على الاحساس مرتبط لوغارثرميا بالمثير (ΩLog=S) و اكتشافات فونت المتعلقة بقياس العتبات الفارقة للإحساس و زمن الرجع أو زمن رد الفعل هي التي مهدت الطريق أمام علماء نفس فزيائيين و تجريبيين آخرين أمثال بينيى (Binet) و سيمون (Simon) و وكسلر (Wecshler) الذين اشتهروا بإعدادهم و استخدامهم لسلم لقياس الذكاء العام لدى الأطفال في القرن العشرين . لكن معظم اكتشافات علم النفس الفيزيائي و رغم أهميتها بالنسبة لعلم النفس التجريبي كانت عموما ظرفية و عالجت ﺇلا جوانب متفرقة و أجزاء منفصلة بعضها عن بعض في مجالات الاحساس و الانتباه و الادراك و الذكاء...الخ. ثم جاءت الاكتشافات التاريخية الفاصلة التي كرست التقارب العلمي و النسق المعرفي بين علم النفس و الفيزيولوجيا في القرن العشرين و ساهمت في ميلاد علم النفس الفيزيولوجي كتطور نوعي لعلم النفس و العودة ﺇلى النماذج التوحيدية في دراسة النفس البشرية و العلاقة بين العقل و الجسم . و من بين هذه الاكتشافات التي كانت بمثابة الثورة العلمية في تاريخ علم النفس الفيزيولوجي يجب ذكر اكتشاف العالم الروسي ﺇيفان بافلوف (Ivan Pavlov) للفعل المنعكس الشرطي (Conditioned Reflex) في علم 1903 و اكتشاف العالم الألماني هانس برجر (Hans Berger) للتخطيط الكهربائي للدماغ (EEG) سنة 1929 ، و كذا اكتشافات علماء السلوكية الحديثة و علم النفس العصبي السلوكي لقوانين التعلم ذو العاملين ( أو التعلم ذو العمليتين ) على يد كل من مورر (Mowrer) و جيفري غراي (Jeffrey Gray) ما بين 1960 و 1973 ، هذا من جهة ؛ ومن جهة أحرى ، و على سبيل المثال لا للحصر، جاءت اكتشافات كل من جايمس أولدز (James Olds) سنة 1954 لمراكز المكافأة بالدماغ ، و هوبل و فيزل (Hubel & Wiesel) سنة 1962 لخواص منطقة الصورة بالقشرة البصرية و ميشال جوفي (Michel Jouvet) سنة 1972 لموجات الدماغ خلال النوم الحالم و جيفري غراي (Jeffrey Gray) سنة 1972 للأسس السيكوفيزيولوجية ﻟﻺنطواء و الانبساط لتكرس و بصفة نهائية وحدة علم النفس الفيزيولوجي كاختصاص مستقل يفسر السلوك والعمليات العقلية على أساس سيكوفيزيولوجي تكاملي .

3.1. ميادين علم النفس الفيزيولوجي : علم النفس الفيزيولوجي يغطي مجالات عديدة من النشاط النظري و التطبيقي في علم النفس و ﮨﺈمكانه أن يشمل ميادين متنوعة على مستوى البحث العلمي و التخصصات المهنية و التطبيقية التي لها علاقة بعلم النفس العيادي و علم النفس العمل و التنظيم و علم النفس المعرفي و علم النفس المدرسي . و من أهم التخصصات المهنية و التطبيقية التي لها علاقة بعلم النفس الفيزيولوجي يجب ذكر الطب السيكوسوماتي ، الأرطوفونيا ، الأرغونوميا ، الطب السلوكي ، علم النفس العصبي و علم النفس الصحة .

2. البنية التشريحية للجهاز العصبي و فيزيولوجية الدفعة العصبية:

1.2. الخلية العصبية

الخلية العصبية هي العنصر الأساسي لكل بناية عصبية، و تشكل وحدة مرفولوجية و وحدة

وظيفية و وحدة تطورية( أو نمائية) في آن واحد. و الخلية العصبية هي خلية مشتقة من الغشاء (أو الطبقة) الخارجي (ة) المؤلفة للجنين و التي تعرف باﻹكتودرم ( ectoderme)

أو الأدمة الخارجية، حيث تفرقت هذه الخلية اﻹكتودرمية من خلال وظائفها الثلاثة و هما القابلية للإثارة ( excitabilité)، التوصيلية ( conductibilité)، و التطور و التوسع الشبكي ( trophicité ) .

تتكون الخلية العصبية من ثلاثة أجزاء أساسية : الجسم الخلوي أو الجسد ( soma) ،

الشجيرات (dendrites)، و المحور ( axone) ( شاهد الشكل رقم 1.ﺃ ).

- الجسم الخلوي هو مركز التوسع الشبكي و معالجة المعلومات و يتكون من السيتوبلازم

و النواة التي بداخلها نوية و من جهاز غولجي و ميتوكونديا و ليفية عصبية و مكونات

أخرى. السيتوبلازم يحتوي على أجسام أو حبيبات نيسل ( Nissl Bodies) التي تشكل الشبكة البلازمية الداخلية الحبيبية المسئولة عن التركيب البروتيني بواسطة الحامض النووي RNA

أما النواة فتحتوي على حبيبات الصبغية ( chromatine ) التي تشكل الحامض النووي

DNA بينما تحتوي النوية على بروتينات و حامض الRNA .

- الشجيرات تساهم، بواسطة تفرعاتها في توسيع مساحة الخلية. و على مستوى الشجيرات

تنتهي الامتدادات لخلايا عصبية أخرى . فالشجيرات هما مكان استقبال الدفعة العصبية الآتية

من الخلايا المجاورة ( شاهد الشكل رقم 1.أ) .

- المحور هو مكان التوصيل العصبي، حيث يوصل الدفعة العصبية. ويتكون المحور، أولا من مخروط الانبثاق و هو مكان إنشاء الدفعة العصبية، ثم ، على بعد معين من الجسم الخلوي،

يتغلف بغمد متكون من مادة دهنية نخاعية تسمى " المييلين" أو النخاعين. يمكن للمحور

أن يترك تفرعات في شكل أغصان جانبية ( محاور إضافية أو متوازية) قبل أن يتفرع في

الأخير إلى ألياف أدق تحمل في نهايتها أزرار ( الأزرار النهائية)؛ هذه الأخيرة توصل الدفعة

العصبية إلى خلايا عصبية أخرى أو إلى خلايا عضلية أو غددية بوسط نقاط اتصال ( بين

الأزرار النهائية للخلية المرسلة و شجيرات الخلية المستقبلة). نقاط الاتصال هذه تعرف

بالمشتبكات العصبية (synapses) . المحور بتغليفه المييليني يسمى الليفة العصبية.

2.2. مختلف أنواع الخلايا العصبية ( شاهد الشكل رقم 1.ب) :

توجد أنواع مختلفة من الخلايا العصبية حسب الشكل للجسم الخلوي أو حجمه، حسب طول

المحور أو عدد تفرعاته أو نوع تغليفه المييليني، حسب شكل و كثافة الشجيرات، و كذلك

حسب الوسيط الكيميائي الذي تركبه الخلية و المستعمل لتوصيل الدفعة العصبية .

و من أهم أنواع الخلايا العصبية ( من حيث الشكل، التفرع الشجيري، الوسيط الكيميائي

المستعمل للتوصيل العصبي، الخ...) يجب ذكر:

- الخلايا الهرمية ( بجسم خلوي هرمي الشكل) و هي أساسا خلايا عصبية حركية إرادية

- الخلايا الحبيبية ( بجسم خلوي حبيبي الشكل) و هي أساسا خلايا استقبال أو إسقاط حسي

و تشكل أيضا نوع من الخلايا الكابحة.

- الخلايا الاعاشية ( بجسم خلوي سمكي الشكل) و هي أساسا خلايا عصبية لاإرادية

- خلايا بوركينجي و هي خلايا كبح قوي توجد بالمخيخ

- خلايا غولجي و هي أساسا خلايا كابحة

- خلايا ذات السلة و هي أيضا خلايا كابحة

3.2. المشتبك العصبي :

تتفاعل الخلايا العصبية مع بعضها بعضا دون أن يكون هناك اتصال أو ارتباط مادي، أي أن

التفاعل هنا و من ثم توصيل الدفعة العصبية من خلية عصبية الى خلية عصبية أخرى (أو خلية

عضلية أو غدادية) يتم على مستوى فجوة مايكروسكوبية تدعى الوصلة العصبية أو نقطة

الاشتباك العصبي أو المشتبك العصبي ( synapse) .

يتكون المشتبك العصبي من أربعة أجزاء أساسية في التوصيل العصبي . هذه الأجزاء

الأربعة هي ( شاهد الشكلين رقم 1.ج و 1.د ) :

- الجزء قبل ألاشتباكي (أو قبل التشابكي) مكون من الزر النهائي ( للخلية المرسلة) الذي يحتوي على حويصلات الناقل العصبي

- الغشاء قبل الاشتباك (أو قبل التشبكي) الذي يحمل مستقبلات كالمستقبلات الذاتية

- الشق التشابكي و هو عبارة عن فجوى مايكروسكوبية

- الجزء بعد التشابكي المتمثل في الغشاء بعد التشابكي للخلية المستقبلة، عصبية كانت أم

عضلية أم غدادية.

4.2. الدفعة العصبية، التوصيل العصبي و النواقل العصبية :

أ. أساسيات الارسال و التوصيل العصبيين على مستوى محور الخلية العصبية :

يبدأ الإرسال و التوصيل العصبيين عندما يتحول جزء قصير من محور الخلية العصبية من حالة الاستقطاب إلى حالة اللااستقطاب نتيجة الاثارة،التفريق الأيوني النشيط لشوارد الصوديوم

و البوتاسيوم، ومفعول بعض النواقل العصبية.

ففي حالة راحة الخلية، أي عدم وجود إثارة، لا يسمح عشاؤها بمرور شوارد الصوديوم من

الخارج إلى الداخل، لكنه يسمح لشوارد البوتاسيوم بالعبور من الداخل إلى الخارج . و تكون

النتيجة أنه، باستمرار تسرب البوتاسيوم نحو الخارج و استقرار الصوديوم خارج الخلية، تصبح معظم الشحنات الموجبة متراكمة بالخارج. وهنا يتولد جهد كهربائي بين خارج الغشاء

( و العصبية بالخلية المستقطبة، أي أنها ذات قطبين يختلفان في الشحنة الكهربائية، قطب

داخلي سالب و قطب خارجي موجب، حيث يقدر مستوى هذا الاستقطاب ما بين70- م.ف

إلى 80- م.ف(ملليفوط) ( شاهد الشكل رقم 2.أ) .

عندما يثار غشاء الخلية يصبح فجأة قابلا لدخول شوارد الصوديوم و لا يتغير كثيرا موقف

هذا الغشاء من شوارد البوتاسيوم التي تبقى تتسرب ببطء كما في حالة الاستقطاب. و تكون

النتيجة أنه بمجرد الإثارة ينتشر الصوديوم بالداخل بغزارة(50 مرة ضعف انتشاره قبل الإثارة)

بينما يمر البوتاسيوم بنفس النسبة الأولى تقريبا؛ و هنا ينعكس فرق الجهد الكهربائي، فتصبح

معظم الشوارد موجبة بالداخل بينما تقل جدا بالخارج. ولهذا يصبح الوجه الداخلي لجزء قصير

من غشاء محور الخلية ( و هو الجزء المثار) يحمل الشحن الموجبة و الوجه الخارجي لهذا

الجزء يحمل الشحن السالبة. و بذلك ينعكس الاستقطاب، على مستوى الجزء المثار، متسببا في توليد نشاط أيوني نا غالبية أيوناته موجبة) و بين داخله ( وغالبية أيوناته سالبة). وفي هذه الحالة تسمى الخلية تج عن تغيير الأقطاب و عن وجود جهد كهربائي[ بين خارج الغشاء

( و غالبية أيوناته الآن سالبة) وبين داخله ( و غالبية أيوناته الآن موجبة) من جهة، وبين

الجزء المثار و الجزء الغير مثار من جهة أخرى ]. و يتخذ هذا النشاط الأيوني شكل البطرية

بحيث يتسبب في خلق مجال مغنطيسي يصبح هو المنشط للإرسال العصبي . و يتسبب المجال

المغنطيسي بدوره في إزالة استقطاب جزء محدد قصير من محور الخلية، و يكون هذا الجزء

هو المثار بدوره، مما يسهل التوصيل العصبي من جزء إلى جزء أخر من المحور دون الحاجة

الى اثارة ثانية ( شاهد شكل رقم 2.ب ).

ب. النواقل العصبية :

3.دراسة تشريحية و فيزيولوجية عامة لأقسام و مكونات الجهاز العصبي المركزي :

1.3. الجهاز العصبي المركزي :

يقع الجهاز العصبي المركزي حسب التقسيم و التوزيع المكانيين داخل الجمجمة و العمود الفقري. فهو مركزي أولا لأنه يتوسط جسم الانسان و ثانيا لأن كل الأجزاء العصبية الأخرى تتصل به في النهاية. و يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ ( أو المخ ) و النخاع الشوكي. فالجمجمة و العمود الفقري يحميان الجهاز العصبي المركزي من الآثار الضارة الناتجة عن العوامل المناخية المختلفة و بعض الحوادث و الصدمات الخارجية. أما النيوروجليا (nevroglia) أو الخلايا الدبقية و السائل المخي الشوكي (CSL) فيحميان الجهاز العصبي المركزي من تفكك و انحلال مسالكه ، و يغذيانه بمختلف الأنسجة العصبية اللاحمة و الأحماض الآمينية اللازمة. و تغلف المخ و النخاع الشوكي ثلاثة أغشية تسمى السحايا.

1.1.3. أقسام الجهاز العصبي المركزي :

يمكن تقسيم الجهاز الغصبي المركزي الى الأجزاء أو المراكز الأساسية التالية : الدماغ (أو المخ ) مكون من مقدم الدماغ و الدماغ الثنائي ، جذع الدماغ ، المخيخ ، و النخاع الشوكي .

1) الدماغ أو المخ (Brain):

أ.مقدم الدماغ (Proencephalon):

يعتبر مقدم الدماغ أكبر جزء بالجهاز العصبي المركزي ، و يتكون من نصفي كرة (أو بيضة) ينقسمان طوليا عن طريق شق يسمى الشق الطولي. و يقسم كل نصف كروي الى قصوص دماغية (Lobes) تفصلها هي الأخرى شقوق. قمثلا الشق الذي يحمل اسم شق رولاندو (Rolando sulcus) يفصل بين الفص الأمامي أو الجبهي (Frontal Lobe) و الفص الجداري (Parietal Lobe)

أما الشق الذي يحمل اسم شق سيلفيوس (أو شق سيلفيان)(Sylvian sulcus) فهو يفصل بين الفص السفلي المسمى بالفص الصدغي (Temporal Lobe) و كل من الفص الجبهي و الفص الجداري. و يفصل بين الفص القفوي (Occipital Lobe) الفص الجداري عن طريق الفص المسمى بالفص الجداري- الفقوي ( شاهد الشكل رقم 03 ) . وعلى جانبي شق رولاندو

تلفيفين هامين : الأول هو تلفيف أمامي أو جبهي يدعى التلفيف الجبهي الصاعد وهو الذي يحتوي على خلايا عصبية مصدرة للاستجابات الحركية اﻹرادية و الثاني هوتلفيف خلفي يدعى التلفيف الجداري الصاعد وهوالذي يحتوي على خلايا عصبية حسية مستقبلة لمختلف الاحساسات الجلدية و الاحساس الذاتي أي الاحساسات الحسجسمية الأولية .

ب.الدماغ الثنائي أو الدماغ البيني (Diencephalon) :

يتكون الدماغ الثنائي من جزأين هما : المهاد (أو الثلاموس) و المهاد التحتي (أو الهيبوثلاموس) .

يقوم المهاد بتجميع الرسائل الحسية من النوع الواحد، سواء وردت من منطقة واحدة (مثلا منطقة شبكية العين أو منطقة اللسان) أو من مناطق مختلفة (مثلا المناطق الجلدية المختلفة) من كل مراكز الاحساس باستثناء مركز الشم ثم يوصلها موحدة الى المنطقة المطابقة لها بالقشرة الدماغية . كما يحتوي المهاد على بعض فروع الجهاز المنشط الشبكي ، و هو بذلك جزء من الجهاز المسئول عن الدمج الحسي-الحركي و عن تنظيم الاستجابات الجسمية الشعورية و مستويات اليقظة و الانتباه و تنظيم العلاقة بين السهر و النوم ، و عموما عن النشاط اﻹرادي اليومي للكائن الحي.

أما المهاد التحتي فموقعه في الجزء الأسفل من الدماغ الثنائي و له وظائف متعدد. فهو الجزء المسير و المراقب و المنظم للجهاز العصبي المستقل ، و بذلك فهو الضامن للتوازنات الكيميائية و الهرمونية للجسم و الاتزان الداخلي عموما.

فهو مثلا يتحكم في دراجة حرارة الجسم لأنه ينظمها لتبقى ثابتة في حدود °37.5 مأوية تحت كل الظروف ، زيادة على أنه يتحكم أيضا في كمية الغذاء الذي يتناوله الكائن الحي و كمية توازن المياه و المعادن ، و كل هذا من خلال اتصاله المباشر بالغدة النخامية.

2) جذع الدماغ (Brainstem):

يطلق على جذع الدماغ ﺇسم "عنق الدماغ" أيضا ، و هو جزء ذو أهمية بالغة في التوصيل بين الدماغ و النخاع الشوكي ؛ كما يحتوي جذع الدماغ على مراكز عصبية جد حيوية تتمثل في نوى اﻹثنى عشر زوجا من الأعصاب المخية و أيضا نوى انطلاق أجهزة التعديل العصبي الأربعة الرئيسية و تكوين مسئول عن تنظيم دورة النوم و السهر و عمليات اليقظة و الانتباه يدعى التكوين الشبكي.

و ينقسم جذع الدماغ تشريحيا ﺇلى ثلاثة أجزاء : النخاع المستطيل ، القنطرة و الدماغ الأوسط ( شاهد الشكل )

1-النخاع المستطيل (Medulla Oblongata):

يسمى النخاع المستطيل ايضا بالبصلة السيسائية و هو يتكون من نسيج يتميز ﺒﺇختلاط المادتين الرمادية و البيضاء بعد أن كانتا منفصلتين على مستوى النخاع الشوكي و قبل انفصلهما من جديد على مستوى الدماغ . و يحتوي النخاع المستطيل على ألياف و مراكز عصبية جد حيوية و هي : الأعصاب المتصلة بالقلب و الرئتين و مراكز التحكم في الأوعية الدموية و مراكز القي و العطس و الكحة و البلع .

زيادة على كل هذا ﻔﺈن أي اصابة بالنخاع المستطيل تشكل خطرا كبيرا على الكائن الحي ، بحيث أي ﺇصابة تمس بمؤخر الرقبة ( مثل حوادث ، ضربات أو مرض فيروسي كشلل الأطفال) تؤدي ﺇلى شلل الجهاز التنفسي و فقدان الحس.

2- القنطرة ( أو جسر فارول )(Pons):

يتكون نسيج القنطرة من مجاري عصبية توصل الاشارات الواردة و الصادرة من و ﺇلى المناطق الحسية المختلفة . و لأن معظم نسيج القنطرة مكون من ألياف عصبية منخعة ( أي مكون من المادة البيضاء فقط ) ﻔﺇصابة هذه المنطقة يتسبب حسب منطقة الأذى في فقدان التوازن ، تعثر الحركات اﻹرادية أو ارتباك التنفس.

3- الدماغ الأوسط او المتوسط (Midbrain):

تحتوي هذه المنطقة على أليف و حزم عصبية مسئولة عن الاتصال بين المراكز العليا للدماغ ( خاصة نصفيه الأيمن و الأيسر) و بين حركة العين و الرقبة . ولذلك يعتبر الدماغ الأوسط الموصل الرئيسي للخلايا الحركية بالجهاز العصبي، بين ادماغ و جذعه من جهة وبين هذا الأخير و النخاع الشوكي من جهة أخرى.

3) المخيخ (Cerebellum) :

يقع المخيخ في مؤخر الدماغ مباشرة فوق القنطرة و النخاع المستطيل و يفصله عن هذين التكوينين ﺇلا فسحة البطين الرابع. و المخيخ هو ثاني تكوين من حيث الحجم و هو من أهم المراكز بالنسبة لحركات الجسم و خاصة الحركات المنسقة المسئولة عن التوازن و التآزر الحركيين. كما يعتبر المخيخ من المراكز العصبية الأساسية المشكلة للذاكرة طويلة المدى .

1-البنية التشريحية للمخيخ :

يتكون المخيخ من لحاء خارجي ( أي قشرة مخيخية ) مادته رمادية و نخاع داخلي مادته بيضاء تتفرع خلاياها وأنسجتها على شكل الشجرة تدعى "شجرة الحياة" . ومعظم خلايا النخاع الداخلي هي من نوع خلايا بوركينجي (Purkinje cells) التي لها الياف بيضاء تشكل المسلك المرسل ( المصدر ) الوحيد . بينما تتكون القشرة الخارجية من الشجيرات المسطحة ذات الوضعية المستعرضة لأجسام خلايا بوركينجي و من خلايا أخرى مثل خلايا غولجي و خلايا ذات السلة و خلايا نجمية و خلايا حبيبية . و لأن خلايا بوركينجي تحتوي على نسبة عالية من الناقل العصبي الكابح "غابا"(GABA) ﻔﺈنها تلعب دور العامل الكابح القوي و الرئيسي لنشاط الخلايا المجاورة الأخرى على مستوى طبقات القشرة المخيخية الثلاثة ( شاهد الشكل ). و تقسم القشرة المخيخية ﺇلى ثلاثة طبقات خلوية : أولا طبقة عميقة تتشكل من خلايا حبيبية حيث تنتهي على مستواها ألألياف الواردة (المستقبلة) للمخيخ ، ثانيا طبقة مركزية تحتوي على خلايا من نوع بوركينجي لها محاور تشكل المسلك المصدر (المرسل) الوحيد ، و ثالثا طبقة سطحية جزيئية تتكون من خلايا و ألياف ترابطية (شاهد الشكل رقم 10.ب) .

2-فيزيولوجيا المخيخ و التوازن الحركي : يعمل المخيخ دائما أو غالب الأحيان بالمستويين اللاشعوري و النصف ﺇرادي، فهو يضبط ألأنشطة العضلية حيث يتحكم في زمن ﺇيقاع انقباضها و استرخائها ، كما يراقب التوازن الحركي العام من خلال الموازنة بين مختلف الأفعال المنعكسة التي تحافظ على توازن الجسم و استقامة الشخص مثلا. و تنظم الحركات أﻹرادية أيضا من خلال اخضاعها ﺇلى رقابة أجهزة الحركات ألآلية و النصف ﺇرادية . ولهذا يشكل المخيخ مركز الدمج الأساسي لما يسمى بالجهاز الحركي خارج الهرمي (Extrapyramidal System) من جهة ، و الموصل المفضل للإحساس الذاتي ( ﺇحساس من المفاصل و ألأوتار و المغازل العصبية-العضلية) .

(شاهد الشكل قم 10.أ)

4) النخاع الشوكي (Spinal Cord) :

يشكل النخاع الشوكي الجزء السفلي من الجهاز العصبي المركزي و يعتبر المركز الأول و الأخير للتوصيل العصبي و نقل المعلومات الواردة و الصادرة . وعليه ﻔﺈن النخاع الشوكي اساسا طريق نقل معظم الاحساسات و الحركات، ولكنه يلعب دورا مهما في الوظيفة الانعكاسية البسيطة و المتطورة كذلك . و قوس الانعكاس هو واحد من أبسط الأنشطة المعروفة عن النخاع الشوكي القطعي، بينما الأفعال المنعكسة المتطورة فهي تتم على مستوى عدة قطع أفوقية من النخاع الشوكي متصلة بعضها ببعض و متصلة بمراكز عصبية بالدماغ و جذع الدماغ .

1-البنية التشريحية للنخاع الشوكي : تتواجد المادة الرمادية للنخاع الشوكي بالداخل حيث تشكل المراكز النخاعية، بينما تتواجد المادة البيضاء بالمحيط ( و هو الوضع المعاكس لوضع المادتين الرمادية و البيضاء على مستوى الدماغ ) ( شاهد الشكل ). و تنقسم المادة الرمادية للنخاع الشوكي الى : مراكز نخاعية حسية خارجية و حسية ذاتية على مستوى القرن الخلفي ، و مراكز نخاعية حسية حشوية على مستوى القرن الجانبي الخلفي ،و مراكز نخاعية حركية حشوية على مستوى القرن الجانبي الأمامي ، و أخيرا مراكز نخاعية حركية جسمية على مستوى القرن الأمامي ( شاهد الشكل ) .

2-فيزيولوجيا النخاع الشوكي و الفعل المنعكس :

ألأليف الحسية توصل اﻹثارة الحسية من العضو الحسي ﺇلى القرن الخلفي للمادة الرمادية من النخاع الشوكي ، و ألألياف الحركية ترسل ألأمر بالاستجابة الحركية من القرن ألأمامي للمادة الرمادية من النخاع الشوكي مشكلة بذلك حلقة الفعل المنعكس أو قوس الانعكاس .

2.3.1. ألأجزاء المغلفة و المغذية للجهاز العصبي المركزي :

1) السحايا : يتغلف الدماغ و النخاع الشوكي بأنسجة من أصل ميزودرمي (mesodermic) تسمى السحايا. و تتكون السحايا من ثلاثة أغشية ملتحمة : ألأم الجافية أو ألأم القاسية (Dura Mater) ، ألأم العنكبوتية أو العنكبوتية (Arachnoïd) و ألأم الحنون (Pia Mater) (شاهد الشكل رقم 07.أ ) .

أ. ألأم الجافية : ألأم الجافية تغطي الواجهة الداخلية للجمجمة و القناة الشوكية . و على مستوى الجمجمة تحتوي ألأم الجافية على الجيوب الوريدية الكبرى للدماغ .

ب. العنكبوتية : تقع العنكبوتية تحت الواجهة الداخلية للأم الجافية و تفصلها عن هذه الأخيرة ﺇلا الفسحة التحت جافية، و نطوق العنكبوتية الفسحة التحت عنكبوتية التي تحتوي على السائل المخي الشوكي و التي لها شبكات أنبوبة ضيقة تسهل الاتصال بين العنكبوتية و ألأم الحنون. من جهة أخرى للعنكبوتية توسعات ذات الشكل الفطري متجهة نحو الجيوب الوريدية للأم الجافية تسمى بالشعيرات العنكبوتية (و التي يتم على مستواها الاتصال بين السائل المخي الشوكي و الدورة الوريدية ) .

ج. ألأم الحنون : ألأم الحنون هي الغشاء الحامل للأوعية الدموية و الذي يغذي مباشرة المادة المخية .

2) البطينات :

توجد بالدماغ فسح ( أو فتحات داخلية) مملوءة بالسائل المخي الشوكي تدعى البطينات . و هذه البطينات أربعة : البطينين الجانبيين ألأول و الثاني (I و II) الذين يقعان على جانبي الشق الطولي الذي بقسم المخ ﺇلى فصين و يتصلان بالبطين الثالث بواسطة ثقب منرو (Monro) الواقع أمام المهاد . أما البطين الثالث الواقع خلف المهاد فيتصل بدوره بالبطين الرابع بواسطة جسر الدماغ الأوسط المسمى بجسر سيلفيوس . و في الأخير البطين الرابع يضيق و يمتد شأنه شأن القناة المركزية للنخاع الشوكي، و يتصل كذلك بالفسح العنكبوتية و بالجيوب الوريدي .

3) السائل المخي الشوكي :

يفرز السائل المخي الشوكي من الضفائر المشيمية (choroïd plexus) التي لها بروزات عنقودية في البطينات الأربعة . و انطلاقا من البطينين الجانبيين يصل السلائل المخي اشوكي ﺇلى البطين الثاث من خلال ثقب منرو، ثم ﺇلى البطين الرابع بواسطة قناة سيلفيوس ، و انطلاقا من البطين الرابع يصل ﺇلى الفسح الخارجية و ﺇلى الخزانات التحت عنكبوتية ليحيط فيما بعد بكل أجزاء الجهاز العصبي المركزي ( شاهد الشكل رقم 07.ب)

4. دراسة تشريجية و فيزيولوجية للجهاز العصبي المحيطي :

يقع الجهاز العصبي المحيطي خارج الجمجمة و العمود الفقري و يتكون من جميع الأعصاب الموردة و المصدرة من جذع الدماغ و النخاع الشوكي ، و التي تنتهي عند المستقبلات الحسية ( الأعصاب الموردة ) أو العضلات و الغدد ( الأعصاب المصدرة ) ، و هي أعصاب مخية ( حسية و حركية و مختلطة ) و أعصاب شوكية ( مختلطة ). و يقسم الجهاز العصبي المحيطي ﺇلى جزأين : جهاز عصبي محيطي جسمي ( أوبدني ) و حهاز عصبي محيطي ذاتي ( أو مستقل ) .

1.4. الجهاز العصبي المحيطي الجسمي ( أو البدني ): يسيطر الجهاز العصبي المحيطي الجسمي على السلوك اﻹرادي وعلى نشاط كل العضلات الهيكلية ( أي العضلات المخططة اﻹرادية ) حيث يعمل هذا الجهاز عندما تتقلص عضلاتنا أو ترتخي ﺇراديا ( أي عند الاستجابات الحركية اﻹرادية ) و كذلك عندما يكون هناك تنظيم أو تعديل آلي نصف ﺇرادي خلال المشي مثلا و الأفعال المنعكسة المعقدة. فالمعلومات الحسية الواردة ﺇلى الجهاز العصبي المحيطي الجسمي فهي أساسا من الجلد و المفاصل و ألأوتار و المغازل العصبية العضلية ( و التي تشمل اللمس و الضغط و ألألم و الحرارة و البرودة و الاحساس بالحركة ...الخ )

2.4. الجهاز العصبي المحيطي الذاتي : يسيطر الجهاز العصبي المحيطي الذاتي على عمل الأعضاء الحشوية كالقلب و ألأوعية الدموية وأعضاء الهضم و اعضاء التناسل و أعضاء الجهازين التنفسي و البولي ...الخ ، و على الغدد . فالمعلومات الحسية الواردة ﺇلى الجهاز العصبي المحيطي الذاتي فهي أساسا من العضلات الملساء للأعضاء الحشوية و من عضلة القلب ( لأن القلب عضلة مخططة تستثار حشويا بصفة استثنائية ) و أيضا من الغدد . أما ردود الأفعال التي ينظمها هذا الجهاز فهي لاﺇرادية .

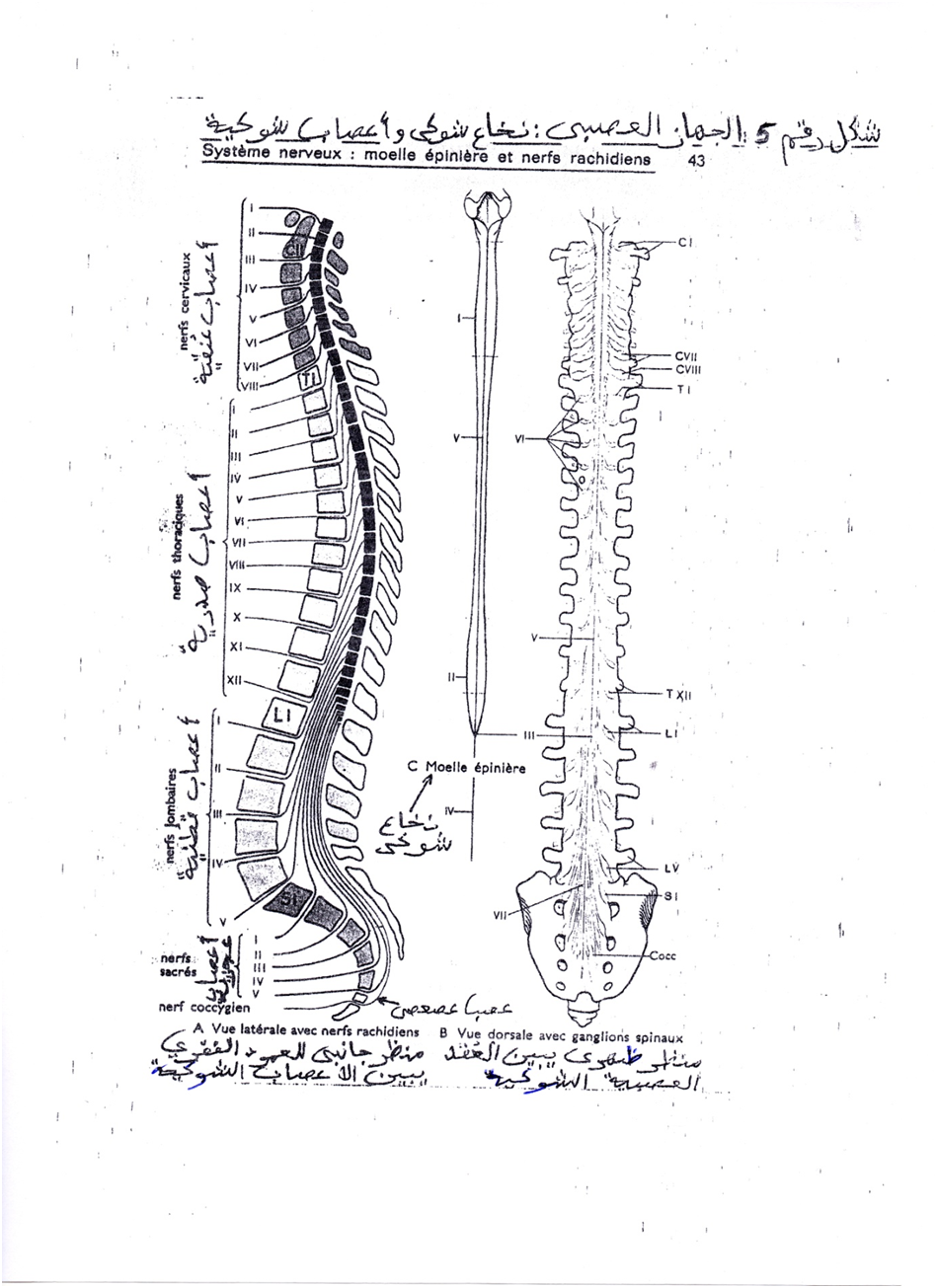

3.4. ألأعصاب الشوكية و ألأعصاب المخية : يتكون الجهاز العصبي المحيط من 31 زوج من ألأعصاب الشوكية و 12 زوج من ألأعصاب المخية ( أوالدماغية ) . 1.3.4. ألأعصاب الشوكية : تقسم عادة ال31 زوج من ألأعصاب الشوكية، وهي كلها أعصاب مختلطة (أي حسية و حركية) ﺇلى : 8 زوج من ألأعصاب العنقية ، 12 زوج من ألأعصاب الصدرية ، 5 زوج من ألأعصاب القطنية ، 5 زوج من ألأعصاب العجزية ، و زوج واحد من العصب العصعصي . و ألأسماء و  ألأرقام الترتيبية لكل المناطق من الجسم التي تعصبها (أي تغذيها عصبيا ) هذه المجموعات من ألأعصاب الشوكية تتوافق مع الترتيب للفقرات المكونة للعمود الفقري ( شاهد الشكل رقم 05 ) .

ألأرقام الترتيبية لكل المناطق من الجسم التي تعصبها (أي تغذيها عصبيا ) هذه المجموعات من ألأعصاب الشوكية تتوافق مع الترتيب للفقرات المكونة للعمود الفقري ( شاهد الشكل رقم 05 ) .

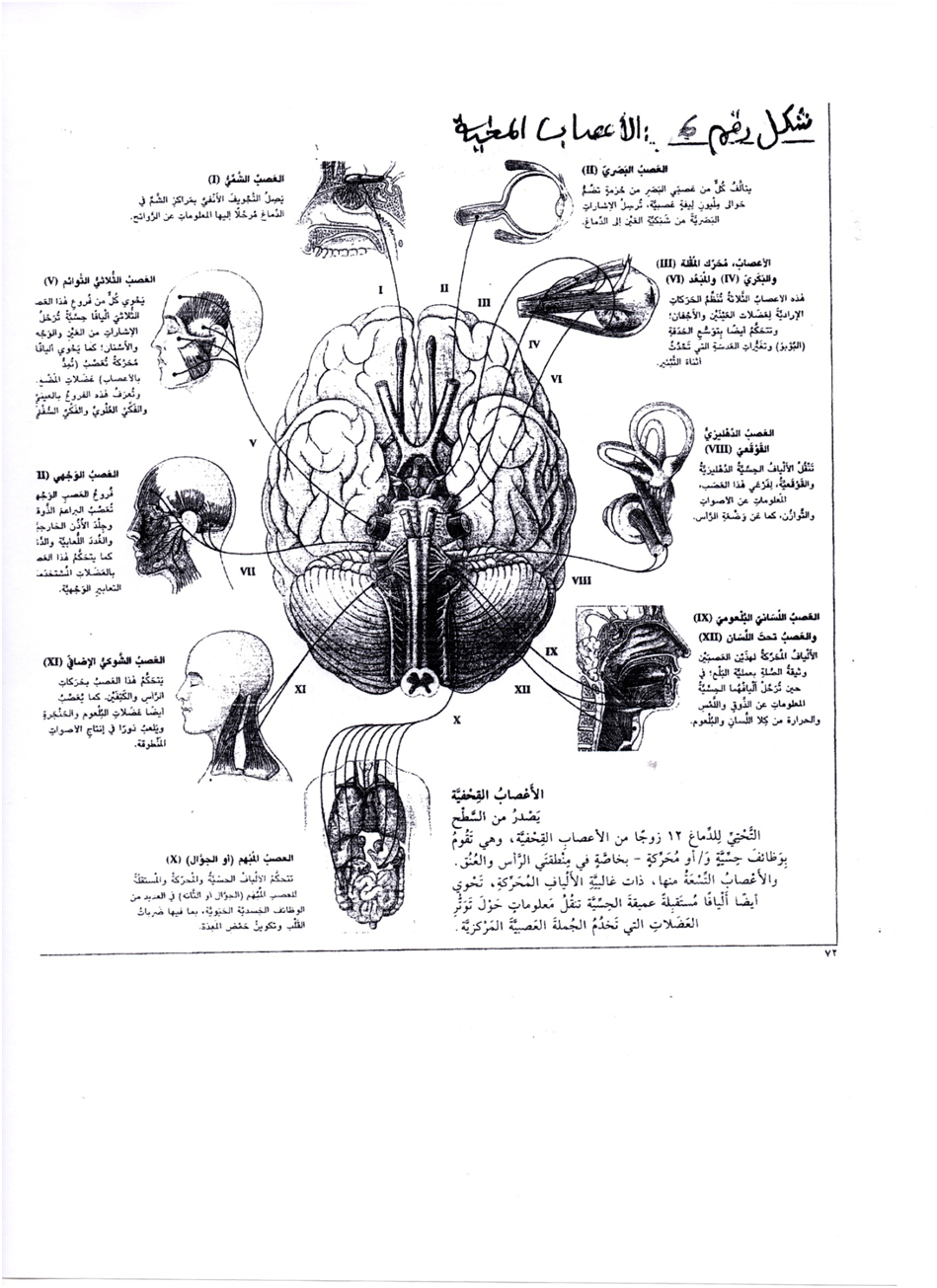

2.3.4. ألأعصاب المخية : تقسم ألأعصاب المخية ال12 ﺇلى ثلاثة أنواعا : حسية و حركية و مختلطة . فالأعصاب رقم I و II و VIII هي أعصاب حسية ، و ألأعصاب رقم III و IV و VI و XI و XII هي أعصاب حركية ، وألأعصاب رقم V و VII و IX و X هي أعصاب مختلطة . و ترتب ألأعاب المخية على النحو التالي (شاهد الشكل رقم 06):

I : العصب الشمي : عصب حسي ، وظيفته الشم ، يتصل بالغشاء المخاطي المبطن لتجويف الأنف و ينشأ في البصلة السيسائية . II : العصب البصري : عصب حسي ، وظيفته الابصار ، يتصل بشبكية العين و ينشأ في الدماغ المتوسط . III : العصب المحرك للعين ( أو المشترك المحرك للعين ) : عصب حركي ، وظيفته تحريك مقلة العين و عدستها ، يحرك العين بواسطة عضلتين ، ينشأ في الدماغ المتوسط . IV : العصب البكري : عصب حركي ، وظيفته تحريك العين بطريقة دائرية (بواسطة عضلتين) ، ينشأ في الدماغ المتوسط . V : العصب الثلاثي التوأمي : عصب مختلط ، وظيفته تحريك عضلات الوجه و المضغ ، ينشأ في النخاع المستطيل و القنطرة . VI : العصب المبعد للعين ( أو المحرك الحارجي للعين ) : عصب حركي ، وظيفته تحريك مقلة العين أفقيا ( بواسطة عضلتين ) ، ينشأ في النخاع المستطيل و القنطرة . VII : العصب الوجهي : عصب مختلط ، وظيفته تحريك عضلات الوجه عند التعبير و تحريك عضلات الرقبة و عضلات المضغ ، كما يتصل ببراعم الذوق في الجزء الأمامي للسان ، ينشأ في النخاع المستطيل و القنطرة . VIII : العصب الدهليزي – القوقعي : عصب حسي ، وظيفته التوازن و السمع ، يتصل بالقنوات شبه الهلالية و الدهليز (حاسة التوازن) و يتصل بالقوقعة في ألأذن الداخلية ( حاسة السمع ) ، ينشأ في البصلة السيسائية ( النخاع المستطيل ). IX : العصب اللساني البلعومي : عصب مختلط ، و ظيفته الذوق و البلع ، يتصل ببراعم الذوق في الجزء الخلفي للسان و عضلات البلع في البلعوم ، ينشأ في النخاع المستطيل . X : العصب التائه أو المبهم : عصب مختلط ، وظيفته تنشيط معظم الأعضاء الحشوية ( قلب، رئة و قصبة هوائية، معدة و أمعاء، كبد، بنكرياس، ...الخ ) كما يتصل بالبلعوم و الأحبال الصوتية ، ويشكل أقوى فرع عنقي للجهاز العصبي الباراسمبثاوي ، ينشأ في النخاع المستطيل . XI : العصب الشوكي الاضافي ( أو التابع ): عصب حركي ، وظيفته التكم في حركات الرقبة الدائرية الرأسية و عضلات الكتف ، ينشأ في النخاع المستطيل . XII : العصب تحت اللسان : عصب حركي ، وظيفته تحريك عضلات اللسان و الحنجرة عند المضغ و البلع و الكلام ، ينشأ في النخاع المستطيل .

5. دراسة تشريحية وفيزيولوجية للجهاز العصبي المستقل :

يتكون الجهاز العصبي المستقل ( أو الذاتي ) من جزء مركزي يشمل المهاد التحتي و نوى بعض الأعصاب المخية على مستوى جذع الدماغ و مراكز عصبية نخاعية على مستوى القرن الجانبي للنخاع الشوكي ، و جزء محيطي يشمل ألياف عصبية من أعصاب مخية و عجزية من جهة و ألياف عصبية من أعصاب صدرية و قطنية و سلسلة عقدية سمبثاوية جانبية من جهة أخرى . أما من الناحية الوظيفية (الفيزيولوجية) فالجهاز العصبي المستقل يعمل على مستوى الانعكاس و هو مختص بالوظائف اللاﺇرادية كحركة العضلات الملساء و عضلات القلب ، و الدورة الدموية و حركات التنفس و ﺇفراز الغدد و عمليات الهضم و عمل الجهاز البولي التناسلي ...الخ . و لأنه يعمل على المستوى الانعكاسي اللاﺇرادي تتم وظائفه بمجرد اﻹثارة . فدوره الرئيسي هو ﺇبقاء الوسط الداخلي للجسم ثابتا من حيث دراجة الحرارة المركزية ، نسبة الجلوكوز في الدم ، نسبة الماء و المعادن في الجسم ، مستوى ضغط الدم ...الخ . و ينقسم الجهاز العصبي المستقل ﺇلى قسمين يختلفان و يتعارضان من حيث الوظائف لكن ينسقان عملهما من أجل الحفاظ على الاتزان الداخلي للكائن الحي . القسم الأول يسمى الجهاز العصبي السمبثاوي ( أو الودي ) و القسم الثاني يسمى الجهاز العصبي الباراسمبثاوي ( أو نظير الودي ) .

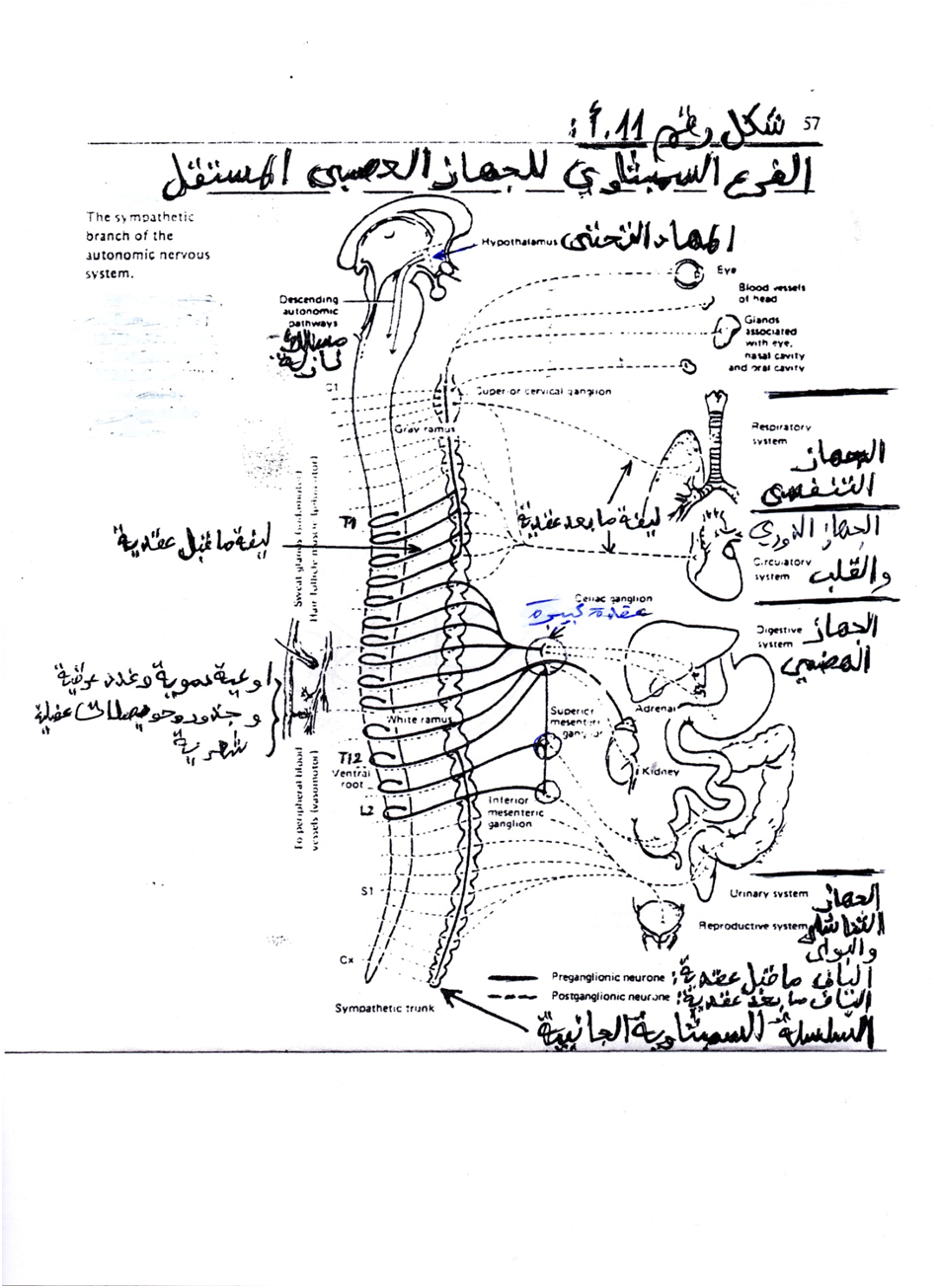

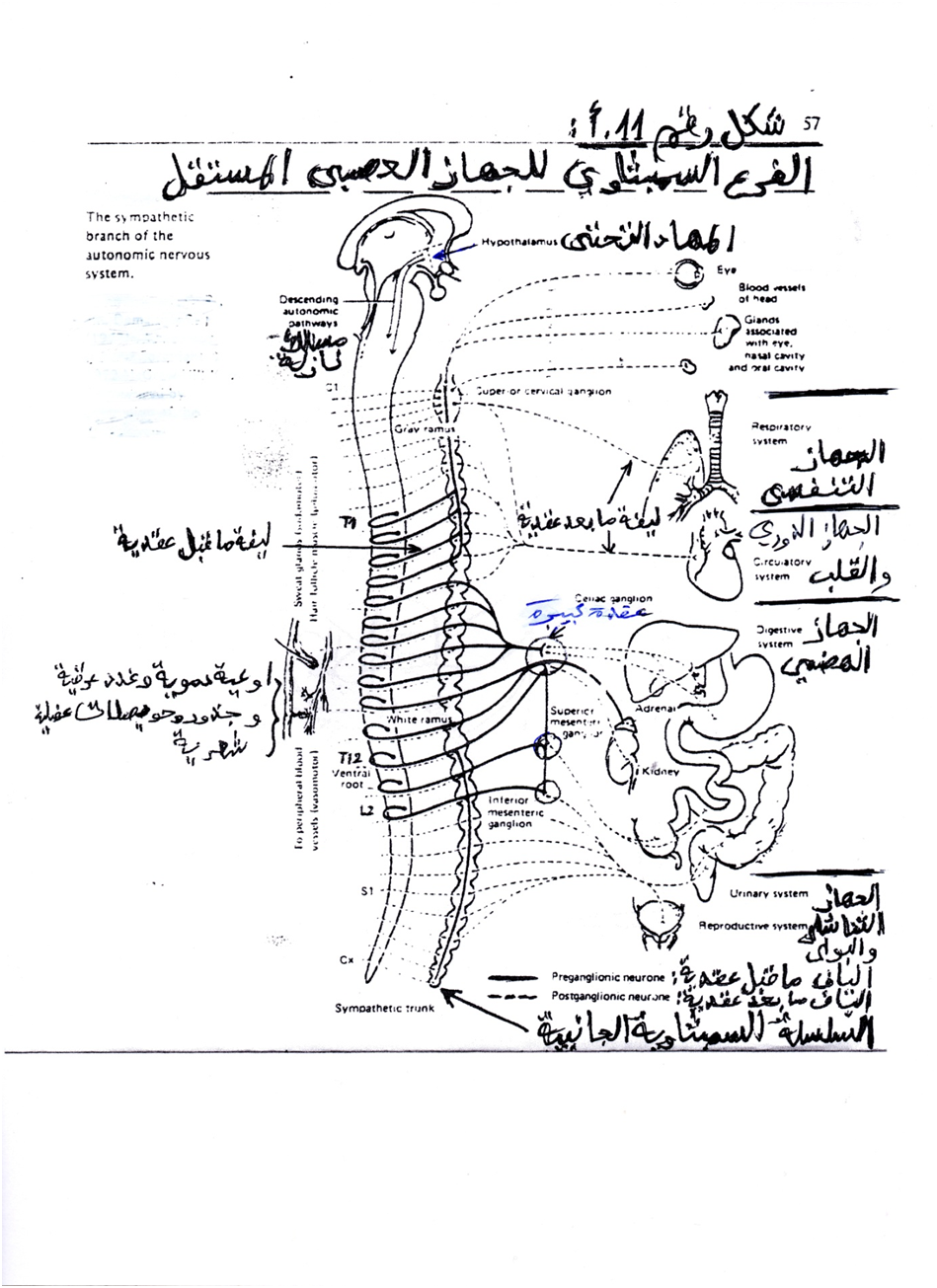

1.5. الجهاز العصبي السمبثاوي (Sympathetic NS): 1.1.5. البنية التشريحية للجهاز العصبي السمبثاوي : تخرج ألألياف العصبية المكونة للجهاز العصبي السمبثاوي من بين كل الفقرات الصدرية ال12 و القطنيتين ال1 و ال2 انطلاقا من مراكزها العصبية داخل القرن الجانبي للمادة الرمادية من النخاع الشوكي ، ثم تتجه هذه الألياف السمبثاوية نحو السلسلة السمبثاوية العقدية الجانبية سواء لتشتبك مع العقد السمبثاوية داخل السلسلة العقدية أو لتعبر هذه السلسلة العقدية دون اشتباك معها لتشتبك خارجها مع العقد العصبية الكبرى المجاورة للأعضاء الحشوية . فالألياف السمبثاوية الخارجة من النخاع الشوكي و المتجهة نحوى السلسلة العقدية السمبثاوية الجانبية أو نحو العقد العصبية الكبرى المجاورة للأعضاء الحشوية تسمى بالألياف ما قبل العقدية و هي ألياف منخعة و لها محور قصير. أما الألياف السمبثاوية الخارجة من السلسلة العقدية السمبثاوية الجانبية ( أو الخارجة من العقد العصبية الكبرى المجاورة للأعضاء الحشوية ) و المتجهة نحو الأعضاء الحشوية تسمى بالألياف بعد العقدية و هي ألياف غير منخعة و لها محور طويل ( شاهد الشكل رقم 11.أ ) .

2.1.5. فيزيولوجيا الجهاز العصبي السمبثاوي : يتم التوصيل العصبي على مستوى الألياف السمبثوية القبل عقدية بواسطة الناقل العصبي الآستيلكولين ، أما على مستوى الألياف البعد عقدية فيتم التوصيل العصبي بواسطة الناقل العصبي الأدرينالين على وجه الخصوص ( و بنسبة كبيرة ~ 80% ) و بواسطة النورآدرينالين بنسبة قليلة (~ 20%). و يسمى الجهاز السمبثاوي بالجهاز الأدريناليني (أو "الأدرينارجي" أي الأدريناليني الفعل ). و هو جهاز مثير يتسبب في مضاعفات الجهود الحيوية حيث يضمن تحقيق الانجازات و تعبئة طاقات الجسم لتهيئته للمواجهة الناشطة أو التجنب الايجابي ("flight-fight") خلال الحالات الطارئة أو خلال حالات الضغط أو الاجهاد . و للجهاز العصبي السمبثاوي التأثيرات الفيزيولوجية التالية : 1. توسيع حدقة العين 2. زيادة سرعة نبضات القلب 3. انقباض عضلات الأوعية الدموية العميقة مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم 4. انقباض عضلات الأوعية الدموية السطحية مما يسبب شحوب الوجه عند الخوف 5. ﺇرخاء عضلات الشعب الهوائية بالرئتين مما يزيد من عمق التنفس 6. كف الغدد اللعابية عن الافراز مما يسبب جفاف الفم 7. ﺇرخاء عضلات الأمعاء و انقباض عضلات العاصرة مما يسبب تعطيل عملية الهضم 8. تثبيط عمل الحويصلة الصفراء و نتبيه الكبد على تحرير الجلوكوز 9. تنبيه الغدة فوق الكلوية (الغدة الكظرية) على افراز الأدرينالين 10. ﺇرخاء عضلات المثانة و انقباض عضلات العاصرة مما يسبب احتباس البول 11. انقباض عضلات الأوعية الدموية للأعضاء التناسلية مما يسهل عملية القذف عند الرجال و تضيق المهبل عند النساء .

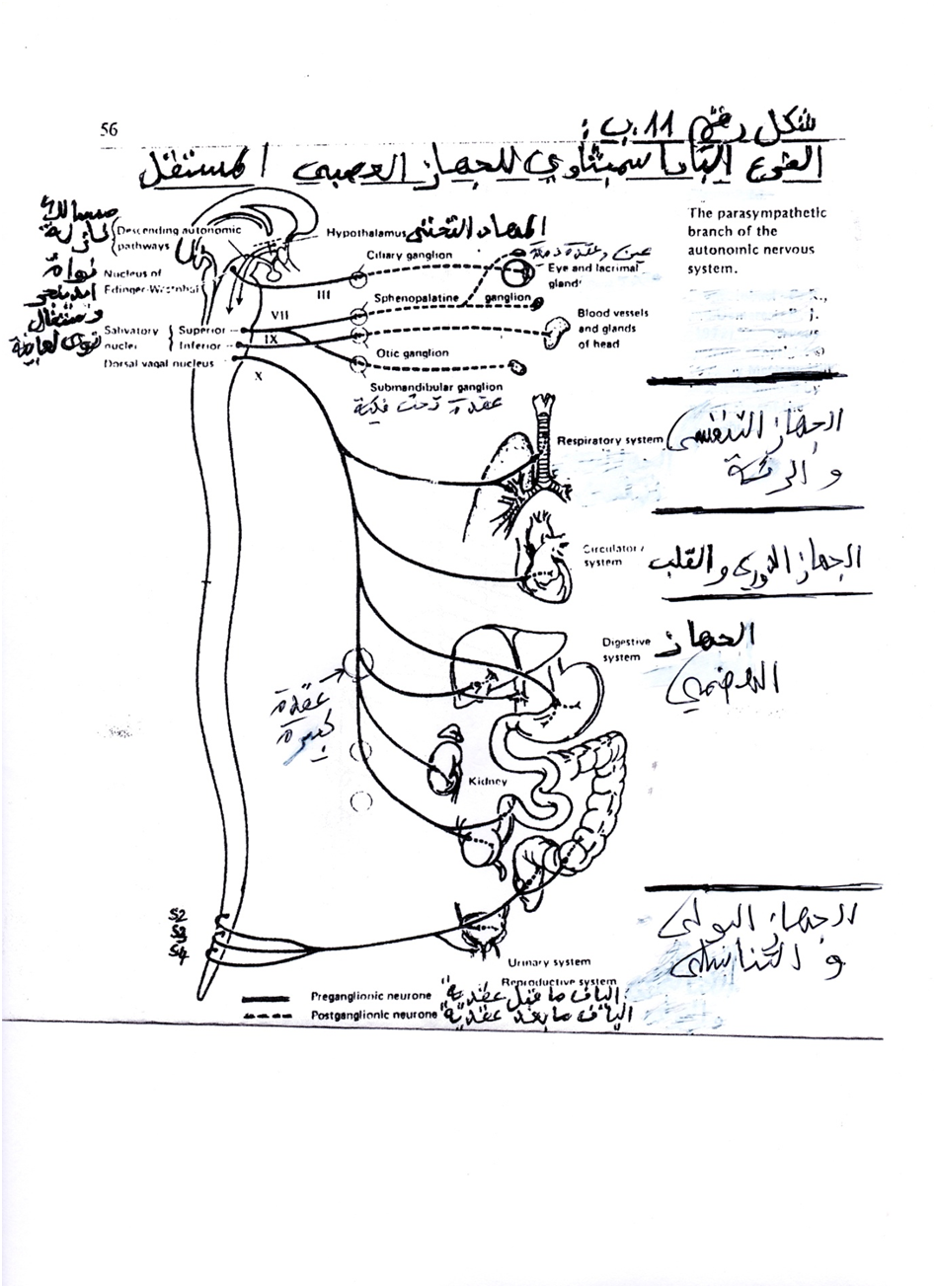

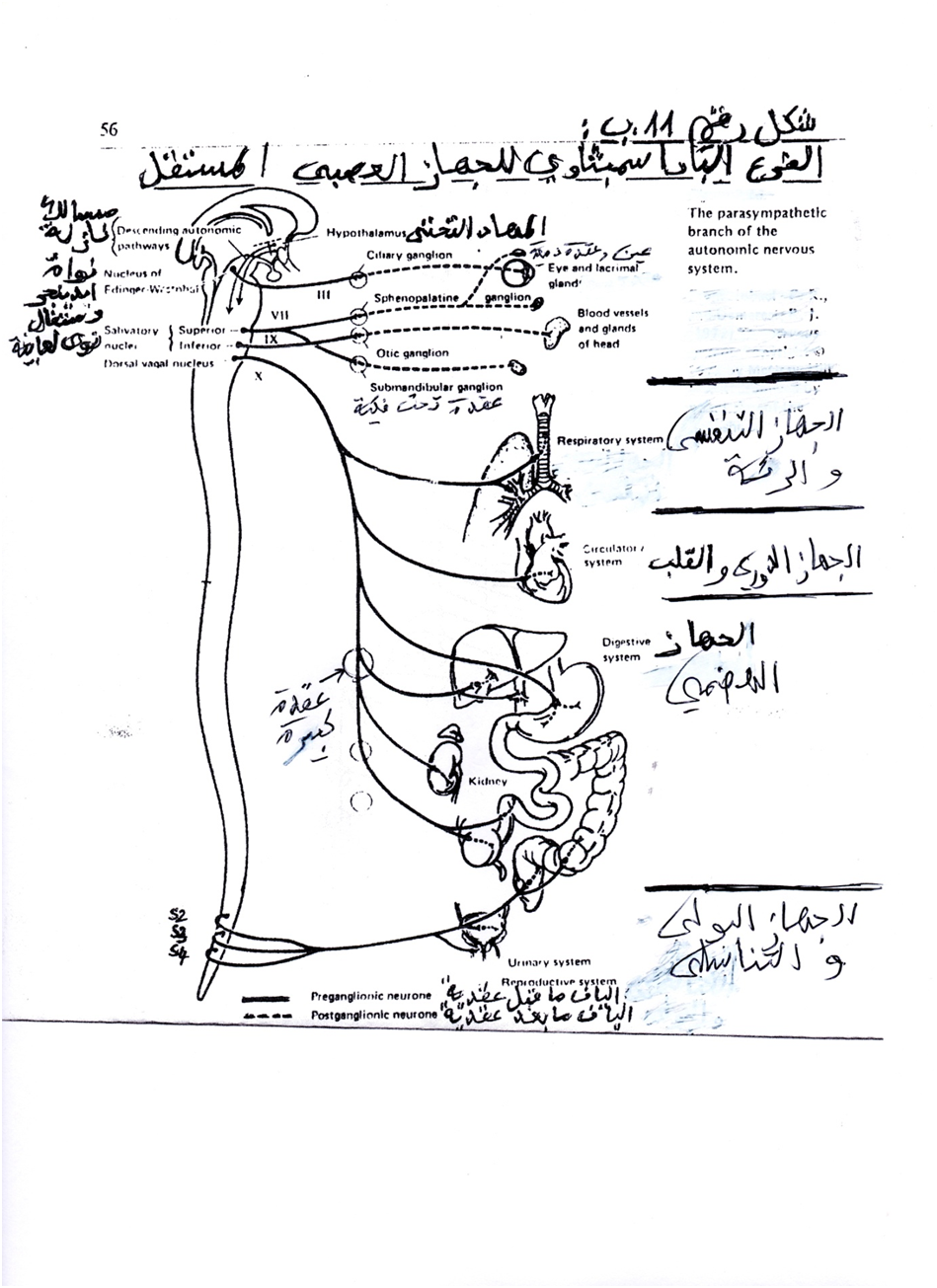

2.5. الجهاز العصبي الباراسمبثاوي ( NS Parasympathetic): 1.2.5. البنية التشريحية للجهاز العصبي الباراسمبثاوي : تخرج الألياف العصبية المكونة للجهاز العصبي الباراسمبثاوي من جذع الدماغ انطلاقا من مراكز الأعصاب المخية الIII و الVII و الIX و الX من جهة ، و من بين المنطقة العجزية للنخاع الشوكي انطلاقا من المراكز الأعصاب العجزية الثاني (2S) و الثالث (3S) و الرابع (4S) من جهة أخرى؛ ثم تتجه هذه الألياف الباراسمبثاوية نحو شبكات من العقد العصبية المجاورة للأعضاء الحشوية لتشتبك ، داخل هذه العقد ، مع ألياف بعد عقدية تتصل بدورها بالأعضاء الحشوية. فالألياف الخارجة من منطقتي جذع الدماغ و النخاع الشوكي العجزي، أي الألياف قبل العقدية، هي ألياف منخعة و لها محور طويل ؛ أما الألياف الخارجة من شبكات العقد العصبية المجاورة للأعضاء الحشوية، أي الألياف بعد العقدية، فهي ألياف غير منخعة و لها محور قصير ( شاهد الشكل رقم 11.ب ) .

2.2.5. فيزيولوجيا الجهاز العصبي الباراسمبثاوي : يتم التوصيل العصيي على مستوى الألياف العصبية الباراسمبثاوية القبل عقدية و كذلك الألياف العصبية الباراسمبثاوية البعد عقدية بواسطة نفس الناقل العصبي و هوالآستيلكولين؛ أي الآستيلكولين هو الناقل العصبي من البداية الى النهاية ، و لهذا يسمى الجهاز العصبي الباراسمبثاوي بالجهاز "الكولينرجي" أو الكوليني الفعل، و هو جهاز معاكس للتأثير الفيزيولوجي الأدريناليني الفعل أي معاكس و مثبط لعمل الجهاز العصبي السمبثاوي . و لهذا عمليات الجهاز العصبي الباراسمبثاوي تساعد تخفيف حدت التوتر الجسمي و النفسي و التصدي لحالات الارهاق و الاجهاد و استبدالها بحالات الراحة و الاسترخاء و الانبعاث ( "digest&rest") . و للجهاز العصبي الباراسمبثاوي التلأثيرات الفيزيولوجية التالية : 1. تضيق حدقة العين و خفض الجفن العلوي 2. انخفاض سرعة نبضات القلب 3. ﺇرخاء عضلات الأوعية الدموية العميقة مما يساعد على انخفاض ضغط الدم 4. انقباض عضلات الشعب الهوائية بالرئتين مما يسبب "ضيق التنفس" الصدري . 5. يغذي غشاء اللسان بألياف التذوق 6. يساعد الغدد اللعابية على افراز اللعاب 7. انقباض عضلات المعدة و الأمعاء الدقيقة مما يسهل عملية الهضم 8. يساعد الكبد و الحويصلة الصفراء على افراز المرارة الصفراء 9. حث غدة البنكرياس على ﺇفراز الأنسولين 10. انقباض عضلات المثانة و ﺇرخاء عضلات العاصرة مم يسهل عملية التبول 11. ﺇرخاء عضلات الأوعية الدموية للأعضاء التناسلية مما يسهل عملية الانتصاب عند الجنسين

6. الجهاز الغدي و الغدد الصماء : 1.6. الجهاز الغدي و التوازن الكيميائي-النفسي ( أو الهرموني النفسي ) : تمكن العلماء خلال النصف الثاني من ستينات القرن العشرين من اكتشاف وظائف جديدة لبعض الأعضاء الداخلية في الجسم لم تعرف من قبل ، حيث وجد أن لمستخلص (extract) هذه الأعضاء القدرة على احداث تأثيرات وظيفية عند حقنها في دم حيوانات أخرى نتيجة احتواء هذا المستخلص على ﺇفرازات كيميائية عضوية فعالة. و لقد سميت هذه الأعضاء بالغدد الصماء (Endocrine Glands) و سميت ﺇفرازاتها بالهرمونات (Hormones) و هي مواد كيميائية عضوية فعالة تفرزها الغدد الصماء لتنتقل في الأوعية الدموية من مصادر ﺇنتاجها ﺇلى ألأعضاء الأخرى لتؤثر في نشاط هذه الأخيرة. فالتأثيرات الفيزيولوجية في النشاط الحيويي للأنسجة و الأعضاء المختلفة كالنمو و تمايز الأنسجة (Tissue differenciation) و التكاثر و التوافق بين حالة الكائن الحي الداخلية و البيئة الخارجية . و كل هذا ما هو ﺇلا نتيجة تفاعلات كيميائية حيوية معقدة و متكاملة و منتظمة في الكائن الحي لاستمرار حياته . فهي بصفة عامة ﺇفرازات داخلية. و قد اطلق على العلم الذي يدرس وظائف هذه الغدد و ﺇفرازاتها علم الغدد الصماء (Endocrinology). و من هنا يعد الجهاز العصبي الذاتي و جهاز الغدد الصماء جهازين هامين في تنظيم البيئة الداخلية و احداث التوازن الكيميائي-النفسي (الهرموني-النفسي) من خلال تنسيق عملهم على المستوى النفسي العصبي الغددي (Psychoneuroendocrinological)

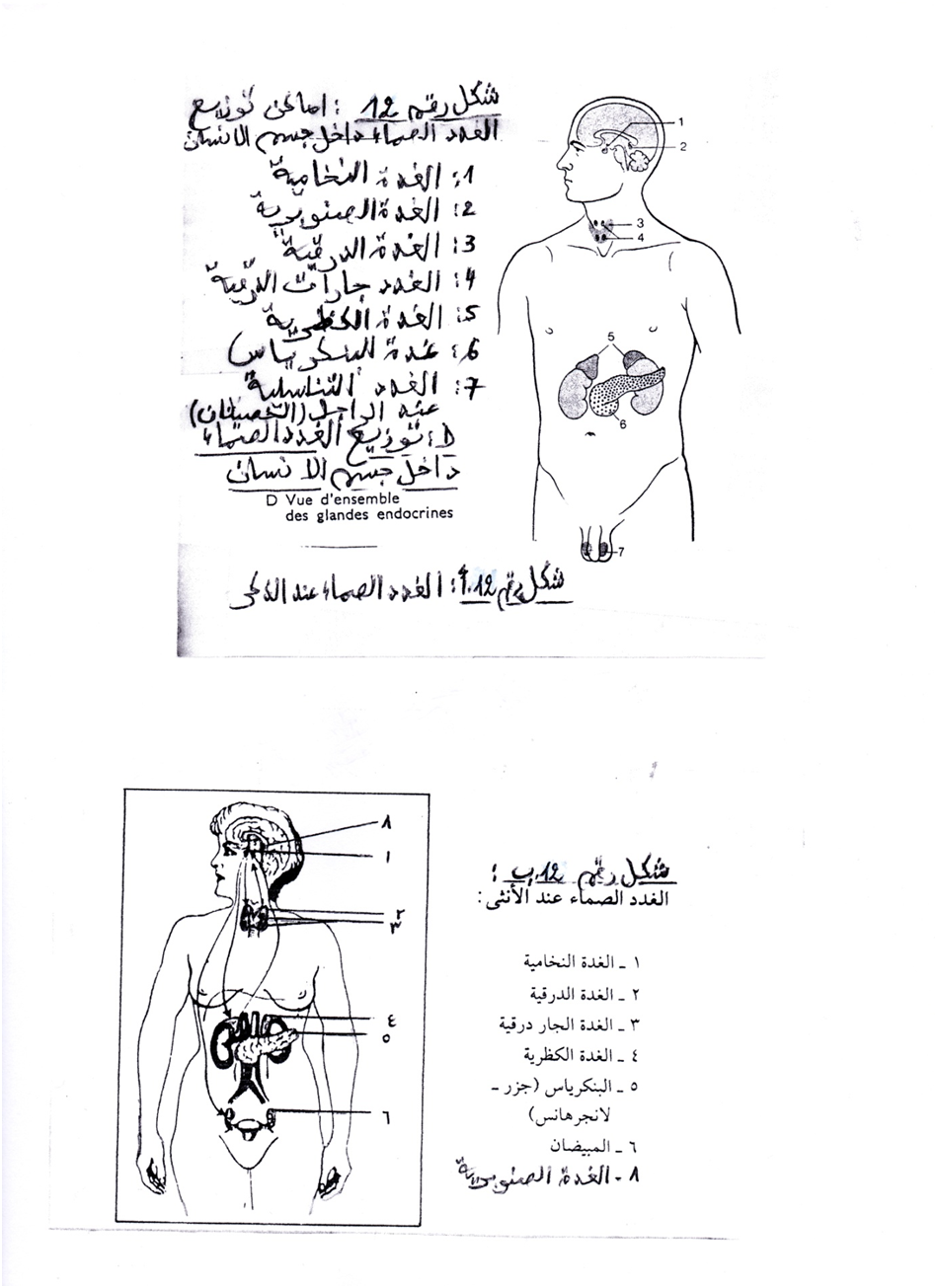

2.6. الغدد الصماء : تلعب الغدد الصماء دورا بارزا في حياة الانسان السلوكية و بالأخص على مستوى الدوافع و الانفعالات، كما أنها ذات تأثير مباشر في تشكيل مقاييس جسم الشخص (أو الكائن الحي) ونمطه البيولوجي. و لهذا يميل العلماء و الباحثون في علم النفس الفيزيولوجي ﺇلى اعتبارها بعض الأسس العضوية الهامة في فهم السلوك الحيواني عامة و البشري خاصة. و مجموعة الغدد الصماء تتوزع في الجسم على محور رأسي- بطني يبدأ بخط قاعدة الدماغ حيث الغدة النخامية في الأمام و الغدة الصنوبرية  في الخلف ، ثم الغدة الدرقية و جاراتها الغدد جارات الدرقية على مستوى القصبة الهوائية ، ثم الغدتين الكظريتين البنكرياس في الوسط ، وأخيرا الغدد التناسلية في أسفل البطن ( شاهد الشكل رقم 12).

في الخلف ، ثم الغدة الدرقية و جاراتها الغدد جارات الدرقية على مستوى القصبة الهوائية ، ثم الغدتين الكظريتين البنكرياس في الوسط ، وأخيرا الغدد التناسلية في أسفل البطن ( شاهد الشكل رقم 12).

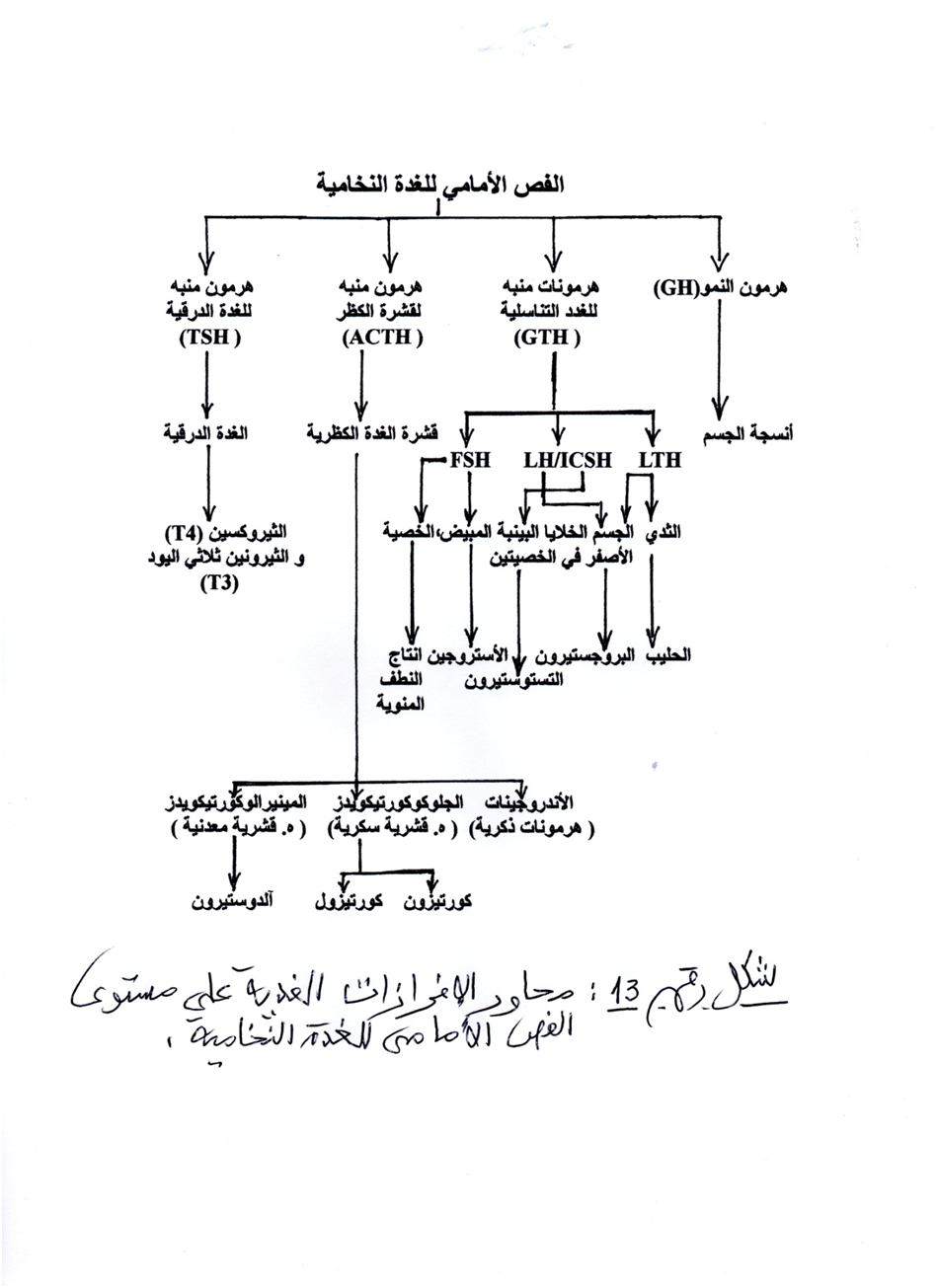

و بالرغم من صغر أحجامها ﻔﺈن هذه الغدد عامة تلعب دورا بالغ الأهمية في حياة الانسان الجسمية و النفسية بفضل تأثير هرمونتها على النشاطات الأيضية (أي عمليات البناء و الهدم) لعضوية الجسم. وقد لوحظ في الأبحاث العديدة أن الهرمونات المختلفة للغدد الصماء لها وظائف متكاملة بحيث أن أدنى اضطراب في نسبة هذه الهرمونات في الدم يؤثر (و لو بدراجة بسيطة) في الوظائف الأيضية للجسم. كما أنه يؤثر، و في وقت قصير نسبيا، في نسب الهررمونات الأخرى في الدم. 1.2.6. الغدة النخامية (Hypophysis) : الغدة النخامية هي غدة مركبة (composite gland) تقع عند قاعدة المخ و تتصل بالمهاد التحتي بواسطة ساق النخامية . و تعد الغدة النخامية القائد المهيمن على عمل الغدد الصماء الأخرى. كما ان تأثير ها يشمل جميع أجزاء الجسم تقريبا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . و تقسم الغدة النخامية تشريحيا ﺇلى ثلاثة فصوص هي : الفص الأمامي، الفص الوسطي و الفص الخلفي . 1). الفص الأمامي للغدة النخامية : يسمى الفص الأمامي للغدة النخامية بالنخامية الغدية (Adenohypophysis) أو الغدة القائدة (Master gland) حيث أنها تنظم نشاط معظم الغدد الصماء الأخرى. و لقد أمكن فصل الهرمونات التالية على مستوى الفص الأمامي : هرمون النمو (GH)، الهرمون المنبه لقشرة الغدة الكظرية (ACTH)، الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH)، الهرمون المنبه للحوصلات التناسلية (FSH)، الهرمون المنبه للجسم الأصفر (LH)، الهرمون المنبه لإفراز الحليب (LTH) أو برولاكتين (Prolactine)  . ( شاهد الشكل رقم 13).

. ( شاهد الشكل رقم 13).

أ. هرمون النمو (Hormone Growth)(GH): يفرز هذا الهرمون بواسطة الخلايا الحامضية للنخامية الغدية، فهو منبه لنمو العظام خاصة و نمو انسجة الجسم عامة، ومحدد لفترة حدوث البلوغ عند الشاب. و يتسبب اﻹفراز الزائد لهرمون النمو في مرض العملقة و النمو الغير متناسق خاصة في مرحلة الطفولة و قبل ضمور الغدة الصنوبرية. كما يؤدي نقص افراز هذا الهرمون ﺇلى قصر القامة و القزامة. و لهرمون النمو تأثيرات هامة تتمثل في تحفيز التركيب البروتيني و بذلك تسهيل ردود الأفعال الالتهابية و الحساسية من جهة، و في تأخير هدم البروتينات مع نقل الأحماض الآمينية من الدم ﺇلى العضلات من جهة أخرى. و كل هذه التأثيرات فهي مضادة لتأثيرات الكورتيزون و الهرمون المنبه لقشرة الغدة الكظرية (ACTH). و يختلف الدور الذي يلعبه هذا الهرمون في أطوار حياة الفرد المتعاقبة. فمن المؤكد أنه في الطور الجنيني تقل أهمية هذا الهرمون ، و لكن بمرور الانسان من مرحلة الطفولة ﺇلى طور الشباب يزيد فعله و يتضح تأثيره ، ثم يتوقف عمله بين سن الرابعة و العشرين و السابعة و العشريم تقريبا حيث يكو الفرد قد استكمل نموه الجسمي . ب. الهرمون المنبه لقشرة الغدة الكظرية (ACTH): يتحكم هذا الهرمون في وظائف قشرة الغدة الكظرية بتنظيم عمل الهرمونات الستيرويدية القشرية (Corticosteroids) أو كورتيكويدز (Corticoids)، و هي ثلاثة أنواع : الجلوكوكورتيكويدز (Glucocorticoids) أو الهرمونات القشرية السكرية مثل الكورتيزون , و المينيرالوكورتيكويدز (Mineralocorticoids) أو الهرمونات القشرية المعدنية التي تقوم بامتصاص الصوديوم والماء على مستوى الأنبوب الكلوي ، و الأندروجينات (Androgens) أو الهرمونات الذكرية مثل التستوستيرون و الأندوستيرون التي تفرز في كلا الجنسين . و للهرمونات القشرية السكرية خاصة و كذا القشرية المعدنية تأثير مضاد لالتهاب يتمثل في استهلاك الجسم من للمواد السكرية (الكاربوهيدراتات) و الدهون و البروتينات بعد تفكيكها (و هو الدور المعاكس لدور هرمون النمو) و كذا استهلاك المعادن. كما تؤثر هذه الهرمونات في استجابات الجسم للإجهاد من خلال تنشيط القسم السمبثاوي للجهاز العصبي الذاتي. و نقص افراز الهرمون المنبه لقشرة الكظر(ACTH) يتسبب في ضمور قشرة الكظر، أما الزيادة المفرطة في افراز هذا الهرمون تؤدي ﺇلى مرض كوشينغ (Cushing Syndrome) . ج). الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH): ينظم هذا الهرمون وظيفة الغدة الدرقية و افرازها لهرموني الثيروكسين و الثيرونين ثلاثي اليود (Triodothyronine & Thyroxine) . د). الهرمون المنبه للحويصلات التناسلية (FSH): الهرمون المنبه للحويصلات التناسلية هو أحد ثلاثة هرمونات منشطة للغدد التناسلية. ففي الاناث يؤدي ﺇلى نمو و نضج حويصلات جراف (Graafian follicle) و انتاج البويضات (ovules)، و كذا انتاج الأستروجين. أما في الذكور فهو يسبب تطور الخلايا الطلائية الجرثومية (germinal epithelium) للقنوات المنوية و كذا انتاج النطف المنوية (spermatozoids) . ه). الهرمون المنبه للجسم الأصفر(Luteinizing Hormone)(LH): يحفز هذا الهرمون تكوين الجسم الأصفر الذي يفرز بدوره هرمون البروجستيرون عند الاناث. كما أنه ينبه الخلايا البينسة للخصية (interstitial cells) لكي تنتج التستوستيرون (Tetosterone) عند الذكور؛ و لذلك يسمى هذا الهرمون أيضا بالهرمون المنبه للخلايا البينية (ICSH). و). الهرمون المنبه لإفراز الحليب (H Luteotrophic)(LTH) أو برولاكتين : هذا الهرمون هو المسئول عن استمرار نشاط الجسم الأصفر بعد عملية التخصيب (fecundation) و بالتالي فهو مسئول على استمرار الحمل. كما أنه يشجع على تطوير الغدد الثديية و تكوين الحليب و افرازه أثناء فترة ما بعد الولادة و خلال فترة الرضاعة الطبيعية . 2). الفص الأوسط للغدة النخامية : الفص الأوسط هو فص صغير الحجم و له نفس الأصل الجنيني و نفس التركيب الخلوي تقريبا كالفص الأمامي و يصعب تمييزه من هن هذا الأخير. يفرز الفص الأوسط الهرمون المنبه للخلايا المنتجة للملانين و هي صبغة سوداء حيث ترجع دكانة الجلد في الانسان ﺇلى هذا الهرمون الذي ينظم نشاطه تحت تأثير أشعة الشمس. 3). الفص الخلفي للغدة النخامية : يسمى الفص الخلفي للغذة النخامية بالفص العصبي أو النخامية العصبية (Neurohypothesis) و هو من أصل ايكتودرمي، أي مشتق من الطبقة الجنينية الخارجية (ectoderme). و ينشأ الفص الخلفي من الدماغ الأمامي، ويتكون هذا الفص من الناحية النسيجية من ألياف عصبية و خلايا نخامية تشبه ﺇلى دلرجة كبيرة الخلايا العصبية. أما الناحية التشريحية ﻔﺈنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالمهاد التحتي عن طريق مسالك ليفية تحت مهادية- نخامية. و تفرز الهرمونات بالفعل من المهاد التحتي ثم يتم نقلها ﺈلى الغدة النخامية حيث تخزن في الفص الخلفي على طول المسالك الليفية للإفراز. و تبين بعد تحليل المستخلص الخام للفص الخلفي أنه يحتوي على هرمونين هامين على الأقل هما: الأوكسيتوسين (Oxytocin) و الفازوبريسين (Vasopressine) أو الهرمون المضاد للتبول (ADH).

2.2.6. الغدة الدرقية (Thyroid Gland): الغدة الدرقية هي أكبر الغدد الصماء حجما و تتكون من فصين جانبيين و فص أمامي يسمى الفص الهرمي. فالفصين الجانبيين يقعان على جانبي القصبة الهوائية في أسفل العنق تحت الحنجرة ، أما الفص الهرمي فيقع أمام القصبة الهوائية . و تغذى الغدة الدرقية عصبيا بفرعين من الجهاز العصبي الذاتي هما الالياف بعد العقدية السمبثاوية الآتية من العقدة العنقية العليا ، و الالياف الباراسمبثاوية الآتية من العصب المخي العاشر (أي العصب المبهم ). و تفرز الغدة الدرقية هرمونين هما الثيروكسين (Thyroxine)(4T) و الثيرونين ثلاثي اليود (Triodothyronine)(3T) . إلا أن الثيروكسين هو الهرمون الأساسي و الثيرونين ثلاثي اليود لا يمكث طويلا في الجسم رغم قوته ( نحو 5 أضعاف الثيروكسين) . و أهم الوظائف التي يقوم بها الثيروكسين (لأنه يحتوي على عنصر اليود) هي تنشيط عمليات أكسدة المواد الغذائية في كل خلايا الجسم، أي يدفع ﺇلى استهلاك الغذاء المخزن في أنسجة الجسم و بالتالي يسبب انخفاض في وزن الانسان؛ و لهذا ذهب الكثير من الأطباء ﺇلى استعمال هرمون الثيروكسين لعلاج السمنة المفرطة . كما أن لهرمون الثيروكسين أهمية كبيرة في النمو المنتظم للجسم . أ. اضطرابات الغدة الدرقية الناتجة عن نقص هرمون الثيروكين : - عند الطفل : نقص هرمون الثيروكسين عند الطفل بؤدي ﺇلى توقف عملية النمو المنتظم و المتكامل حيث يصاب المريض بنقص في قواه العقلية و بطء في الكلام. و أن القصور الدرقي الوراثي يؤدي ﺇلى الكريتينية (Cretinism)(أو مرض الكثم) وكذلك مرض القزامة (Nanism). – عند البالغ : يسبب نقص الثيروكسين عند الانسان البالغ المرض المعروف بالميكسوديما (Myxœdema) ، و أهم أعراض هذا المرض تتمثل في الحساسية الشديدة للبرد خاصة في أطراف الجسم و كذا نقص في الذاكرة و كثرة النسيان و عدم القدرة على تركيز الأفكار مع تباطؤ الأيض و النمو و النشاط العقلي . ب. اضطرابات الغدة الدرقية الناتجة عن زيادات افراز هرمون الثيروكسين : تؤدي زيادات افراز هرمون الثيروكسين ﺇلى مرض بازدو (Basedow IIIness) المعروف بمرض جحوظ العينين كما تسبب الوهن العضلي و التعرق الزائد . ج. اضطرابات الغدة الدرقية الناتج عن نقص عنصر اليود : ﺇن نقص اليود في غذاء الانسان يؤدي عادة ﺇلى مرض الجواتر (Goître) أي مرض تضخم العدة الدرقية . لكن هناك تضخم طبيعي لهذه الغدة خلال مرحلة المراهقة و خلال الحمل .

ملاحظة هامة : من جهة أخرى، و على مستوى الافراز الهرموني الذي لا يخضع لتنبيه الغدة النخامية، تفرز الغدة الدرقية هرمونا ذو أهمية كبيرة بالنسبة للأيض العظمي و هو هرمن الكالسيتونين (Calcitonin) الذي يساعد على البناء العظمي و خفض مستوى الكالسيوم في العدم .

3.2.6. الغدد جارات الدرقية (Glands Parathyroid) : الغدد جارات الدرقية هي أربعة غدد صغيرة الحجم لكنها كبيرة التأثير على حياة الانسان لأنها تحافظ على نسبة الكالسيوم و الفسفور في الجسم . تقع الغدد جارات الدرقية على الزوايا الأربعة للفصين الجانبيين للغدة الدرقية . أما وظيفتها الأساسية فهي افراز هرمون الباراثومون (Parathormone) الذي ينظم أيض الكالسيوم و الفسفور مع زيادة نسبة الكاسيوم في الدم بعد ازالة هذا المعدن من العظام خلال عملية الهدم العظمي من جهة ، و تسريع امتصاصه في الأمعاء من جهة أخرى. و لهذا للباراثورمون عمل معاكس لهرمون كاسيتونين الغدة الدرقية . و لا يخضع افراز الباراثورمون للتنبيه من الغدة النخامية ، مثله في ذلك مثل الكالسيتونين .

أ. اضطرابات غدد جارات الدرقية الناتجة عن نقص هرمون الباراثومون : من أعراض النقص في افراز الباراثومون توتر الأعصاب و العضلات ( التي تصاب بتقلصات عنيفة نتيجة نقص الكالسيوم في الدم ) ، و سرعة الهياجان الانفعالي و العاطفي . ب. اضطرابات غدد جارات الدرقية الناتجة عن زيادات هرمون الباراثورمون : من أعراض زيادة افراز هرمون الباراثومون هشاشة العظام المتمثلة في سهولة كسور العظام الطويلة ، زيادة مستوى الكوليستيرول الكلى في الدم ، زيادة مستوى الكالسيوم و الفوسفات في الدم و المسالك البولية مما يسبب أحيانا تكوين حصى الكلى . و من الأعراض النفسية الفيزيولوجية لزيادات الباراثورمون انخفاض الشهية و الوهن النفسي- الجسدي .

4.2.6. الغدة الكظرية ( أو الغدة فوق الكلية )(Surrenal Gland): توجد هذة الغدة في جسم الانسان فوق الكية ( واحدة لكل كلية من الكليتين )، و لهذا تدعى احيانا بالغدة فوق الكلية . و تتكون كل غدة من جزئين رئيسيين : الأول خارجي يسمى بالقشرة (cortex) و الثاني داخلي يسمى بالنخاع (medulla). فالجزء النخاعي للغدة الكظرية يفرز هرمونا قوي التأثير على الجسم هو الآدرينالين ( بنسب %80 الى %90 ) في حالات الخوف و التوتر و حالات الطوارئ و المفاجئات و الارهاق الجسدي، و هرمنا ثانيا هو النورآدرينالين ( بنسب ما بين %10 و %20) في حالات الغضب و القلق . أما الجزء القشري للغدة الكظرية فهو مرتبط مع هرمون ال ACTH الذي تفرزه الغدة النخامية و الذي ينبه القشرة ﺑﺈفراز هرمونات "الكورتيكويدز" (Corticoids) . و تشمل هرمونات "الكورتيكويدز" ثلاثة أنواع هامة: "الجلوكوكورتيكويدز" أو الهرمونات القشرية السكرية (Glucocorticoids) و " المينيرالوكورتكويدز" أو الهرمونات القشرية المعدنية (Mineralocorticoids) و الهرمونات المنشطة الذكرية أو أندروجينات (Androgens) . (1) الهرمونات القشرية السكرية (Glucocorticoids): و هي هرمونات لها تأثير على أيض الكاربوهيدرات و البرتين و الدهون . و تفرز قشرة الكظر نوعين من هذه الهرمونات هما الكورتيزون (Cortisone) و الكورتيزول (أو الكورتيزون المائي) (Cortisol) . و يسبب افراز كل من الكورتيزون و الكورتيزول زيادة مستوى الجلوكوز في الدم بالمساعدة على تحويل جليكوجين الكبد ﺇلى جلوكوز ، كما يسبب التخلص من بروتينات الجسم بتحويلها ﺇلى جلوكوز. و لهذا يكون فعل هذين الهرمونين مضادا بنائيا (antianabolic) و مضادا للاتهابات و للحساسية . أما بالنسبة للدهون فالكورتيزون و الكورتزون يسببان زيادة تركيبها و اعادة توزيعها بصفة غير منتظمة على مناطق الجسم . (2) الهرمونات القشرية المعدنية (Mineralocorticoids): يعد هرمون الألدوستيرون (Aldosterone) الهرمون الرئيسي لهذه المجموعة الهرمونية . و أهم وظائف الألدوستيرون هما : أ. الزيادة في اعادة امتصاص الصوديوم و اخراج البوتاسيوم على مستوى الجزء الأقصى للأنبوب الكلوي . ب. الزيادة في ضغط الدم نتيجة زيادة كمية الماء و الصوديوم في الجسم . (3) الهرمونات المنشطة الذكرية أو أندروجينات (Androgens): تمثل هذه المجموعة عددا كبيرا من الهرمونات الذكرية المختصة بتطور الصفات الجنسية الثانوية و بتشجيع البناء البروتيني (anabolism) ، و لذلك ﻔﺈن النشاط غير العادي في افراز هذه الهرمونات يؤدي أحيانا ﺈلى ظهور علامات الرجولة لدى النساء .

5.2.6. غدة البنكرياس و غدد جزر لانجرهانس (Langerhans IsIets): البنكرياس هو من أهم الغدد الموجودة بالجسم البشري و يتصل بالأمعاء في بدايتها في الجزء المعروف بالاثنى عشري (Duodenum) . و ينتج البانكرياس نوعين مختلفين من الافرازات و الانزيمات (أو الخمائر) : النوع الأول يتمثل في العصارات الهضمية (digestive juice)(sucs digestifs) ، و النوع الثاني يتمثل في الافرازات الهرمونية . و يغذى البنكرياس عصبيا بألياف من القسم الباراسمبثاوي للجهاز العصبي المستقل تسبب افراز العصارات الهضمية و افراز الانسولين. و لهذا فالبنكرياس هو غدة مختلطة بافرازات خارجية (هي العصارات الهضمية) على مستوى خلايا متخصصة في الافرازات الانزيمية ، و افرازات داخلية (هي الهرمونات) على مستوى خلايا جزر لانجرهانس أي خلايا ذات افراز غددي . و يتكون نسيج البنكرياس من مجموعات من خلايا منعزلة يطلق عليها ﺈسم جزر لانجرهانس (Langerhans Islets) و مجموعة أخرى من الخلايا تسمى الخلايا العنقودية (Acinar cells) . و تتميز جزر لانجرهانس بثلاثة أنواع من الخلايا : 1). خلايا بيتا (cells-β) التي توجد بنسبة %80 و التي تنتج هرمون الأنسولين (Insuline) الذي يعمل على تخفيض نسبة الجلوكوز في الدم . 2). خلايا ألفا (cells-α) التي توجد بنسبة %19 والتي تنتج هرمون الجلوكاجون (Glucagon) الذي يعمل على زيادة نسبة الجلوكوز في الدم . 3). خلايا غاما (cells-γ) التي توجد بنسبة %1 الى %8 و التي تنتج هرمون السوماتوستاتين (Somatostatine) و هو هرمون كابح (مضاد) لهرمون النمو . أما الخلايا العنقودية فهي خلايا ذات افراز خارجي حيث تتخصص في افراز الانزيمات و العصارات الهضمية .

6.2.6. الغدد الجنسية أو التناسلية (Gonads): تتكون الغدد الجنسية من الخصيتين (Testicles) عند الذكور و المبيضان (Ovaries) عند الاناث. و أهم وظائف الغدد التناسلية تتمثل في وظيفتين أساسيتين : أحدهما تتعلق بالخصائص و الصفات الجنسية ألأولية المتمثلة في نمو و نضج الأنسجة الجرثومية (Germinal Tissues) و انتاج الخلايا التناسلية التي تنتج بدورها الحيوانات المنوية (Spermatozoids) و البويضات (Ovules) خلال مرحة البلوغ مع نمو و نضج ألأعضاء التناسلية ؛ و ألأخرى تتعلق بالخصائص و الصفات الجنسية الثانوية المتمثلة في افراز الهرمونات الجنسية التي تؤدي ﺇلى التمايز التناسلي و النفسي-الجنسي بين الذكر و الأنثى خلال مرحلة المراهقة ، و هذا التمايز يشمل كل المظاهر و السلوك و الخصائص النفسية و الجنسية لكلا الجنسين كتوزيع الشعر في الجسم و تغيير الصوت و نمو العضلات و العظام ...الخ. (شاهد الشكل رقم 19). (1). الغدد الجنسية الذكرية أو الخصيتان (Testicles): تتركب الخصية من عدد كبير من الأنابيب الدقيقة الحجم و الكثيرة الالتواء تتكون بداخلها الحيوانات المنوية . و يوجد بين هذه الأنابيب عدة مجموعات من الخلايا البينية و التي تسمى بخلايا «لايدج» (Leydig cells) تبعا للعالم الذي اكتشفها عام 1850. و لهذه الخلايا البينية أهمية كبيرة تختلف في وظائفها عن الخلايا التي تكون الحيوانات المنوية ، اذ ﺇنها تنتج أنواعا خاصة من الهرمونات تسمى بهرمونات الذكورة التي تعمل على ظهور الصفات الجنسية الثانوية ؛ تلك الصفات التي تميز الرجل عن المرأة و المتمثلة في ظهور الشارب و اللحية، و خشونة الصوت و انتشار الشعر في مختلف أجزاء الجسم و غيرها من الصفات الذكرية ألأخرى. كما تعمل هذه الهرمونات في نفس الوقت على ظهور النزاعات و الغرائز الجنسية و على تحفيز بعض السلوكات العدوانية و التسلطية. و أهم هرمون تفرزه الخصية هو هرمون الذكورة الطبيعي المسمى بالتستوستيرون (Testosterone) بجانب الأندروجينات ألأخرى كالديهيدروايبياندروستيرون (DHA) و كميات جد قليلة من هرمونات أنثوية مثل الأستروجينات و البروجستيرون . و يقوم هرمون التستوستيرون ، وهو أقوى هرمون ذكري ، بالتأثير على خواص الذكورة. فينمي الأعضاء التناسلية و تؤثر على الخصائص الجنسية الثانوية لدى الذكور كنمو العضلات الجسدية ، و نمو شعر الوجه و الصدر و تقوية العظام و تكلسها (تغليفها بالكلسيوم)، و نمو العضو الذكري و البروستاتة و الحويصلات المنوية ، و نزول الخصية و الكيس الخاص بها خارج تجويف الجسم (بعد الولادة بقليل).

(2). الغدد الجنسية الأنثوية أو المبيضان (Ovaries): للأنثى مبيضان صغيران الحجم ، يشبهان حبة اللوز ، يقعان داخل تجويف الجسم بالقرب من الجدار الجانبي للحوض ، على جانبي الرحم و خلف قنوات فالوب. و يحتوي كل مبيض على عدد كبير من ألأكياس الصغيرة التي يطلق عليها ﺇسم "حويصلات جراف" (de Graaf follicles). و قد قدر عدد حويصلات جراف الموجودة داخل المبيضان لكل أنثى حديثة الولادة بمئات الآلاف لكن لا ينضج منها في حياة المرأة ﺇلا حوالي أربعة مئة (400) حويصلة فقط. و نحتوي كل حويصلة على بويضة (ovule) واحدة يحيط بها عدد من الخلايا الطلائية (خلايا ظهارية)(epithelial cells). و تكون هذه الخلايا الظهارية التجويف الداخلي للحويصلة و الجسم الأصفر الذين يفرزا بعض الهرمونات التي تلعب دورا هاما في حياة المرأة : - فالتجويف الداخلي للحويصلة يفرز هرمون الأستروجين (Estrogen) و هو هرمون يعمل على نمو الصفات الجنسية الثانوية للأنثى كنمو الثديين و نعومة الصوت ، و توزيع الشعر في الجسم ، و نمو الأعضاء التناسلية الخارجية و حدوث الحيض. – أما الجسم ألأصفر ، و هو كتلة صفراء اللون تتكون في المبيض من نسيج هرموني عن طريق حويصلة نضجت و أخرجت البويضة ، فيفرز هرمون البروجستيرون (Progesterone) و هو هرمون يعمل على تهيئة الرحم لاستقبال البويضة المخصبة و تأمين تثبيت الجنين في جدار الرحم ؛ و هنا مع زيادة نشاط هذا الهرمون يستمر نمو الجنين و يستمر الحمل . (3). دورة التناسل عند المرأة ( شاهد الشكل رقم 20): تستغرق دورة التناسل عند المرأة ما بين 28 و 30 يوما ، و تبدأ عند انتهاء الحيض أو العادة الشهرية التي تستمر من ثلاثة ﺇلى ستة أيام (وأحيانا أقل أو أكثر من ذلك)،حيث تتميز ألأربعة عشرة (14) يوما الأولى من انتهاء العادة الشهرية بزيادة افراز الFSH و خاصة الLH الذين يحفزان على التوالي نضج الحويصلات و افراز الأستروجينات. و يساعد الأستروجين على نمو الانسجة الضامة و الوعائية التي تهدئ الرحم لاستقبال البويضة الناضجة عن طريق قناة فالوب . أما الفترة ما بين اليوم الخامس عاشر (15) و اليوم الثامن و العشرون (28) بعد انتهاء الحيض فيتميز بنقص في افراز الFSH و الLH و زيادة افراز البروجستيرون تحت تأثير الأستروجين الذي لا يتغير مستواه كثيرا رغم انخفاضه المؤقت بين اليوم الرابع عاشر و اليوم السابع عاشر، و الذي ينسق عمله مع هرمون البروجستيرون في المبيض. من جهة أخرى ﺇنه من الثابت أن في معظم الدورات التناسلية التي تستغرق اقل أو أكثر من 28 يوما ﻓﺈن اﻹباضة (ovulation) تحدث دائما ثلاثة عشرة (13) أو أربعة عشرة (14) يوما قبل اليوم ألأول من العادة الشهرية للدورة الموالية ( و هذا ما يدل على ثبات المرحلة البروجستيرونية ) . (3). انتظام الدورة التناسلية : انتظام دورة التناسل يتطلب أن تكون المدة بين كل دورتين شهريتين ثابتة سواء كانت الدورة 28 يوما أو 30 يوما. و تعتبر الدورة غير منتظمة اذا كنت هذه المدة غير ثابتة ، ﺇذ أن انتظام الحيض في غير أوقاته الحمل يتوقف على افراز الأستروجين و البروجستيرون و على تنسيق عمل الأستروجين مع عمل البروجستيرون في المبيض. ﻓﺈذا اختلت وظائف المبيض، بحيث يزداد افراز ﺇهذين الهرمونين بنسب متفاوتة (على حساب افراز الهرمون ألآخر) يؤدي ذلك ﺇلى حدوث النزيف و الحيض المبكر أو اقطاع الحيض . و بالإضافة ﺇلى العوامل الفيزيولوجية و العضوية ، فهناك عوامل نفسية و عواما اجتماعية و بيئية قد تؤثر على انتظام الدورة التناسلية ؛ كما ينتج عدم انتظام الحيض عن تغيير في نمط المعيشة و العمل. و ينقطع الحيض عادة في سن اليأس (menopause) أي بعد سن ما بين الخامسة و ألأربعين (45) و الخمسين (50) ، و يتأخر حتى سن الخامسة و الخمسين (55) لدى بعض النساء. و لذلك ليس من المستغرب أن توصف فترة ﺇنقطاع الحيض بالفترة الحرجة في حياة المرأة لأنها تتزامن مع عدة أعراض فيزيولوجية و نفسية، منها الصداع المستمر، و الضبق، و ألألم، و ألأرق بالليل، و الاكتئاب و القلق. والأقلية من النساء هي التي تعبر هذه المرحلة دون أن تتأثر نفسيتها كثيرا أو دون أن تصاب بالحساسية المرهقة أو تقع فريسة الاضطرابات العصبية و النفسية. و يجب الاشارة هنا أن النمو الجنسي يتأثر بالغدد الجنسية بطريقة جزئية في حين يتأثر بصفة عامة بالعمل المنسق و المنظم لكل نت الغدة النخامية و الغدة الصنوبرية و الغدة الكظرية و الغدة الدرقية.

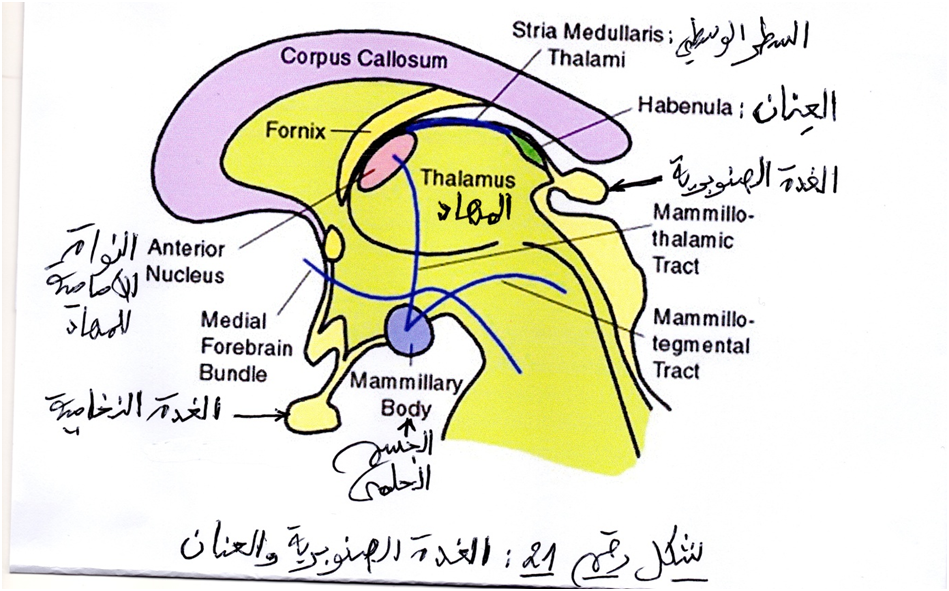

7.2.6. الغدة الصنوبرية (Pineal Gland): تقع الغدة الصنوبرية خلف الدماغ ، فوق حدب التوائم ألأربعة (quadrigeminal tubercles) و هي تفرز هرمون الميلاتونين (Melatonin) بعد تحويل السيروتونين (الذي يوجد بأعلى نسب في هذه الغدة) . و للميلاتونين تأثير معاكس لتأثير الهرمون المنبه للخلايا المنتجة للميلانين (MSH) الذي يفرزه الفص ألأوسط للغدة النخامية. أما دور الغدة الصنوبرية عند الانسان فهو يتعلق قبل كل شيء بالوظيفة المثبطة لنشاط الغدد التناسلية قبل سن البلوغ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى تشكل الغدة الصنوبرية ﺇحدى المراكز الرئيسية في الدماغ الشمي حيث تربطها عبر نواة العنان (Habenula Nucleus) مسالك عديدة بمراكز الجهاز اللمبي (Limbic System) كالحاجز (Septum) و النواة اللوزية ...الخ ( شاهد الشكل رقم 21 ).  عند

عند

. تشريح و فيزيولوجيا الحواس و أجهزة الاحساس : 1.7. الاحساس : دراسة تشريحية و فيزيولوجية : 1.1.7. المسالك العصبية للإحساس : تبدأ المسالك الحسية بالخلايا الحسية (أي المستقبلات الحسية) تبعا لطبيعة الاحساس ، ثم تنتقل الاشارة الحسية ﺇلى العصب الحسي المختص بها و تدخل بعد ذلك ﺇلى النخاع الشوكي لتسير فيه عبر مسارات خاصة ، ثم تدخل ﺇلى جذع الدماغ (الذي يتكون من النخاع المستطيل و الجسر و الدماغ المتوسط) ، و عند الجزء السفلي من النخاع المستطيل يحدث التقاطع الحسي لتواصل الرسائل الحسية مسارها نحو المهاد (باستثناء الرسائل الشمية) ، في الجانب المعاكس للجانب من الجسم الذي يستقبل الاشارة الحسية ، ليتم اسقاطها على القشرة المخية بالمنطقة الحسية المتخصصة و المطبقة لها.

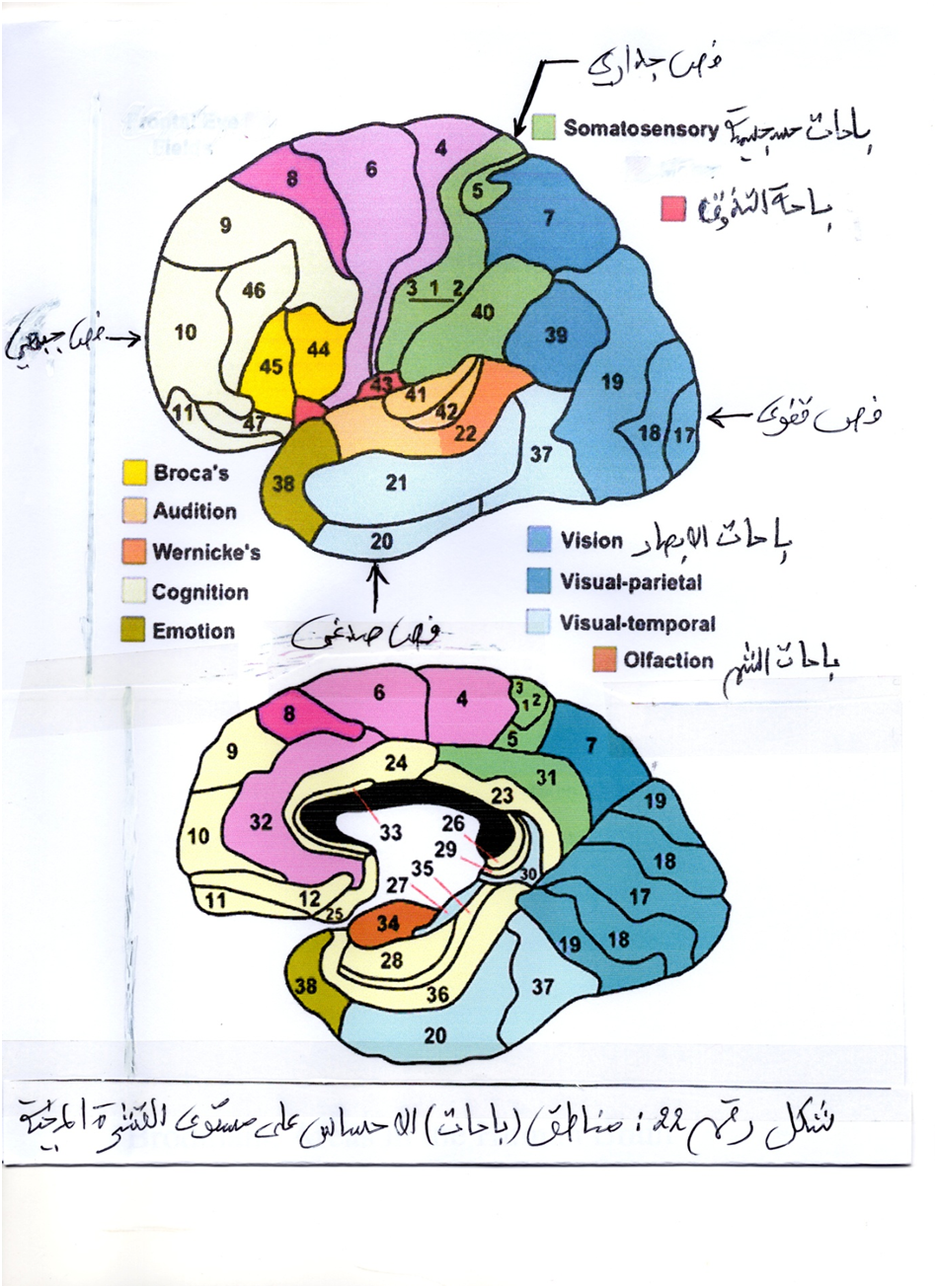

2.1.7. مناطق الاحساس في المخ : توجد لأنواع الاحساس المختلفة مناطق خاصة بها في القشرة المخية ، تستقبل الاحساسات من جميع أجزاء الجسم، و هذه المناطق تشمل ما يلي(شاهد الشكل رقم22):

1). الفص الجداري أو القشرة المخية الحسجسمية على مستوى الباحات رقم 3،1 و2 (أو ما يعف بالتلفيف الجداري الصاعد) ، و يكون تمثيل الجسم فيها معكوسا ( رأس على عقب). كما يحتوي هذا الفص على جزء من باحة التذوق رقم 43. 2). الفص الصدغي و يختص بحاسة السمع على مستوى الباحة رقم 41 و حاسة الشم على مستوى الباحتين رقم 25 و 34 . 3). الفص القفوي و يختص بحاسة الابصار على مستوى الباحة رقم 17. 4). الفص الجبهي و على مستوى منطقة التذوق و هي باحة صغيرة تحمل الرقم 43.

3.1.7. أنواع الاحساس و تقسيماته : يقسم الاحساس عادة ﺇلى أربعة أنواع رئيسية : 1).الاحساس الخاص أو المتخصص، و الذي تنقله أعصاب مخية حسية ( مثل العصب المخي الأول أو الشمي ، العصب المخي الثاني أو البصري ، و العصب المخي الثامن أو الدهليزي-القوقعي ، و أليف حسية مختصة بالتذوق من الأعصاب المخية السابع و التاسع و العاشر . 2). الاحساس الخارجي (أو السطحي) الذي يخص سطح الجلد ، و يشمل الاحساس باللمس و الألم و الحرارة ( سواء كانت برودة أو سخونة ). 3). الاحساس الذاتي (أو العميق) الذي يخص الاحساسات القادمة من العضلات و الأوتار و المفاصل و من الأذن الداخلية (جهاز دهليزي) ، و يشمل الاحساس بالحركة و التوازن. 4). الاحساس الحشوي (أو الداخلي) الذي يخص الاحساسات القادمة من الأعضاء الداخلية الحشوية ، و يشمل الاحساس بالجوع أو الاحساس بالامتلاء (امتلاء المعدة أو الأمعاء ) ، و الاحساس بالشبع ، و الاحساس بالعطش أو الاحساس بالشهوة الجنسية ...الخ. و كل هذه الاحساسات الحشوية تنقلها الاعصاب الحسية الخاصة بالجهاز العصبي المستقل .

8.الكرونوبيولوجيا و الصحة النفسية

1.مدخل الى علم البيولوجيا الزمنية ( الكرونوبيولوجيا ) :

يعتبر علم البيولوجيا الزمانية ( الكرونوبيولوجيا ) علما ذو التاريخ الحديث ﺇذا قرن تريخه بتريخ كل من علم البيولوجيا و علم التشريح وعلم النفس؛ ولقد ظهر هذا العلم منذ الخمسينيات من القرن العشرين مع آشوف (Aschoff) و مفهوم "الزايتغبر" ( Zeitgeber) أو عوامل المزامنة الخارجية، و فرانز هالبارغ (Franz Halberg) و مفهوم "الكرونون" (Chronon)، حيث تزامن ميلاده مع ميلاد علم الأدوية النفسية و علم "السيبرنيتيكا" (Cybernetics) مثلا.

و يقوم علم البيولوجيا الزمانية بدراسة التنظيمات الايقاعية للعمليات البيولوجية و تحديد توقيت العمل الفيزيولوجي الدوري الطبيعي (Chronophysiology) و توقيت حدوث الأمراض و الأزمات الصحية (Chronopathology) و أفضل توقيت للعلاج (Chronotherapy)؛ كما يصنف الايقاعات البيولوجية الى ثلاثة أنواع: ألإيقاعات اليومية أو "السيركدية" ( Circadian Rhythm) ( مثل وتيرة ألنوم- يقظة أو وتيرة افراز بعض الهرمونات كالكورتيزون بالنهار و الميلاتونين بالليل) و الايقاعات ذات الترددات فوق اليومية أو السريعة ( Ultradian Rhythm)( مثل ألإيقاع القلبي أو ايقاعات موجات الدماغ ) و ألإيقاعات ذات الترددات تحت اليومية أو البطيئة (Infradian Rhythm)( مثل ايقاع الدورة الشهرية عند المرأة).

2.الكرونوبيولوجيا و مفهوم الساعة البيولوجية :

تعرف الساعة البيولوجية بأنها الآلية الداخلية التي تعتمد عليها العضوية لضبط التغيرات الفيزيولوجية اليومية و مراحل النوم و اليقظة ، و يقع مركزها بدماغ الانسان و الثدييات في النواة فوق التصالبية للمهاد التحتي، و هي واحدة من ثلاثة ناظمات ( Pacemakers) رئيسية مسئولة عن ضبط الايقاعات اليومية ( السيركدية ). فأما الناظمة الثانية فتتمثل في الغدة الصنوبرية (Pineal Gland) التي تفرز هرمون الميلاتونين بالليل؛ أما الناظمة الثالثة فهي مجموعات نوى بجذع الدماغ تشكل نقاط انطلاق أهم أجهزة التعديل العصبي (Neuromodulatory Syst) أبرزها نوى الرفا الوسطى (Median Raphe) التي تحرر الناقل العصبي السيروتونين (Serotonin) بالنهار و الذي يستخدم لتركيب الملاتونين خلال عملية أنزيمية داخل الغدة الصنوبرية .

3. الكرونوبيولوجيا و مفهومي الناظمات المتعددة و الناظمات التعديلية (Paceresetter) ( أمثلة ):

- الناظمة "ثيتا"(θ) على مستوى نوى الحاجز الوسطي

- ايقاع "غاما" (Ɣ) بتردد 40 هرتز و المعالجة أسفل- أعلى للمعلومات الصوتية

- ايقاع "غاما" (Ɣ) بتردد 45 هرتز و المعاجة أعلى – أسفل

للمعلومات الصوتية و كبح الكوامن المثارة السمعية تحت التعديل

الكوليني

نظام "ثيتا"/"غاما"للتشفير على مستوى الحصين -

4.علاقة الكرونوبيولوجيا بالصحة النفسية :

بما أن الصحة النفسية مرهونة بالتوافق النفسي – الجسدي و بعمليات التغذية البيولوجية الراجعة والاتزان الداخلي (Homeostasis) و التكيف و التناغم مع البيئة التي ينتمي اليها الفرد، على أساس وحدة العقل و الجسد، توجد علاقة قوية و تقاطع كبير بين الكرونوبيولوجيا و الصحة النفسية. و تتجسد هذه العلاقة القوية و هذا التقاطع الكبير في التفاعلات الطاقية (أكثر من المادية) بين العقل البشري و البيئة (الداخلية والخارجية) مما يضمن انتظام و اتساق طاقات الانسان و تكامل وظائفه ألمختلفة ، الفيزيولوجية و الانفعالية و السلوكية و المعرفية و المناعية، من أجل النمو السوي و الاستقرار .

5. تطبيقات الكرونوبيولوجيا في ميدان الصحة النفسية :

1.5.الكرونوبيولوجيا و علم المناعة النفسية العصبية:

- ألإيقاع السيركادي للسايتوكاينات (Cytokines) و التنظيم ألايقاعي لبعض الجلوبينيات المناعية و بعض الانترلوكاينات (Interleukine) العلاجية كاللانترلوكاين 2IL الذي يفرز بأعلى تركيز في الجسم على الساعة 01.00

- السايتوكاينات 2IL العلاجية و السلسلة التفاعلية 2IL - ميلاتونين – خلايا قاتلة طبيعية ( NK cells)

2.5. الكرونوبيولوجيا و علم الأدوية النفسية العصبية :

- الاكتئاب الموسمي و الآجوميلاتين (Agomelatine)

3.5. الكرونوبيولوجيا التكاملية و العلاجات "الهولستية" ( Holistic Therapies) و الطب عقل- جسم ( Body-Mind):

الاتجاهات الحديثة التي تدرس التقاطع و التكامل بين الكرونوبيولوجيا و العلاجات "الهولستية" في اطار الطب عقل- جسم توصي بالاهتمام الضروري و الملح ، خاصة في هذا العصر، بالتفاعلات اللاخطية و الأنساق الناظمة متعددة عوامل المزامنة (الخارجية و الداخلية) بين العوامل الايقاعية و الهرمونية و المناعية و العصبية ( التعديلية و الإنمائية) التالية : الميلاتونين – الانترلوكاينات 2IL و 12IL- الجلوبينيات المناعية IgA و الجلد – الخلايا القاتلة الطبيعية (NKcells) عامل النموالعصبوني (NGF) – عامل عصبي مغذي مشتق من الدماغ (BDNF) – الأستروجين – الأستيلكولين – النشوء العصبوني الحصيني ( Hippocampal Neurogenesis) – ناقل الجلوتامات – ناقل "غابا" (GABA) - أيقاع"ثيتا"(Ө)الكوليي ( بنردد ما بين 5 و 6 هرتز ) – ايقاع "غاما"(ɣ)( بتردد ما بين 36 و 40 هرتز) - نظام التشفير " ثيتا"/"غاما" للحصين - الأكسيتوسين - أكسيد الأزوت (NO).

الكرونوبيولوجيا و المحور البكتيري- المعوي – الدماغي :

العديد من الدراسات أثبتت وجود إيقاع سيركادي لنشاط البيئة البكتيرية المعوية ضمن محور بكتيري-معوي-دماغي و أن هذا المحور البكتيري-المعوي-الدماغي يساهم في إنتاج بعض النواقل العصبية من جهة، و يقوم بتنظيم عمل الجهاز المناعي من جهة أخرى . المحور البكتيري-المعوي-الدماغي هو نظام التواصل بين الأمعاء و الدماغ و شمل إشارات عصبية، و هرمونات، و جزيئات مناعية تنتقل بين الأمعاء و الجهاز العصبي المركزي. و أن الدور الرئيسي لهذا المحور هو تنظيم وظائف الجهاز الهضمي، و حديثا أشارت الأبحاث إلى أن له دورا أكبر في التأثير على الحالة المزاجية و السلوك. و يعمل المحور البكتيري-المعوي-الدماغي كقناة اتصال بين الأمعاء و الدماغ حيث تنقل الإشارات من الأمعاء إلى الدماغ و العكس، بالإضافة إلى الإشارات عبر العصب المبهم. و تلعب الهرمونات و الإشارات الكيميائية التي تفرزها بكتيريا الأمعاء دور مهم في هذه العملية .

1.4.4. تأثيرات بكتيريا الأمعاء على إنتاج بعض النواقل العصبية : إن بكتيريا الأمعاء قادرة على إنتاج و استهلاك بعض النواقل العصبية الهامة مثل السيروتونين و الدوبامين ، التي ترتبط بالحلة المزاجية. فالبنسبة للسيروتونبن على سبيل المثال، يتم انتاج ما يقرب 90 في المائة من هذا الناقل في الأمعاء، و يعد من النواقل العصبية الأساسية التي تساعد على تنظيم المزاج و الشهية و الشعور بالسعادة. أما الدوبامين فانه يلعب دور في الشعور بالمكافأة و التحفيز. و بالتالي ﻓﺈن أي خلل في إنتاج هذه النواقل العصبية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات عقلية. و السيروتونين و الدوبامين ليسا الوحيدين الذين يتأثران بنشاط بكتيريا الأمعاء، بل هناك أيضا النورآدرينالين و الآستيلكولين و "الغايا"(GABA) . فهذه النواقل تلعب دورا في تنظيم النوم، و الشهية، و المزاج، و الطاقة العامة، و تهدئة الجهاز العصبي، وتقليل القلق. 2.4.4. تفاعل بكتيريا الأمعاء مع الجهاز المناعي : بكتيريا الأمعاء تلعب دورا في تنظيم عمل الجهاز المناعي، و يمكن للالتهابات المزمنة الناتجة عن عدم توازن البيئة البكتيرية المعوية أن تؤثر سلبا على الدماغ و تسهم في تطور اضطرابات مثل الاكتئاب و القلق. و أشارت العديد من الأبحاث الحديثة إلى أن الالتهابات المزمنة تؤدي إلى إفراز مواد كيميائية مثل السيتوكينات التي يمكن أن تعبر الحجز الدموي الدماغي و تؤثر على وظائف الدماغ. و يتم التفاعل بين بكتيريا الأمعاء و الجهاز المناعي عبر إشارات كيميائية معقدة. لذا تساعد البكتيريا الجيدة في تطوير وتنظيم الجهاز المناعي، و هو ما يمنع الالتهابات المزمنة التي يمكن أن تؤثر سلبا على الدماغ هو الحاجز الدموي الدماغي،

- Créateur de cours: Mohamed BELLOUM

5. دراسة تشريحية وفيزيولوجية للجهاز العصبي المستقل :

يتكون الجهاز العصبي المستقل ( أو الذاتي ) من جزء مركزي يشمل المهاد التحتي و نوى بعض الأعصاب المخية على مستوى جذع الدماغ و مراكز عصبية نخاعية على مستوى القرن الجانبي للنخاع الشوكي ، و جزء محيطي يشمل ألياف عصبية من أعصاب مخية و عجزية من جهة و ألياف عصبية من أعصاب صدرية و قطنية و سلسلة عقدية سمبثاوية جانبية من جهة أخرى . أما من الناحية الوظيفية (الفيزيولوجية) فالجهاز العصبي المستقل يعمل على مستوى الانعكاس و هو مختص بالوظائف اللاﺇرادية كحركة العضلات الملساء و عضلات القلب ، و الدورة الدموية و حركات التنفس و ﺇفراز الغدد و عمليات الهضم و عمل الجهاز البولي التناسلي ...الخ . و لأنه يعمل على المستوى الانعكاسي اللاﺇرادي تتم وظائفه بمجرد اﻹثارة . فدوره الرئيسي هو ﺇبقاء الوسط الداخلي للجسم ثابتا من حيث دراجة الحرارة المركزية ، نسبة الجلوكوز في الدم ، نسبة الماء و المعادن في الجسم ، مستوى ضغط الدم ...الخ . و ينقسم الجهاز العصبي المستقل ﺇلى قسمين يختلفان و يتعارضان من حيث الوظائف لكن ينسقان عملهما من أجل الحفاظ على الاتزان الداخلي للكائن الحي . القسم الأول يسمى الجهاز العصبي السمبثاوي ( أو الودي ) و القسم الثاني يسمى الجهاز العصبي الباراسمبثاوي ( أو نظير الودي ) .

1.5. الجهاز العصبي السمبثاوي (Sympathetic NS): 1.1.5. البنية التشريحية للجهاز العصبي السمبثاوي : تخرج ألألياف العصبية المكونة للجهاز العصبي السمبثاوي من بين كل الفقرات الصدرية ال12 و القطنيتين ال1 و ال2 انطلاقا من مراكزها العصبية داخل القرن الجانبي للمادة الرمادية من النخاع الشوكي ، ثم تتجه هذه الألياف السمبثاوية نحو السلسلة السمبثاوية العقدية الجانبية سواء لتشتبك مع العقد السمبثاوية داخل السلسلة العقدية أو لتعبر هذه السلسلة العقدية دون اشتباك معها لتشتبك خارجها مع العقد العصبية الكبرى المجاورة للأعضاء الحشوية . فالألياف السمبثاوية الخارجة من النخاع الشوكي و المتجهة نحوى السلسلة العقدية السمبثاوية الجانبية أو نحو العقد العصبية الكبرى المجاورة للأعضاء الحشوية تسمى بالألياف ما قبل العقدية و هي ألياف منخعة و لها محور قصير. أما الألياف السمبثاوية الخارجة من السلسلة العقدية السمبثاوية الجانبية ( أو الخارجة من العقد العصبية الكبرى المجاورة للأعضاء الحشوية ) و المتجهة نحو الأعضاء الحشوية تسمى بالألياف بعد العقدية و هي ألياف غير منخعة و لها محور طويل ( شاهد الشكل رقم 11.أ ) .

2.1.5. فيزيولوجيا الجهاز العصبي السمبثاوي : يتم التوصيل العصبي على مستوى الألياف السمبثوية القبل عقدية بواسطة الناقل العصبي الآستيلكولين ، أما على مستوى الألياف البعد عقدية فيتم التوصيل العصبي بواسطة الناقل العصبي الأدرينالين على وجه الخصوص ( و بنسبة كبيرة ~ 80% ) و بواسطة النورآدرينالين بنسبة قليلة (~ 20%). و يسمى الجهاز السمبثاوي بالجهاز الأدريناليني (أو "الأدرينارجي" أي الأدريناليني الفعل ). و هو جهاز مثير يتسبب في مضاعفات الجهود الحيوية حيث يضمن تحقيق الانجازات و تعبئة طاقات الجسم لتهيئته للمواجهة الناشطة أو التجنب الايجابي ("flight-fight") خلال الحالات الطارئة أو خلال حالات الضغط أو الاجهاد . و للجهاز العصبي السمبثاوي التأثيرات الفيزيولوجية التالية : 1. توسيع حدقة العين 2. زيادة سرعة نبضات القلب 3. انقباض عضلات الأوعية الدموية العميقة مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم 4. انقباض عضلات الأوعية الدموية السطحية مما يسبب شحوب الوجه عند الخوف 5. ﺇرخاء عضلات الشعب الهوائية بالرئتين مما يزيد من عمق التنفس 6. كف الغدد اللعابية عن الافراز مما يسبب جفاف الفم 7. ﺇرخاء عضلات الأمعاء و انقباض عضلات العاصرة مما يسبب تعطيل عملية الهضم 8. تثبيط عمل الحويصلة الصفراء و نتبيه الكبد على تحرير الجلوكوز 9. تنبيه الغدة فوق الكلوية (الغدة الكظرية) على افراز الأدرينالين 10. ﺇرخاء عضلات المثانة و انقباض عضلات العاصرة مما يسبب احتباس البول 11. انقباض عضلات الأوعية الدموية للأعضاء التناسلية مما يسهل عملية القذف عند الرجال و تضيق المهبل عند النساء .

2.5. الجهاز العصبي الباراسمبثاوي ( NS Parasympathetic): 1.2.5. البنية التشريحية للجهاز العصبي الباراسمبثاوي : تخرج الألياف العصبية المكونة للجهاز العصبي الباراسمبثاوي من جذع الدماغ انطلاقا من مراكز الأعصاب المخية الIII و الVII و الIX و الX من جهة ، و من بين المنطقة العجزية للنخاع الشوكي انطلاقا من المراكز الأعصاب العجزية الثاني (2S) و الثالث (3S) و الرابع (4S) من جهة أخرى؛ ثم تتجه هذه الألياف الباراسمبثاوية نحو شبكات من العقد العصبية المجاورة للأعضاء الحشوية لتشتبك ، داخل هذه العقد ، مع ألياف بعد عقدية تتصل بدورها بالأعضاء الحشوية. فالألياف الخارجة من منطقتي جذع الدماغ و النخاع الشوكي العجزي، أي الألياف قبل العقدية، هي ألياف منخعة و لها محور طويل ؛ أما الألياف الخارجة من شبكات العقد العصبية المجاورة للأعضاء الحشوية، أي الألياف بعد العقدية، فهي ألياف غير منخعة و لها محور قصير ( شاهد الشكل رقم 11.ب ) .

2.2.5. فيزيولوجيا الجهاز العصبي الباراسمبثاوي : يتم التوصيل العصيي على مستوى الألياف العصبية الباراسمبثاوية القبل عقدية و كذلك الألياف العصبية الباراسمبثاوية البعد عقدية بواسطة نفس الناقل العصبي و هوالآستيلكولين؛ أي الآستيلكولين هو الناقل العصبي من البداية الى النهاية ، و لهذا يسمى الجهاز العصبي الباراسمبثاوي بالجهاز "الكولينرجي" أو الكوليني الفعل، و هو جهاز معاكس للتأثير الفيزيولوجي الأدريناليني الفعل أي معاكس و مثبط لعمل الجهاز العصبي السمبثاوي . و لهذا عمليات الجهاز العصبي الباراسمبثاوي تساعد تخفيف حدت التوتر الجسمي و النفسي و التصدي لحالات الارهاق و الاجهاد و استبدالها بحالات الراحة و الاسترخاء و الانبعاث ( "digest&rest") . و للجهاز العصبي الباراسمبثاوي التلأثيرات الفيزيولوجية التالية : 1. تضيق حدقة العين و خفض الجفن العلوي 2. انخفاض سرعة نبضات القلب 3. ﺇرخاء عضلات الأوعية الدموية العميقة مما يساعد على انخفاض ضغط الدم 4. انقباض عضلات الشعب الهوائية بالرئتين مما يسبب "ضيق التنفس" الصدري . 5. يغذي غشاء اللسان بألياف التذوق 6. يساعد الغدد اللعابية على افراز اللعاب 7. انقباض عضلات المعدة و الأمعاء الدقيقة مما يسهل عملية الهضم 8. يساعد الكبد و الحويصلة الصفراء على افراز المرارة الصفراء 9. حث غدة البنكرياس على ﺇفراز الأنسولين 10. انقباض عضلات المثانة و ﺇرخاء عضلات العاصرة مم يسهل عملية التبول 11. ﺇرخاء عضلات الأوعية الدموية للأعضاء التناسلية مما يسهل عملية الانتصاب عند الجنسين

- Créateur de cours: Mohamed BELLOUM